スタッフ厳選☆今週の3枚!!【2020年1月~9月アーカイブ】

2020年9月28日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ

【2月23日~29日の3枚】

COBBLERS LAST/BOOT IN THE DOOR

今回は注目のリイシューを3枚ご紹介。まずは、この度めでたく初CD化となった英フォーク79年作からまいります。

女性ヴォーカリストを含む4人組フォーク・グループである彼らが、エレクトリック・トラッド・バンドSPRIGUNSで有名な女性シンガー/弦楽器奏者Mandy Mortonが主宰するレーベルBANSHEE RECORDSに残した79年唯一作。

一曲目から素晴らしすぎです!ブズーキーやフィドル、アコースティック・ギターが織り成す繊細で物悲しいアンサンブルの中に、澄んだ女性ボーカルが響き、至高の美しさです。途中フィドルが滑らかなソロを奏で、まるで想いが溢れるように他の楽器も盛り上がり、切なさで胸がいっぱいになります。

アルバムには他に、フィドルやフルートが跳ねる牧歌的なナンバーや、ゆったりとしたフィドルにこれ以上なく切々とした女性ボーカルが乗るナンバーなどを収録。トラッドをベースとした素朴で切なく、しかしどこか温かみあるサウンドを聴かせてくれます。

これほどの素晴らしい作品が、当時200枚以下しかプレスされなかったというから驚き。トラディショナル・フォークのファンならこれは是非お聴きいただきたいです!

BRIAN DAVISON’S EVERY WHICH WAY/EVERY WHICH WAY

続いては、英国CHARISMA盤オリジナル・ジャケット&新規デジタル・リマスターにて2020年リイシューされたこの作品です。

60年終盤の英国において、プログレッシヴ・ロック・シーンの形成に大きく貢献した重要グループといえるのがTHE NICE。

バンド解散後、キース・エマーソンはEL&Pを結成、そしてベーシストのリー・ジャクソンは自身のバンドJACKSON HEIGHTSを率い活動を開始します。そしてさほど知られていませんが、ドラマーのブライアン・デヴィソンもまたTHE NICE解散と同年にリーダーバンドを結成していました。それがこのBRIAN DAVISON’S EVERY WHICH WAYで、本作が唯一のアルバムとなります。

ブライアンの他に特筆すべきメンバーとして、サイケ・ポップ・バンドSKIP BIFFERTYの元ヴォーカルで後にはハード・ロック・バンドARCなどでも活躍するグラハム・ベルの在籍も注目ポイントです。

そのサウンドは、ブライアンによる抑えの表現が効いた職人的リズムワーク、ムーディーなサックスやフルート、そしてグラハムのエモーショナルな起伏に富むヴォーカルらが織りなす、枯れた哀愁を放つメロウなフォーク・ロック。必要最低限の音だけで構築された「間」を雄弁に聴かせる演奏に、フリーばりの熟達した音楽センスを感じさせます。

いかにも英国的な叙情的で味わい深いメロディも素晴らしいですねぇ。

これぞ、英国が誇るいぶし銀名盤。この叙情性と静謐で落ち着いた佇まいを持つサウンドは、MARK=ALMONDあたりがお好きな方にもおすすめしたいです。

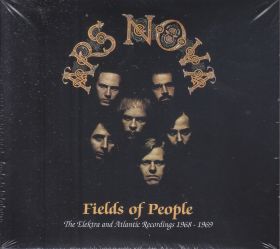

ARS NOVA/FIELDS OF PEOPLE – THE ELEKTRA AND ATLANTIC RECORDINGS 1968-1969

ラストは、アメリカのサイケ/アート・ロックARS NOVAが残した68年1stと69年2ndを収めたこちらです。

このバンドの特筆事項としては、2ndより名手Sam Brownが在籍している点でしょう。ジェームス・ブラウン作品で最も知られますが、ルイ・アームストロング/キース・ジャレット/ビル・エヴァンス/チャーリー・ヘイデンなど名だたるジャズメンの作品にも参加、惜しくも77年に38歳の若さで亡くなった伝説のギタリストですね。

1stは管楽器をふんだんに取り入れた時代らしいマジカルなサイケ・ポップをベースに、VELVET UNDERGROUND彷彿の気だるさもほんの少し散りばめられたサウンド。Sam BrownとトランぺッターのJimmy Owensが加わった2ndでは、GRATEFUL DEAD風のサイケ・フォーク・ロックやらCHICAGO風ブラス・ロックやら心安らぐサイケ・フォークやらエネルギッシュなガレージ・サイケをゴッタ煮にしたような、まさに「アート・ロック」なサウンドを繰り広げます。

そんな中にあって、ジャズ志向の彼らしいSam Brownの粒の細かい繊細なギター・プレイはやはり聴き所!

【2月16日~22日の3枚】

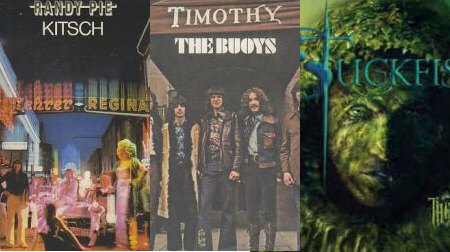

その1. RANDY PIE/KITSCH

初期にはジャーマン・ロック・シーンを代表するギタリストの一人Achim Reichelがフロントマンを務め、米ビルボードチャートにもシングルを送り込んだドイツのビート・バンドRATTLES。そのメンバーによって結成されたジャーマン・ファンク・ロック・グループが75年にリリースしたのがこの3rdアルバムです。

1st、2ndにもまして都会的で洗練されたサウンドに仕上がっており、EARTH, WIND & FIREやPファンクを彷彿とさせるダンサブルなナンバーからAORテイスト溢れるメロウなナンバーまで、全く隙のない見事なアンサンブルを聴かせています。

聴き物は、タメの効いたグルーヴィーなリズムに乗せて、ソウルフルな女性コーラスと荘厳なストリングスがスケール大きく広がるタイトル・トラック「Kisch」。

一方、「Dancing Shoes」ではフュージョン・チックな白熱のインストゥルメンタル・パートも繰り広げられたりと、流石ドイツ、一筋縄ではいかないプログレッシヴな味付けも存分に施されています。

ジャーマン・ロック・ファンは勿論、ファンキーAOR、ディスコ・サウンド好きも要チェックです!

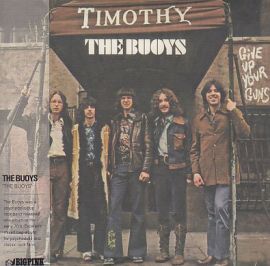

その2. BUOYS/BUOYS(DINNER MUSIC)

こちらも注目の逸品。メロディック・ロック/AORの名バンドDAKOTAを結成するメンバーが在籍したアメリカのロック・バンドが、唯一残した71年作!

一聴して浮かび上がる特徴は、全編で鳴り響く存在感あるストリングスとハープシコードが印象的な気品あるアンサンブル、陰影に富んだメロディ、切なく哀愁を帯びたヴォーカル&コーラス。

アメリカのバンドながら、MOODY BLUESやBJH、FANTASYといった英国の叙情派グループを彷彿させるサウンドを主体に聴かせます。

ただ、それだけではなくサイケ色を残した熱量あるギターが弾きまくる曲でのノリの良い疾走感や、CSN&Y風の繊細だけどどこか乾いた質感もあるフォーク・タッチには、アメリカのバンドらしい味わいも滲んででいて◎。

フックのあるメロディ作りの才能も発揮されていてストリングスが生きるドラマチックで完成度の高いナンバーが目白押しなのも素晴らしいところです。

まさに後のDAKOTAでの成功を予感させる好盤と言えるでしょう。

その3. STUCKFISH/WATCHER

ラストは、素晴らしい内容ながらまだご紹介できていなかったイギリスの新鋭作品をピックアップ!

スタジオワークなどを中心に豊富なキャリアを持つベテラン・ミュージシャン達で結成された、18年デビューのイギリス出身プログレ・グループ、19年作2nd。

残響音を強調した淡く幻想的なギターサウンドを軸とする、開放感に溢れたメロディアス・ロックがとにかく絶品!朗々と歌い上げる存在感いっぱいの男性ヴォーカルもよく映えていて、シリアスかつハードに展開するパートにも独特の気持ちよさがあるサウンドが特徴的です。

ギターはそんな幻想的なプレイの一方で、ギルモアかラティマーかというエモーションみなぎる渾身のギターソロも数曲で聴かせておりかなりの実力派。

そして最大の注目はラスト曲。なんとFOCUSのThijs Van Leerがゲスト参加して、リリシズムが零れ落ちるようなさすがのフルートソロを提供。彼らのメロディアスなサウンドに最高にマッチしており感動的です。

ひたすらスケール大きくドラマチックに織り上げられていく音世界にじっくりと浸りたい力作となっています♪

【2月9日~15日の3枚】

その1. MINIMUM VITAL/AIR CARAVAN’

最初にピックアップしたいのが、フレンチ。プログレのベテラン・グループが放ったこの記念すべき10作目!

キーボーディストのThierryとギタリストのJean-Luc、双子のPayssan兄弟を中心とする、ご存じフレンチ・シンフォニック・ロックの代表的バンド。

同郷MALICORNEや英国のGRYPHONの流れを汲む、中世音楽、トラッド、舞曲などをベースにした”踊れるプログレ”を本作でも追及しており、デビュー時より変わらぬアプローチをさらに推し進めたサウンドが魅力です。

前のめり気味に畳みかける躍動感いっぱいのリズムに乗って、民族音楽のように賑々しく奏でられるシンセ&オルガンと、Mike Oldfieldばりにシャープで流麗にフレーズを弾くギター&緻密なアコギらが絡み合い、思わず体が動いてしまうようなリズミカルで華やかなシンフォニック・ロックは、ワクワク感満点。アコギがジャカジャカとかき鳴らされシンセが高らかに舞う、地中海エッセンスも香る祝祭感に満ちた演奏は「CELEBRATION」のP.F.Mにも通じていてエキゾチズムたっぷりです。

一方、合間では30年以上にわたり磨き抜かれた技巧が炸裂するスリリングなテクニカル・シンフォも飛び出し、トラッド調ナンバーとの間に鮮やかなコントラストを作り上げていてこれまた素晴らしい。

今回も期待を裏切らないサウンドを届けてくれる一枚ですよ~!

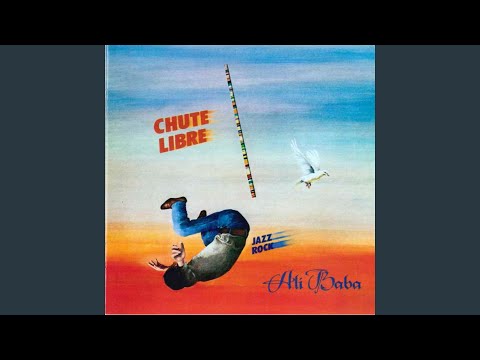

その2. CHUTE LIBRE/ALI BABA

続いてもフランスから。ジャズ・ファンク/フュージョン好きにはたまらない一枚をご紹介♪

ゴングのメンバーとして76年の『Gazeuse!』に参加、その後80年代前半のマイルス・デイヴィス・グループやギル・エヴァンスのグループでパーカッションを叩いた名手Mino Cinelu。彼が在籍したフレンチ・ジャズ・ロック・グループの78年2ndが19年初CD化。

前作ではフルート奏者/サックス奏者を含む7人編成でしたが、本作ではさらにトロンボーン奏者/トランペット奏者/パーカッショニストを増員し、10人の大所帯となっています。

その編成から連想される通り、ブラス・セクションを強化したファンキーなブラス・ジャズ・ロックをメインに展開。

Mino Cineluの緻密さとノリの良さがバランスした抜群のリズムワークを土台にして、オルガン/エレピ/クラヴィネットを駆使して色彩溢れる音を添えるキーボード、艶のあるトーンでメロディアスに弾くフュージョン・タッチのギター、心地よく舞うフルート、そしてグルーヴィ―かつ流麗なブラス隊が絡み組み上がるジャズ・ロックは、英米ものでもそうそう聴けないほどにとにかく素晴らしく洗練されています。

前作同様に緻密でテクニカルながら緊張感は薄く、地中海の潮風が香るおおらかで芳醇なアレンジを重視していて、猛者ぞろいのフレンチ・ジャズ・ロックにおいて、「心地よさ」では最高峰と言えるでしょう!

テクニカルなジャズ・ロックが好きな方、ジャズ・ロックの中でもファンク色の強いサウンドがお好みの方には是非お楽しみいただきたい快作です♪

その3.TORTILLA FLAT/FUR EIN 3/4 STUNDCHEN

最後もめでたく初CD化となった、ジャーマン・ジャズ・ロックの逸品!

71年から74年にかけて活動したドイツのプログレ/ジャズ・ロック・バンド、自主制作でリリースされた74年作。

優雅で叙情的なフルート、カンタベリー・テイストも感じさせる甘く丸みを帯びたエレピ、粛々としつつほんの少しサイケデリックな浮遊感を醸し出すギター。テクニカルながらも全編を通して淡く穏やかな雰囲気に包まれた、軽やかなフュージョン・タッチのジャズ・ロック・サウンドが絶品。

時折歪んだギターや激しいパーカッションも交えて複雑なインプロビゼーションを展開するパートもありつつ、優しげなフルートやエレピの音色のおかげで攻撃的ではなくどこまでも気品に富んだ仕上がりとなっています。

ジャーマンというよりは、カンタベリー・ファンやイタリア、イスラエルのたおやかなジャズ・ロック好きには是非オススメしたい一枚です。

【2月2日~8日の3枚】

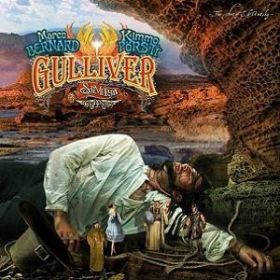

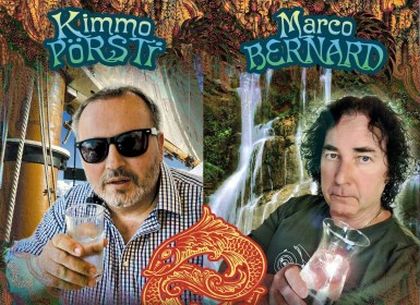

その1. MARCO BERNARD & KIMMO PORSTI/GULLIVER

毎回豪華ゲストを迎えスケール大きなシンフォニック・ロックを届けてくれる多国籍プロジェクトSAMURAI OF PROG。その主要メンバー2人によるサイド・プロジェクトが「ガリヴァー旅行記」をテーマに制作したのがこの20年作です。

SOPが19年作『Toki No Kaze』で獲得した繊細な「静」の表現力をより追求した、オルガン、ギター、ヴァイオリンらで紡がれる艶やかで気品あふれるサウンドを中心に聴かせます。

LATTE E MIELEのKEY奏者Oliviero Lacagnina、HOSTSONATENのkey奏者Luca Scherani、KBBのヴァイオリニスト壷井彰久ほか多数を交えた、クラシカルな深みあるタッチで物語を描き出す演奏が見事です。

一方ラストでは従来のSOPを想起させるシンセが高らかに響くファンタスティックなシンフォニック・ロックが登場し一気に盛り上げるドラマチックなアルバム構成も特筆すべき点。

サイド・プロジェクトという位置づけながら、SOPの進化の延長線上にある作品というべき完成度の高いサウンドを閉じ込めた傑作となってますよ!

【関連記事】

【タイトル追加】文学作品をテーマとする世界のプログレ・コンセプト・アルバム特集!

世界各国より文学作品をテーマに制作されたプログレ・コンセプト・アルバムの名作をご紹介してまいりましょう!

HUSBAND/SITUATION ROOM

続いては、スティーリー・ダンやエルヴィス・コステロ、そしてブリティッシュ・プログレを愛好するアメリカの新鋭バンドによる19年作1st。

丸みを帯びたオルガンに洒脱なクラビネット、キレ良く跳ねるギターにグルーヴィーなリズム隊。ファンキーでドライヴィングでいて渋く落ち着いた色合いも持った、暖かみいっぱいの70’s直系ポップ・ロック・サウンドが実に良い感じ!

この曲なんていかにもスティーリー・ダン影響下って感じのR&B由来の洒脱さがたっぷりですよね。

また流れるようなリズムに乗って穏やかなエレピやジェントルなヴォーカルが軽やかにメロディを紡ぐナンバーは後期CARAVANにも近いものを感じ、英国ジャズ・ロック・ファンもきっと気に入りそう。

派手さはありませんが、70年代音楽好きの耳に心地よく響く好内容です!

その3. WORM OUROBOROS/ENDLESS WAY FROM YOU

最後はとっておきの一枚をご紹介!

マルチ奏者2人にドラマーという編成の東欧ベラルーシ出身のシンフォ・グループが、6年ぶりにリリースした19年作2nd。

まるでCAMELの豊かな情感と温かみはそのままに、より緻密でテクニカルにしたような素晴らしいサウンドを披露します。

ジャジーで技巧的なリズム・セクション、クラシカルで清らかに鳴るピアノ、叙情溢れるオルガン&メロトロン(シミュレーション?)、流麗で色彩感いっぱいに駆け巡るギター、そして麗しさと中音楽器ならではの温かさが宿るアルトフルートらが紡ぐ、ファンタジックかつメロディアスに紡ぐ美麗アンサンブルに胸が高鳴ります。

各楽器とも途方もなくテクニカルなのですが、モダンなヘヴィさには寄っていかず常にヴィンテージな味わいを大切にしているのがまた堪りません。随所でアンサンブルを格調高く彩るゲスト奏者によるオーボエやバスーンもいい仕事してます。

比較的「陰」の質感を持つサウンドの印象が強い東欧プログレですが、ここまで「陽」のエッセンスに満ちたスタイルで聴かせるバンドはあまりいなかったので新鮮です。CAMELを下敷きにしている点でオリジナリティという部分では譲るものの、演奏力やアレンジにおいてはスペインのKOTEBELあたりにも匹敵しうる超実力派と言っていいでしょう。

70sプログレ、特にCAMELファンは必聴の逸品です!

1月の「今週の3枚」は次ページでお楽しみください☆

関連カテゴリー

関連CD在庫

-

BRIAN DAVISON’S EVERY WHICH WAY / EVERY WHICH WAY

元NICEのドラマーBrian Davisonと後にARCなどで活躍する実力派シンガーGraham Bellを中心とするグループ、70年作、枯れた哀愁が胸に染みる英フォーク・ロックの名作

元NICEのドラマーBrian Davisonと後にARCなどで活躍する実力派シンガーGraham Bellを中心とするグループ。ゆったりしたテンポの中、ムーディーなサックスやフルート、エモーショナルなGraham Bellのヴォーカルが枯れた哀愁を放つメロウなフォーク・ロック。音の隙間からフツフツと溢れ出る叙情性がスッと胸に染み入ります。本当に味わい深く素晴らしすぎるメロディ。フルートの静謐な響きは、クリムゾンの「風に語りて」や「Cadence And Cascade」を想わせます。名作。

-

盤質:傷あり

状態:良好

軽微な圧痕あり

-

COBBLERS LAST / BOOT IN THE DOOR

澄んだ女性ボーカルと陰影あるサウンドが魅力の英国フォーク・グループ、79年作。

英国フォーク・グループ、MANDY MORTONの自主レーベルBanshee Recordsからリリースされた79年作。まだまだこんな名盤があったとは…一曲目から素晴らしすぎです!ブズーキーやフィドル、アコースティック・ギターが織り成す繊細で物悲しいアンサンブルの中に、澄んだ女性ボーカルが響き、至高の美しさです。途中フィドルが滑らかなソロを奏で、まるで想いが溢れるように他の楽器も盛り上がり、切なさで胸がいっぱいになります。アルバムには他に、フィドルやフルートが跳ねる牧歌的なナンバーや、ゆったりとしたフィドルにこれ以上なく切々とした女性ボーカルが乗るナンバーなどを収録。トラッドをベースとした素朴で切なく、しかしどこか温かみあるサウンドを聴かせてくれます。

-

MINIMUM VITAL / AIR CARAVAN’

双子のPayssan兄弟を中心とするフレンチ・プログレ・バンド19年作、中世音楽をベースにした相変わらずのリズミカルなシンフォニック・ロックが魅力的!

Thierry Payssan(Key)とJean-Luc Payssan(ギター)、双子のPayssan兄弟を中心に、80年代初頭より活動するフレンチ・シンフォニック・ロックの代表的バンド、19年作10th。同郷MALICORNEや英国のGRYPHONの流れを汲む、中世音楽、トラッド、舞曲をベースにした”踊れるプログレ”を本作でも追及しており、デビュー時より変わらぬアプローチをさらに推し進めたサウンドが魅力です。前のめり気味に畳みかける躍動感いっぱいのリズムに乗って、民族音楽のように賑々しく奏でられるシンセ&オルガンと、Mike Oldfieldばりにシャープで流麗にフレーズを弾くギター&緻密なアコギらが絡み合い、思わず体が動いてしまうようなリズミカルで華やかなシンフォニック・ロックを紡ぎます。アコギがジャカジャカとかき鳴らされシンセが高らかに舞う、地中海エッセンスも香る祝祭感に満ちた演奏は「CELEBRATION」のP.F.Mにも通じていてエキゾチズムたっぷり。一方、合間では技巧が炸裂するスリリングなテクニカル・シンフォも飛び出し、トラッド調ナンバーとの間に鮮やかなコントラストを作り上げていて素晴らしい。今回も期待を裏切らないサウンドを届けてくれる一枚!

-

WORM OUROBOROS / ENDLESS WAY FROM YOU

東欧はベラルーシ出身のシンフォ・グループ19年作2nd、CAMELファン必聴のファンタジックでメロディアスなシンフォ傑作!

マルチ奏者2人にドラマーという編成の、東欧はベラルーシ出身のシンフォ・グループ。13年のデビュー作以来、バスーン奏者/オーボエ奏者/打楽器奏者をゲストに迎え6年ぶりにリリースされた19年作2nd。冒頭14分超の大作で、70年代プログレ・ファンなら早くもハートを鷲掴みされること必至!ジャジーで技巧的なリズム・セクション、クラシカルで清らかに鳴るピアノ、叙情溢れるオルガン、メロトロン(シミュレーション?)、流麗で色彩感いっぱいに駆け巡るギターらがファンタジックかつメロディアスに紡ぐ美麗なアンサンブル。そして大半でリードを取る麗しさとオーボエのような温かみをあわせ持ったアルトフルートのプレイが絶品です。まるでCAMELの豊かな情感はそのままに、よりテクニカルにしたような大変に素晴らしい一曲。各楽器とも途方もなくテクニカルなのですが、モダンなヘヴィさに寄らず常にヴィンテージな味わいがたっぷりなのが堪りません。随所でアンサンブルを格調高く彩るオーボエやバスーンもいい仕事です。比較的「陰」のサウンドという印象が強い東欧プログレにおいて、ここまで「陽」のエッセンスに満ちたスタイルで聴かせるバンドはほとんどこれまでいなかったはず。スペインのKOTEBELあたりにも匹敵しうる超実力派と言っていいでしょう。70sプログレ、特にCAMELファンは必聴の逸品です!

-

ARS NOVA / FIELDS OF PEOPLE – THE ELEKTRA AND ATLANTIC RECORDINGS 1968-1969

米サイケ/アート・ロック・バンド、68年1st『ARS NOVA』&69年2nd『SUNSHINE AND SHADOWS』を収録

名ジャズ・ギタリストSam Brownが在籍していたことでも知られるNY出身のサイケ/アート・ロック・バンド、68年1st&69年2ndの全スタジオアルバムを収録した20年編集盤。1st『ARS NOVA』はDOORSを手掛けた事でおなじみのポール・ロスチャイルドがプロデュースを担当。管楽器をふんだんに取り入れたマジカルなサイケ・ポップをベースにしつつ、同じくNY出身のVELVET UNDERGROUNDを彷彿とさせる気だるさもほんの少し散りばめられた完成度の高い逸品となっています。一方2nd『SUNSHINE AND SHADOWS』では後にジャズの場で活躍するギタリストのSam BrownとトランぺッターのJimmy Owensが加わり、GRATEFUL DEAD風のサイケ・フォーク・ロックやらCHICAGO風ブラス・ロックやら心安らぐサイケ・フォークやらエネルギッシュなガレージ・サイケをゴッタ煮にしたような、まさしく「混沌のアート・ロック時代」らしい作風が特徴的。Sam Brownの粒の細かい繊細なギター・プレイ、そしてヴォーカリストJon Piersonのジェントルで耳触りの良い歌声などはどこか英国的な香りも。英米サイケ、また60年代末期の「ジャンルのるつぼ」的雰囲気が好きな方には是非おすすめの作品です。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!