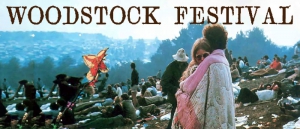

英国アーティストたちのウッドストック

2019年8月3日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ

ロック・フェスの原点にして空前絶後の一大音楽イベントとなった1969年の「ウッドストック・フェスティバル」より、ちょうど50年が経ちます。

ここでは、参加した英国のアーティストたちに焦点を当てて、出演背景やステージでのパフォーマンスの模様に触れていきたいと思います!

なお、ウッドストック・フェスティバルの全容については、こちらの特集記事をご覧いただければ幸いです。

英国からの出演アーティスト

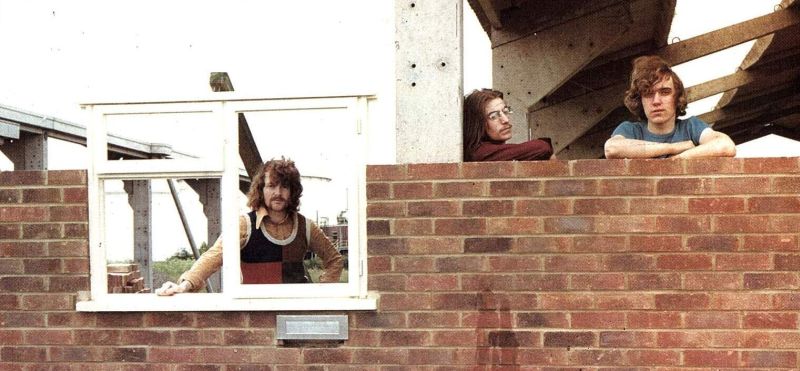

Keef Hartley Band

フェス2日目の8月16日夕方、英国のアーティストとしては一番手でステージに上がったのが、Keef Hartley Bandです。

Beatlesに加入するためRingo Starrが脱退したRoly Storm & The Hurricanesに、後任として参加したところからプロキャリアを開始、名門John Mayall & The Bluesbreakersでも活躍したドラマーKeef Hartleyをリーダーに、68年に結成されたブルース・ロック/ブラス・ロック・グループ。後にソロでも活躍するギター/ヴォーカルMiller Andersonや、Uriah Heepのベーシストとして著名なGary Thainらが在籍しました。

69年にデビュー作『Halfbreed』を発表すると、ジミヘンやザッパら大物たちからの好評も手伝って、早くも注目の存在となります。

その勢いのまま、同年に2nd『The Battle Of North West Six』を制作。リリース前にアメリカ・ツアーが決まり、その初日のステージこそがウッドストック・フェスティバルでした。

「Spanish Fly」から始まって『Halfbreed』からのメドレーなど、45分の予定で組まれていたところを約一時間にわたって演奏を披露。コシのある強靭なグルーヴに乗ってブラスとギターが熱気たっぷりに絡む、貫禄のパフォーマンスに痺れます。

なお音源化および映画化の際、マネージャーが高額なギャラを要求したことで交渉が決裂。出演シーンは全カットという憂き目に遭ってしまいました…。

ちなみにウッドストック出演時のエピソードは、彼の自伝『ブリックヤード・ブルース』で読むことが出来ますよ♪

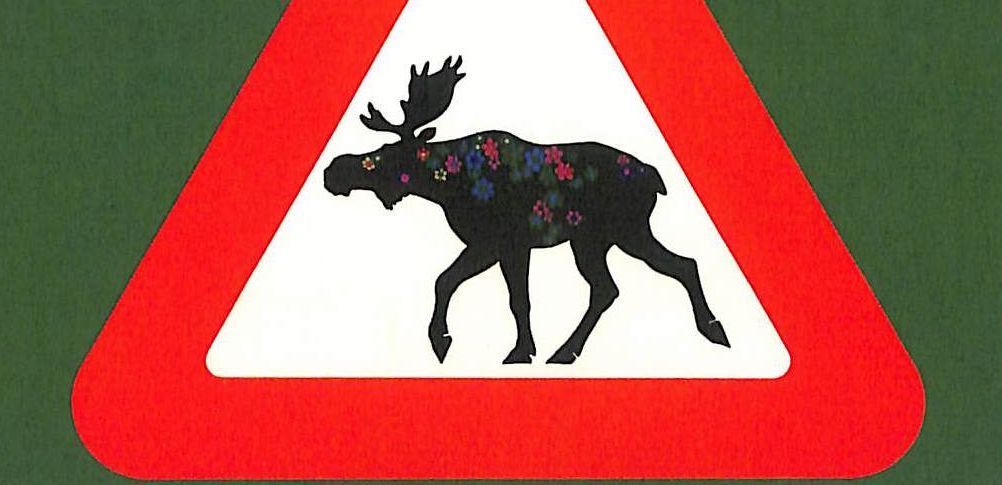

Incredible String Band

Keef Hartley Bandに続いて登場したのが、Incredible String Band。

マルチ・プレイヤーのRobin Willamson、Clive Palmer、Mike Heronらによって66年に結成、様々な民族音楽/民族楽器を取り入れた無国籍かつ自由奔放なフォーク・スタイルを特徴とする名グループです。

69年までの3年間で7枚のアルバムをリリースするなど精力的な活動を展開していた彼らに、ウッドストックの主催者Michael Langより出演オファーの電話がかかります。

当初彼らはフォーク系アーティストをメインとする1日目に出演が予定されていましたが、雨が降る中での演奏に難色を示したことで急遽翌日の出演枠に変更。初日の空き枠には米女性SSWのMelanieが出演しました。

主にハード・ロックやサイケデリック・ロックのアーティストが出演した2日目は、観客もそういった激しいサウンドを期待していました。そんな中でステージに立った彼らは、味わいのある好演を披露しながらもその反応はやや寂しいものだったようです。

演奏された「Invocation」「The Letter」「When You Find Out Who You Are」が当時まだ未発表のナンバーだったことも、盛り上がりに欠けた要因だったのかも知れません。

おまけにKeef Hartley Bandと同じく彼らの出演シーンもカットされてしまったため、本人たちの心境は分からないものの、状況を見る限りでは彼らのウッドストックは散々と言ってもいいものでした。

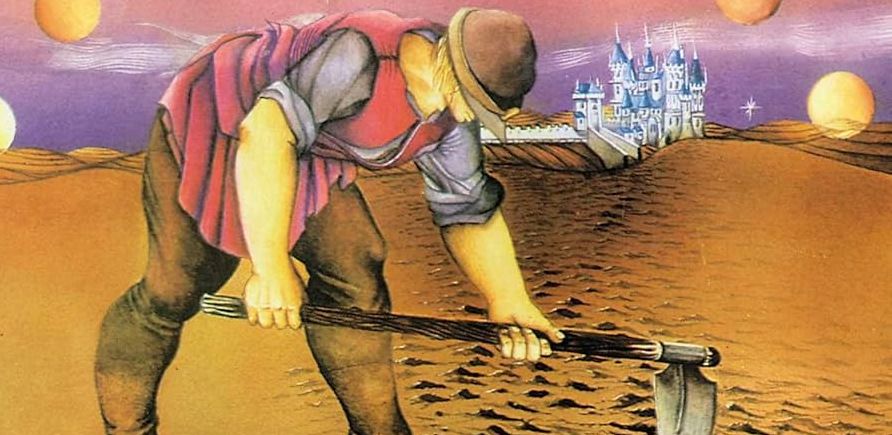

The Who

出演した英国出身アーティストの目玉として、2日目トリのJefferson Airplain前に演奏したのがThe Whoです。

69年作『Tommy』のリリースに伴う大規模ツアーの最中で疲弊していたこともあり、打診に対して消極的だったPete Townshendを、運営スタッフが必死に説得したことで実現したという彼らのウッドストック出演。

夜10時の出演予定から大きく遅延して早朝4時台から始まった彼らのステージですが、それが図らずも演奏中徐々に夜が明けて日が昇ってくるという自然の演出をもたらしました。

「We’re Not Gonna Take It」「Pinball Wizard」「See Me, Feel Me」といった『Tommy』からの曲をメインに、「Summertime Blues」「My Generation」なども含んだ1時間超のパフォーマンスを披露。

カリスマ性の塊のようなRoger Daltrey、いつにも増してエネルギーに満ちた激しいギタープレイで魅せるPete Townshend。猛烈な手数と爆音でゴリゴリ迫ってくるKeith Moon & John Entwistleのリズム隊も破壊力抜群です。最後はお決まりのギター破壊で締め。

これぞ「世界一のライヴバンド」の面目躍如たる名演と言って間違いないでしょう。

彼らの演奏中は、客同士の喧嘩が勃発したり活動家がステージに乱入してきたりと、フェス中屈指の盛り上がりを見せると同時に会場はかなりの荒れ模様でした。ちなみにこの活動家はタウンゼントにギターで殴りつけられたらしいです…。

Joe Cocker and The Grease Band

3日目の1番手でステージに上がったのが、当時乗りに乗っていたJoe CockerとバックバンドのGrease Bandでした。

このソウルフルな熱唱スタイルを持ち味とするヴォーカリストは、68年にビートルズのカバー「With A Little Help From My Friends」によって全英1位に輝き、一躍大ブレイクを果たします。

そしてその人気をアメリカにおいても不動のものとしたのがウッドストックでの圧巻のパフォーマンスです。

全部で5曲をプレイしていますが、映画にも収録された「With A Little Help From My Friends」は何度観ても強烈。

のちにWINGSでもプレイする名手Henry McCulloughのギターに合わせた渾身のエアギター、そしてありえないほどに力んで発せられるがなるようなヴォーカル、その振る舞いすべてがとにかくインパクト絶大です。個人的には一度観てしまうと、その日中は頭に焼き付いて離れないほど。

このウッドストックでの評判を足がかりにして、翌70年にはLeon Russellとタッグを組んだ大規模なアメリカ・ツアーを敢行。本格的にアメリカへと軸足を移して活動していくことになります。

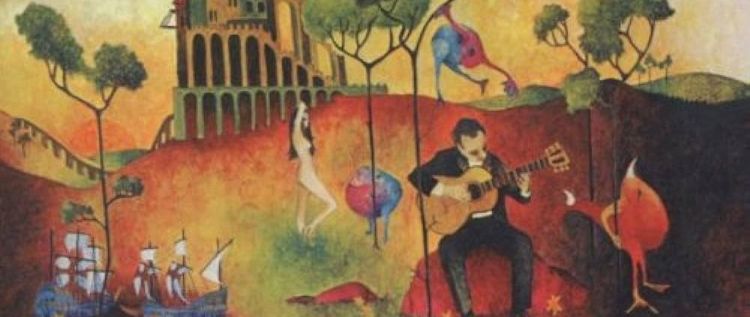

Ten Years After

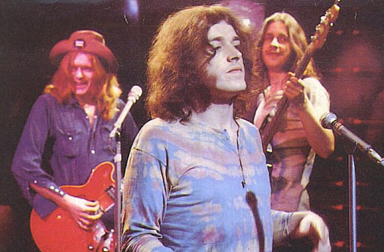

Joe Cockerのあと、Country Joe and the Fishに続いての登場が、英国からは最後のグループとなったTen Years Afterです。

66年にデビューして以来、ハード・ロック的アグレッシヴさを含んだブルース・ロックを鳴らして人気を博していた彼ら。

ウッドストック前年の68年にはすでにアメリカ・ツアーを経験していたのですが、本格的なアメリカでのブレイクはウッドストックでのステージがきっかけとなりました。

彼らの成功を決定づけた、代表曲「I’m Going Home」のパフォーマンスがこちら。

注目は言うまでもなく、「元祖速弾きギタリスト」Alvin Leeによる超高速なギタープレイ!

フルピッキングでパワフルに弾き倒すスタイルにはギターヒーローとしての資質がみなぎっています。(かなり顔でも弾いてらっしゃいますが。)

69年という時期にこれを観せられたら間違いなく唖然となってしまうレベルの演奏。観客の熱狂ぶりは歓声の大きさが物語っていますね。

そして演奏終了後、ステージに投げ入れられたスイカを抱えて満足げにステージをあとにする彼の姿が一際印象的です。

英国から参加した5アーティストに注目して改めてその映像を見てみましたが、それぞれがしっかり持ち味を発揮した好演を聴かせてくれていましたね。

中には不運に見舞われ、長らく人々の目に触れることの無かった演奏もありました。

しかし今年6月、ついに全参加アーティストの演奏を収録したCD10枚組ボックスセットがリリースされたのをご存じの方も多いと思います。

いずれは映像版もぜひ出してもらいたいところです。

KEEF HARTLEY BANDの在庫

-

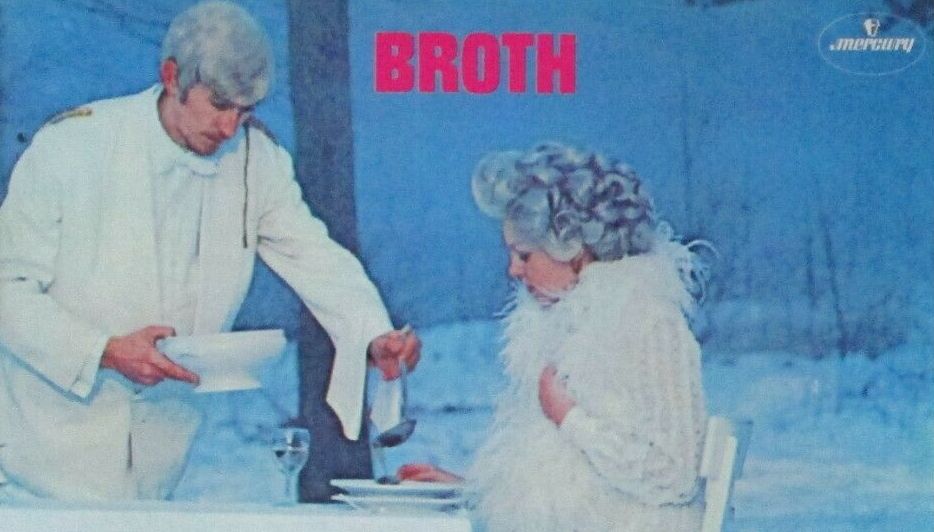

KEEF HARTLEY BAND / BATTLE OF NORTH WEST SIX

ジョン・メイオール率いるブルースブレイカーズを経て、キーフ・ハートレイが結成したグループ、69年作2nd

ジョン・メイオール率いるブルースブレイカーズを経て、キーフ・ハートレイが結成したグループ。69年にデラムからデビューした同年のうちにリリースされた2nd。前作ではゲスト参加だったヘンリー・ローザーが正式にメンバーとしてクレジットされ、BS&Tやシカゴなど米ブラス・ロック・ムーヴメントとも呼応し、ヘンリー・ローザーを中心とするホーン・セクションをフィーチャーした英ブルース/ブラス・ロックが印象的。ブラス・ロックといっても米国勢のように華やかにならず、むせび泣くように叙情的なのがいかにも英国。ジャジーなフルートとゲスト参加したミック・ウィーヴァーによる淡いオルガンが醸し出す叙情美に心奪われます。ミラー・アンダーソンの憂いたっぷりのヴォーカルも相変わらず絶品。キーフ兄貴のボコスカと重くタイトなドラムもキマってます。米ブラス・ロックの「逞しさ」「華やかさ」に英国ならではの叙情性で対抗したブラス・ロック名作。最高のグルーヴ!

-

KEEF HARTLEY BAND / HALFBREED

ジョン・メイオール率いるブルースブレイカーズを経て、キーフ・ハートレイが結成したリーダー・グループ、69年作1st

ジョン・メイオール率いるブルースブレイカーズを経て、キーフ・ハートレイが結成したグループ。69年にデッカ傘下のデラムよりリリースされた1stアルバム。キーフのタイトで重みのあるスリリングなドラム、キーフが自伝の中で「今でも俺はロバート・プラントより良いヴォーカルだと思ってるぜ」と絶賛するミラー・アンダーソンのエモーショナル&ソウルフルなヴォーカル&雄弁なブルース・ギター、そして、ゲスト参加したヘンリー・ローザーの英国らしく淡くむせぶジャジーなトランペット。ウッドストックに出演し、本場米国のブルース・マンも魅了した英ブルース・ロックの傑作。派手さはないものの、聴けば聴くほどに味わいが増す、激渋&いぶし銀の逸品です。

-

KEEF HARTLEY BAND / TIME IS NEAR

ジョン・メイオール率いるブルースブレイカーズを経て、キーフ・ハートレイが結成したグループ、70年作3rd

ジョン・メイオール率いるブルースブレイカーズを経て、キーフ・ハートレイが結成したグループ。70年にデラムよりリリースされた3rd。前作からヘンリー・ローザーが正式メンバーとなり、彼を中心とするホーン・セクションをフィーチャーした淡いブラス/ブルース・ロックへと方向を移しましたが、本作もその延長線上にあるサウンドを聴かせています。特筆なのは、ミラー・アンダーソンがほとんどの作曲をしていること。彼がつむぐ英国叙情に溢れた流麗なメロディに、淡くブラスがからむ落ち着いたトーンの楽曲がじんわりと胸に染みます。シンガー&ギタリストとしていぶし銀の才能をみせていたミラーがソングライターとしても覚醒。彼の才能と、バックの英ロック・シーンきっての猛者たちによる味わい深いアンサンブルとがからみ合った極上の一枚。英ロック屈指の傑作です。

-

紙ジャケット仕様、SHM-CD、18年デジタル・リマスター、ブックレット・内袋付仕様、定価2667+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

-

KEEF HARTLEY BAND / TIME IS NEAR and OVERDOG

ソウルフルかつ叙情性溢れる、いぶし銀ブリティッシュ・ロック名作、70年作と71年作を収録

70年作の3rdと71年作の4thをカップリングした2in1CD。3rdは、これまでに比べアコースティック・ギターの比重が増し、ヘンリー・ロウザーによるフルート&トランペットが叙情的に響く味わい深いサウンドが聴き所。4thは、初期のソリッドなブルース・ロックにファンク色を加えたような演奏が凄まじい熱気を発するエネルギッシュな作品。ミラー・アンダーソンのソウルフルなヴォーカルも炸裂しています。

-

KEEF HARTLEY BAND / OVERDOG

元ブルースブレイカーズのキーフ・ハートレイが結成したグループ、Mick Weaver参加の4th

ジョン・メイオール率いるブルースブレイカーズを経て、キーフ・ハートレイが結成したグループ。71年作4th。前作と同じく、ヴォーカル&ギターのミラー・アンダーソンがほとんどの曲を作曲。彼がつむぐ叙情美豊かなメロディと憂いたっぷりのエモーショナル&ソウルフルなヴォーカル、そしてメロウなギターを中心に、本作より正式加入したミック・ウィーヴァーのファンキーなオルガン、ヘンリー・ローザーが抜けた結果か高らかに炸裂するホーンを伴った、グルーヴィー&ファンキーなサウンドが印象的。BS&Tやシカゴに負けない逞しさとともに、英国叙情に溢れた佳曲ぞろい。英国ロックの深い森の奥から静かに立ち上るような幻想的なアコースティック・ナンバーも出色です。ブルース・ロックからブラス・ロックへと愚直に黒人ルーツ・ミュージック探求をひた走るバンドのストイックさに胸が熱くなる名作。すべての曲がもうカッコ良すぎ!

INCREDIBLE STRING BANDの在庫

-

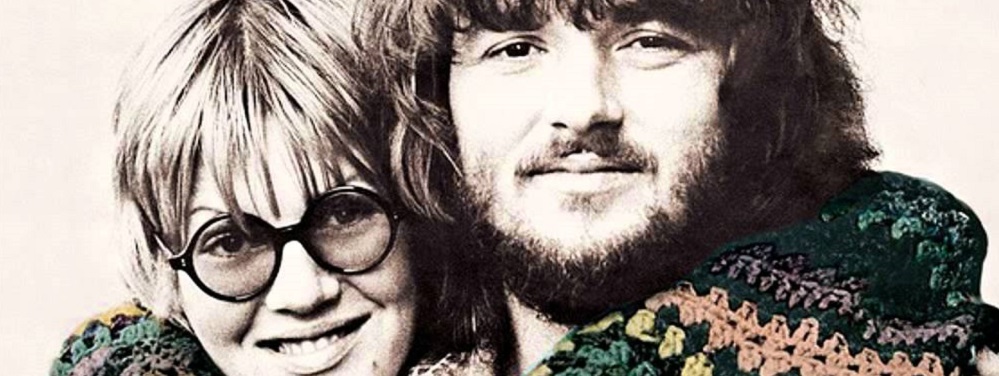

INCREDIBLE STRING BAND / INCREDIBLE STRING BAND

ウッドストックにも出演、多彩な楽器群がアンサンブルを彩る英国アシッド・フォークを代表する名グループ、66年発表の記念すべき1st

Mike Heron、Robin Williamson、Clive Palmerにより結成された英フォーク・グループ、Joe Boydのプロデュースによる66年作の記念すべき1stアルバム。弦楽器、リコーダー、マンドリンをフィーチャーし、66年作とは思えない革新的なサウンドに溢れたアシッド・フォークの逸品。

-

INCREDIBLE STRING BAND / 5000 SPIRITS OR THE LAYERS OF THE ONION

ウッドストック・フェスにも出演、多彩な楽器群がアンサンブルを彩る英国アシッド・フォークを代表する名グループ、67年作2nd

Mike Heron、Robin Williamsonを中心とするISBの67年作2nd。アコースティック・ギター2本による巧みなアンサンブルを基に、シタール、ダルシマー、フルートなどによるエキゾチックな味付けが施されたサウンドはなんとも魅惑的。リラックスした雰囲気の中にも格調高さが感じられるサウンドは唯一無二。

-

Joe Boyd監修による2010年デジタル・リマスター再発、デジパック仕様

盤質:傷あり

状態:並

ケース不良、トレーに割れあり

-

-

INCREDIBLE STRING BAND / BIG HUGE

英国アシッド・フォークの代表格、68年5th

ウィリアムソン、ヘロン、シンプソンに加え、リコリス・マッケンジーを迎え発表された5作目。68年作。さまざまな民族楽器の特性を生かしつつ、ひとつひとつの楽曲が精巧な透かし細工のごとく繊細に紡がれた名作。

-

紙ジャケット仕様、06年デジタル・リマスター、内袋付仕様、インナーカード付仕様、定価2500+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

-

-

INCREDIBLE STRING BAND / CHANGING HORSES

ウッド・ストック・フェスにも出演、多彩なアプローチが魅力の英アシッド・フォーク名グループ、69年6th

ロビン・ウィリアムスンとマイク・へロンを中心とするISBの6枚目。2曲目「WHITE BIRD」で顕著なように、オルガン、フルートによる荘厳なアレンジ、重厚なハーモニーなどより洗練された格調高いサウンドが素晴らしい。

-

INCREDIBLE STRING BAND / I LOOKED UP

ウッドストック・フェスにも出演した英アシッド・フォークの雄、70年作7th。

フェアポート・コンヴェンションのデイヴ・マタックスを迎え、よりロック色を強めた70年の7作目。歌詞・対訳付。

-

INCREDIBLE STRING BAND / LIQUID ACROBAT AS REGARDS THE AIR

ウッドストック・フェスにも出演、自由度の高い奔放なスタイルが特徴的な英アシッド・フォーク・バンド、71年作9th

アイランド移籍第一弾、通算では9作目にあたるアルバム。彼等が1stから一貫して持つ「けだるさ」はそのままに、エレクトリック・ギター、ピアノを全面に押し出した多彩なサウンドが絶品。やはり一筋縄では行かないバンドです。

-

INCREDIBLE STRING BAND / EARTHSPAN and NO RUINOUS FEUD

ウッドストック・フェスにも出演、多彩なアプローチが魅力の英アシッド・フォーク名グループ、72年と73年作

アイランド・レーベル移籍後3作目、通算10作目の72年作「EARTHSPAN」と、続く73年作「NO RUINOUS FEUD」をカップリングした2枚組。エレクトラ時代のヘロヘロな感じは無くなり、ヴァイオリン、フルート、ピアノ、オルガンなどによる幽玄なアンサンブルが印象的なサイケデリック・フォーク・ロック。英国の土の薫りを運んでくるようなマイク・ヘロンの独特な節回しのヴォーカルと、神秘的な森を想わせる儚い女性ヴォーカルも聴き所。

-

INCREDIBLE STRING BAND / BBC RADIO 1 LIVE IN CONCERT

ウッド・ストック・フェスにも出演、多彩なアプローチが魅力の英アシッド・フォーク名グループ、71/72年のBBCライヴ音源集

-

INCREDIBLE STRING BAND / CHELSEA SESSIONS 1967

ウッドストック・フェスにも出演、自由度の高いアシッド・フォーキー・サウンドが魅力的な英バンド、67年のセッションを収録

-

スリップケース付き仕様、全13曲

盤質:傷あり

状態:並

スリップケースに経年変化あり

-

THE WHOの在庫

-

THE WHO / THEN AND NOW

04年編集ベスト

-

初回生産限定盤(ボーナス・ディスク付き2枚組)、定価2990

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、帯に圧痕あり

-

-

-

THE WHO / MY GENERATION

65年発表、世代を超えて歌い継がれる名曲「MY GENERATION」収録、永遠の青春のアンセム!

65年リリースの記念すべきデビュー作。プロデュースは、KINKSの1stと同じシェル・タルミー。キース・ムーンの超人的なドラムと暴れ回るエントウィッスルのベースによるドライヴ感いっぱいのリズム隊。タウンゼントのエッジの立ったリズム・ギター。ダルトリーのエネルギッシュなヴォーカル。まさに鉄壁のアンサンブル。そしてエバーグリーンなメロディ。素晴らしすぎる永遠のデビュー作。

-

デジパック仕様、2枚組、スリップケース付仕様、ボーナス・トラック17曲、デラックス・エディション、直輸入盤(帯・解説付仕様)、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

ブックレットに軽微な汚れ・帯に若干折れ・スリップケースに黄ばみあり

-

デジパック仕様、デラックス・エディション、2枚組、ボーナス・トラック17曲、定価2980

盤質:傷あり

状態:並

帯有

若干カビあり、スリップケースに若干経年変化あり

-

-

THE WHO / THE WHO SELL OUT

67年作3rd

-

リミックス・リマスター、ボーナス・トラック10曲、定価2427+税

盤質:傷あり

状態:並

帯無

ケース不良、帯無、ケースツメ跡・カビあり、ケースに一カ所ツメ折れあり

-

-

THE WHO / TOMMY

69年作、ロック・オペラの原点にして頂点!

69年5月にリリースされた、彼らの通算5作目、初の2枚組コンセプト・アルバム。リーダーであるPete Townshendの幼少期の辛い記憶をインスピレーションの源泉としたこの大作は、不倫した父親を母親に殺され、ショックで盲目になってしまったTOMMY少年が主人公。PETE自身、今まで全く知識のなかったオペラを勉強して、その構成を学んだというこの作品は、ロックンロール、資源の開発問題、宗教団体、ドラッグ問題、子供への虐待、セックスと言った今日の社会でもより一層深刻化しているテーマを取り扱っており、「一個人の体験が大きな精神的意味を持ち得る」「目醒めたもの」を制作したいというPETEの強い意思が感じられる作品となっています。「個の魂の救済」を根幹に据えた、歴史的傑作です。

-

THE WHO / LIVE AT LEEDS

70年2月14日、THE WHO最盛期の瞬間を捉えたリーズ大学での名演!

THE WHO最盛期の一瞬間を捉えた、70年2月14日、英国リーズ大学でのライヴ盤がこちら。かのニューヨーク・タイムズ誌に「史上最高のロック・ライブ・アルバム」とさえ賞された今作は、彼らのデ代表曲が猛烈な熱気と共に満載に披露されています。ビュー・シングル「I Can’t Explain」、『WHO SELL OUT』から「TATOO」、大人気曲「SUBSTITUTE-恋のピンチヒッター」、英国的旋律が優しい「HAPPY JACK」、間違った性に生まれてしまった少年の歌「I’M A BOY」、そして世代を超えた若者の永遠のアンセム「MY GENERATION」等々、世界最高級のロック・バンドの最盛期の熱狂的な演奏を永遠に封じ込めた、最高級のライヴ盤!

-

25周年エディション、リマスター&リミックス、未発表バージョン8曲、定価2427+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、軽微な黄ばみあり、ケースにスレあり

-

-

-

THE WHO / WHO’S NEXT

フックに富んだキャッチーなロック・チューンを満載した圧巻の71年作!

本作は、71年に発表されたWHOの第5作目。冒頭曲の「BABA ORILEY」は反復するシンセサイザーのフレーズが印象的ですが、これはミニマル・ミュージックの先駆者、Terry Rileyからの影響を受けたもの。このことからも、彼等がモッズ・バンドとしてキャリアをスタートさせ、その後、前作の『TOMMY』で確立させたロック・オペラの先へと遥かな音楽的変遷の中を果敢に前進していたことが、端的に伺えます。シンセサイザーの大胆な活用や、長尺曲が並ぶ事からも、ある種プログレッシヴな方法論を取り入れているとも言えるでしょう。元々は未完に終わった『ライフ・ハウス』というプロジェクトの元で録音されていたものですが、無限の宇宙や自然にまで言及して行く詩の世界も含めWHOの新境地でもありました。

-

SHM-CD、マスター:1995年リミックス、ボーナス・トラック7曲、定価1851

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無

-

DELUXE EDITION、デジパック仕様、2枚組、03年デジタル・リマスター、スリップケース付き仕様

盤質:傷あり

状態:良好

スリップケースに黄ばみあり

-

-

THE WHO / QUADROPHENIA

コンセプト・アルバムの最高峰、73年発表

-

2枚組、デジタル・リマスター、定価2648+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

ケース不良、軽微な汚れ・折れあり、ケースにヒビあり

-

-

THE WHO / KIDS ARE ALRIGHT(DVD)

78年公開のライヴ・ドキュメンタリー作品

-

DVD、NTSC方式、リージョンフリー、韓国盤

盤質:傷あり

状態:良好

軽微な圧痕・軽微な破れあり、若干スレあり

-

-

-

-

THE WHO / MAXIMUM R & B LIVE

65〜89年のライヴ映像集

-

三方背ケース付き仕様、デジパック仕様(トールサイズ)、DVDの2枚組、解説付仕様、NTSC方式、リージョンフリー

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、若干折れ・軽微なスレ・汚れあり

-

-

JOE COCKERの在庫

-

JOE COCKER / WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS

69年1stアルバム、ジミー・ペイジ/スティーヴ・ウィンウッド/マシュー・フィッシャー/B.J.ウィルソン/ヘンリー・マッカロウら参加

-

JOE COCKER / MAD DOGS AND ENGLISHMEN

70年発表、Leon Russellの協力のもとスワンプ人脈で構成された大所帯グループMAD DOGS & ENGLISHMENを結成して行われたライブの記録

70年発表、Leon Russellの協力の元、スワンプ人脈で構成された大所帯グループMAD DOGS & ENGLISHMENを結成して行われたライブの記録。Leon Russell、Jim Gordon、Jim Keltner、Jim Price、Rita Coolidgeと一流のセッション・マンが大挙して参加しているのに加え、初期作品でバックを務めたGREASE BANDのギター、Chris Staintonも名を連ねています。総勢21人のうち約半数がコーラスとして参加しており、ゴスペル色が濃厚。英国ロックの名曲を取り上げており、ホーン・セクション、コーラス隊を中心とした分厚いアレンジは圧巻です。本人によるソウルフルなヴォーカルはもちろんのこと、Leon RussellやRita Coolidgeもヴォーカルを取ることで変化を付けており、大作ながら飽きのこないアルバムとなっています。ジョー・コッカーのキャリアを代表するアルバムであり、且つスワンプ・ロックの古典として外せない一枚。

-

TEN YEARS AFTERの在庫

-

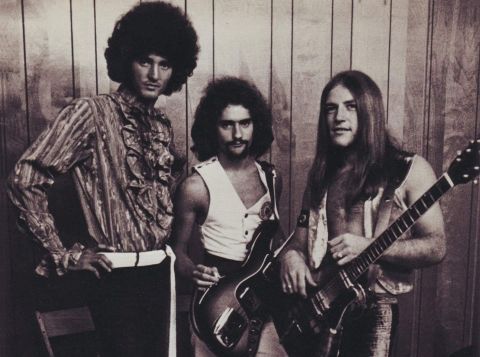

TEN YEARS AFTER / STONEDHENGE

元祖速弾きギタリストAlvin Lee率いる英ブルース・ハード・グループ、69年作3rd

早弾きで知られるギタリストAlvin Lee率いるグループ、69年作3rd。初期のヘヴィなブルース・ロックを軸に、サイケ、ジャズ、フォークなどのエッセンスを取り入れてグッと進化。機関銃のように乱れ打ちされるパーカッション、初期フロイドにも通ずるサイケデリックなオルガンによるスケールの大きな楽曲や、グルーヴィーなオルガンにAlvinの芳醇なジャズ・ギターが絡む楽曲など雰囲気抜群。もちろん、Alvinのギターが火を吹くブルース・ロック・ナンバーも健在。TEN YEARS AFTERというとウッドストックでの強烈な早弾きで知られていますが、ブリティッシュ・ロックらしいコクのあるサウンドもまた魅力です。ブルース・ロックを新たなる地平へと進化させた傑作。

-

-

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!