COLUMN THE REFLECTION 第64回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る③ ~ 70年代中期~後期、さらに広がるドイツのシーン テイチクBrainの大量リリース(77年~79年)を中心に ~ 文・後藤秀樹

2023年8月31日 | カテゴリー:Column the Reflection 後藤秀樹,ライターコラム

タグ:

第64回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る③

~ 70年代中期~後期、さらに広がるドイツのシーン テイチクBrainの大量リリース(77年~79年)を中心に ~

改めてドイツのロックを振り返ると、かなり広いシーンを持っていることに改めて気づかされ、圧倒されてしまう。それらの中から70年代にLPとして国内盤が発売された作品を中心に挙げてきたのだが、JaneとGrobschnittに関しては本国での新譜のタイミングと多少の時差はあるもののきちんと紹介されてきたことは、今考えてみると奇跡的な事実だったと言えるかもしれない。

*ノヴァリス

そして70年代も後半に入った77年に、改めて日本でBrainレーベルのリリースが始まった。

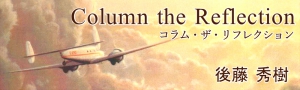

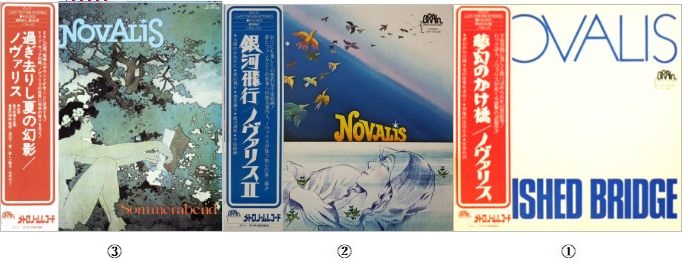

新たな大物ノヴァリス(Novalis)の登場だ。彼らの前年に出たばかりの3枚目にあたる③『過ぎ去りし夏の幻影(Sommerabend)』(‘76)が日本でのデヴュー作ということになる。プログレ系音楽の中でも、シンフォニック・ロック好きにとって大きな期待を持って迎えられたことは間違いなかった。

その後、すぐにセカンド②『銀河飛行/ノヴァリスII (Novalis)』(‘75)、ファースト①『無限のかけ橋(Banished Bridge)』(’73)が続けてリリースされた。(3枚目が先に出て、その後、逆順番に発売されたことになる。)

◎画像1 Novalisの国内盤(1)

既に英国プログレも嘗ての勢いはなく、オランダのフォーカスやカヤック、イタリアのPFMやアルティ・エ・メスティエリ、オーストラリアのセバスチャン・ハーディーに新たな活路を求めていたファン(当然私もその一人だが)にとっては、このノヴァリスは新たな光となったことを思い出す。

私は当時、ファンタジーや幻想文学に関心を持っていたので、ノヴァリスが18世紀の独ロマン派の詩人の名前に由来していることに大きく反応した。アルバムの発売とほぼ同時に現代思潮社から『日記・花粉』が、そして、講談社からも世界文学全集の1冊として『青い花(ノヴァーリス)/ヒューペリオン(ヘルダリーン)』が発売されたこともあり、どちらも手に入れたことは懐かしい思い出だ。人名の日本語表記は非常に難しく、書籍では両方ともにノヴァーリスになっていた。

また、ドイツのロックでも英語と独語の両方が混在していることが多く、私たちには少々混乱してしまうところだ。このノヴァリスはファーストの①『無限のかけ橋(Banished Bridge)』では英語で歌っていたのだが、2枚目以降自分たちのアイデンティティーを強調していくことを確認し、歌詞を独語にしたという経緯がある。ただ、ワールドワイドな活動を目指すアーティストは当初から一貫して英語という例も結構多い。

ここでは『過ぎ去りし夏の幻影』から「不思議な宝物(Wunderschatze)」を聞いていただこう。ここで歌われる歌詞はノヴァーリスの作品から引用されている。ロマンティックな趣とスピーディーなロック・スピリットを感じさせる理想的な音楽性を持つ素敵なバンドだ。

★音源資料A Novalis / Wunderschatze

ノヴァリスは71年にハノーヴァーで結成されている。オリジナル・メンバーはギター担当のユルゲン・ウェンツェル(Jurgen Wentzel)とベーシストのヘイノ・シュンツェル(Heino Schnzel)、キーボードのラッツ・ラーン(Lutz Rahn)、ドラムスのハルトウィッグ・ビエレイシェル(Hartwig Biereichel)。

最初のアルバム発表後に既にギタリストが交替していて、2枚目以降を支えたギタリストはデトレフ・ジョブ(Detlef Job)ということになる。ラッツとハルトウィッグはアルバム録音の全期間を支えていた。

ベーシストのヘイノは80年の『時の交差(Augenblicke)』(Ahorn‘80)まで参加している。

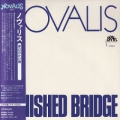

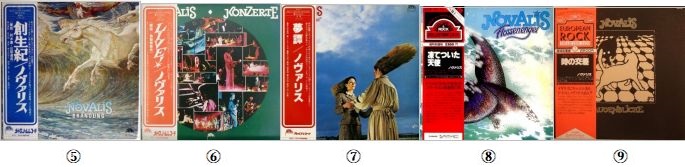

◎画像2 Novalisの国内盤(2)

Brainからの78年までの6作品(④『創生紀(Brandung)』(‘77)、⑤『Live!(Konzerte)』(‘77)、⑥『夢譚(Vielleicht Bist Du Ein Clown?)』(‘78)は国内盤LPとして発売されている。

その後も79年に『凍てついた天使(Flossengel)』(Ahorn‘79)、81年には『時の交差(Augenblicke)』(Ahorn‘80)、86年には『ブ-メラン(Bumerang)』(Teldec‘84)がそれぞれキングのERC(ユーロピアン・ロック・コレクション)の1枚として発売された。ラッツ・ラーンはソロとして『Solo Trip』(‘78)を発表し、それも日本ではERCの1枚として81年にリリースされている。

彼らの全作品はライヴ盤を含めて14枚あり、それらすべてを収めた上にボーナスCDとDVDを含めた計16枚組のボックス・セット『Schmetterlinge』(Brain)が2017年に発売されている。

因みにセカンドにあたる②『銀河飛行/ノヴァリスII (Novalis)』の邦題が、99年Repertoire盤の国内仕様として発売された際に『青き儚い夢』となっていた。個人的にはその邦題が気に入っていたのだが、2005年のユニバーサルからの紙ジャケで『銀河飛行』に戻り、21年発売の現行盤CDもそのままだ。

⑥『夢譚(Vielleicht Bist Du Ein Clown?)』も、2007年Belle Antique盤では『道化師』となったが、21年の現行盤CDでは再び『無譚』に戻っている。何か不思議だ。

*エロイ、トリアンヴィラート そして パスポート

ここで、ノヴァリスより少し前に、70年代中期に東芝EMIからやはり、プログレとして期待感を持たれ日本盤が発売されたエロイ(Eloy)とトリアンヴィラート(Triumvirat)について触れておきたい。

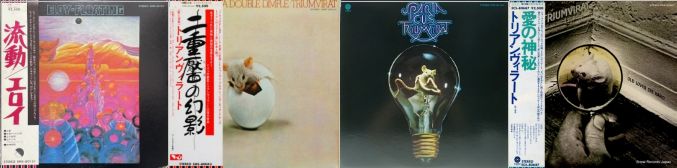

◎画像3 Eloy + Triumvirat の国内盤3種

まず74年に出たエロイの3作目『流動/Floating』。独原盤も同年発売だ。帯には「ジャーマン・プログレッシヴ・ロックの中で一際目立った存在として注目されているエロイの快心アルバム!ロック、クラシックそしてジャズのフィーリングを駆使したサウンドには“何か”がある!!」と記載されていた。ドイツの中でも一際目立った存在!と書かれるとわくわくする気持ちが高まったことを思い出す。

当然、このアルバムを最初に見たときにはエロイなるグループが、どんなグループなのか想像もつかないが、期待感を持っていつものレコード店でA面を試聴させてもらう。「オルガンも入ったディープ・パープルやユーライア・ヒープのようなハード・ロック?」と思ったが、1曲目のヴォーカルが独特で「単なるハード・ロックではないな」と思い、聞き進めていくうちにフロイド的だったりホークウィンド的だったりする部分も感じられ面白いとは思った。しかし、ジャケットのイラストが好きにはなれず、その場では買わなかった。後にこの『流動』は国内盤で入手することになるのだが、日本では唯一のリリースということになる。期待通りのプログレとはちょっと違ってハード・ロック系だったが、エロイというバンドの名前とともに気になる1枚にはなった。ただ音作りは、当時既に少々古臭く感じらことも事実。

後年になって日本では発売されていない彼らのアルバムを次々と見つけたことから多作のバンドというイメージを強く持った。LPは4作目『Power And The Passion』(‘75)、5作目『Dawn』(‘76)、6作目『Ocean』(‘77)、9作目『Colours』(‘80)は中古で手に入ったので聞いていたが、ジャケットに沿った感じでプログレとしての構成・展開の面白さが感じられる作品になってきていた。が、ヴォーカルには好き嫌いが出そうだなとも思われた。

★音源資料B Eloy / Plastic Girl

実際に、エロイは現在も活動を続ける現役バンドだ。69年にブレーメンで結成、71年にデヴュー作を出して以来84年の活動休止までは年にほぼ1枚のペースでアルバムを出し続けている。その後88年に再度活動を開始、リリース・ペースは落ちたもののデヴュー以来通算23枚のアルバムを発表している。

ライヴ活動も積極的にこなしているが、長年の願いであった米国進出はならず、独国内でのドメスティックな扱いに甘んじるというジレンマも抱えていたようだ。

きっと、スコーピオンズの大きな成功を横目に見ながら、いつかは自分たちもと夢みていたのだろう。

ギタリストのフランク・ボーネマン(Frank Bornemann)が唯一のオリジナル・メンバー。御年78歳という年齢が驚きではある。

71年の彼らのデヴュー作は独Philipsからの変形ジャケットに包まれているのだが、「円形のダスト・ボックスの蓋を開けると、底に僅かではあるがゴミが入っている」というもの。そうした感性には正直驚かされた。ただ、ドイツ・ロックのアルバム・ジャケットには首を傾げたくなるようなデザインが多いのも事実だ。

そして、もう一つトリアンヴィラート(Triumvirat)。こちらは、今でもよく知られた存在だが、東芝EMIから74年に出た『二重靨の幻影(Illusions On A Double Dimple)』はEL&Pと同じキーボード・トリオで、同じ音楽性を聞かせるという評判が先にあって、大きな注目を集めたものだった。

帯には「“ドイツのEL&P”として世界に登場したジャーマン・プログレッシヴ・ロック・グループ トリアンヴィラートついに日本に上陸!!」と記され、さらに「見捨てられた孤独と絶望の迷宮を過ぎて―ドイツの新星トリアンヴィラートの複合音楽―」との文学的な表現も添えられていた。

『二重靨の幻影』は彼らのセカンドにあたる作品なのだが、A面B面に各1曲(それぞれ6つのパートからなる組曲)という構成もそそられた。さらにはハーヴェスト(Harvest)原盤という表記が期待感をより高めていた。

アルバムは華麗なピアノ・ソロで幕を開ける。曲調もよく練られた本格的な組曲になっていた。EL&Pらしさはキーボードのユルゲン・フリッツ(Jurgen Fritz)のオルガンとシンセの音色に感じられた。それまで聞いていたBrainレーベルの一連の作品がドイツ・ロックの特徴とも言える「暗さ」を伴っていたのとはまた違って、意外なくらい非常に明るい印象だった。

全体にリズムの弱さは気になったものの、オーケストラやブラス・セクション、そしてコーラスまで配置されていることには驚かされた。また、B面組曲の冒頭では突然のブレイクで女声コーラスの「アー」が入るとイエスの『危機』を思い浮かべてしまうし、その後のピアノ・ソロはリック・ウェイクマンそのものの音色だった。そんな聞かれ方は彼らの望んだことではないだろうが、やはり、そうした英国プログレの影響(それもピンク・フロイド以外)が如実に感じられることは興味深いことではあった。

確かに本作は好意的に受け入れられ、その後『スパルタカス(Spartacus)』(Harvest/Capitol‘75)、『愛の神秘(Old Loves Die Hard)』(EMI/Capitol‘76)『ポンペイ最後の日』(Harvest/Capitol’77)まで続けてリリースされた。米国では『二重靨の幻影』に続く『スパルタカス』のチャート・アクションが良かったこともあって人気バンドになったこともあり、米Capitol経由でリリースされている。

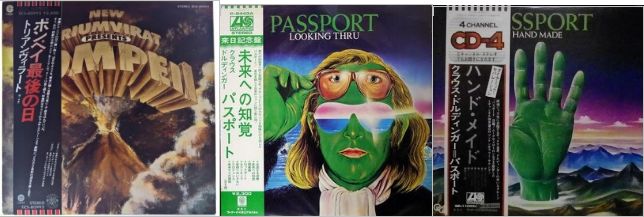

◎画像4 New Triumvirat / Pompei + Passportの国内盤2種

トリアンヴィラートに関しては、個人的には77年の『ポンペイ最後の日』が一番気に入っている。ユルゲン・フリッツのキーボードは変わらずに冴えまくっているが、それまで弱さを感じていたリズム隊が、新たなメンバーを迎えたことで強力になったことがその理由として挙げられる。

特にドラムスにカート・クレス(Curt Cress)の名を見たときは驚喜だった。彼はそれまで独のジャズ・ロック・バンド、パスポート(Passport)で活動していたのだが、私はそのテクニック溢れるドラミングに魅了されていた。それだけに快哉の声を上げたほどだ。アルバム自体も物語的コンセプト作だっただけに本当に嬉しかった。ただ、ここではバンド名の使用権に関して問題が生じたようで、その表記が「ニュー・トリアンヴィラート(New Triumvirat)」になっていた。

パスポートのアルバムも73年に日本で発売されていた。ただ、リーダーのクラウス・ドルディンガー(Klaus Doldinger)が60年代から活動する独のベテラン・ジャズ・ミュージシャンであったことから、ロック・ファンにはその名が届いていなかったかも知れない。

パスポートは日本ではクラウス・ドルディンガー=パスポートの名の下にワーナーパイオニア(Atlantic)から『ハンド・メイド(Hand Made)』(Atlantic‘73)、『未来への知覚(Looking Thru)』(Atlantic‘73)の2作品が発売されている。

特に『ハンド・メイド』の方は当時高品質の4チャンネル・レコード(CD-4)だった。(今ではピンと来ない人も多いと思われるが、4チャンネル・レコードは4つのスピーカーを使って分離のいいサウンドを指した「ダイナミック・セパレーション」という言葉とともにじつに懐かしい響きだ。)

ここでは、トリアンヴィラートとパスポートの両方を聞いていただこう。

★音源資料C Triumvirat / Dance on the Volcano 1978

★音源資料D Passport / Abracadabra

残念ながらカート・クレスは『ポンペイ最後の日』のみで脱退。トリアンヴィラートは、その後80年まで『A La Carte』(Harvest‘79)『Russian Roulette』(Harvest’80)をリリースする。(バンド名の問題は上手く解決したようだ。)後者にはTOTOのスティーヴ・ルカサーやジェフ・ポーカロ、デヴィッド・ハンゲイトも参加していた。米国での人気が本物であったことを象徴している。

カート・クレスの方は、残りの70年代にネクター(Nektar)のロイ・アルブライトン(Roy Albrighton)とSnowballを結成し3枚のアルバムを残したが、80年代以降はソロ活動を含め、何故か独国内のバンドに参加し、プロデュースをこなす等何故かドメスティックな活動を続けている。

*テイチク・Brainレーベルの新たな展開 Neu!、クラスター、ハルモニアの一挙リリース

再び話題をテイチクのBrainレーベルの動きに戻すのだが、一部76年、そして77年から79年にかけてのリリース攻勢がすごかった。

旧譜から新作まで一気に、そしてリリース順も先ほど述べたノヴァリスと同様にばらばらで、目眩がするような状況だった。

◎画像5 Neu!、Cluster、Harmoniaの国内盤

中でも、今日ではBrainレーベルを代表するノイ!(NEU!)、クラスター(Cluster)、ハルモニア(Harmonia)による実験的音響系作品が目白押しだった。映画『スター・ウォーズ』や『未知との遭遇』に代表される「宇宙」を題材としたヒット作が大きな話題になり、さらにはゲーム「スペース・インベイダー」の大流行に呼応するようなシンセサイザー・ミュージックが一般的になってきたことがそれらのリリースの後押しをしたように思われた。

ノイ!はクラウス・ディンガー(Klaus Dinger)、ミヒャエル・ローザー(Michael Rother)の二人のユニットとして71年に活動を開始。ディンガーは元クラフトワーク(Kraftwerk)のデヴュー時のメンバーだった。『宇宙絵画Neu!III(Neu!)』(‘72)『電子美学(Neu!2)』(‘73)『電子空間(Neu!75)』(’75)の3枚。

クラスターはレデリウス(Hans-Joachim Roedelius)、メビウス(Dieter Moebius)、コンラッド・シュニッツラー(Conrad Schnitzler)のユニットで70年当初はKで始まるKlusterだった。コンラッドが抜けた後の『幻星(II)』(‘72)『電子夢幻(Zuckerzeit)』(‘74)の2枚が出ている。

ハルモニアは、ノイ!のローザーとクラスターの2人とのコラボ・ユニット。『摩訶不思議(Musik Von Harmonia)』(‘74)『太陽讃歌(Deluxe)』(’75)の2枚。

『電子空間(Neu!75)』以外はすべて日本では77年のリリースだった。

邦題を改めて取り出してみよう。

!『宇宙絵画』『電子美学』『電子空間』『幻星』『電子夢幻』『摩訶不思議』『太陽賛歌』!

どうだろうか? このように並べただけでも圧倒されてしまうのではないだろうか?

これらの邦題が収録された音楽性を上手く表現しているかどうかの評価は別として、やはり『宇宙』というひとつのカテゴリーを形成しているように思われて興味深い。

当時の私にとっては、邦題はともかくも、その音楽性に関しては困惑してしまったことを白状しなければならない。前回取り上げたタンジェリン・ドリームやクラウス・シュルツェのシリアスで幻想的な風景を誘うタイプとは違い、ノイ! 、クラスター、ハルモニアには「エレクトロニクスを駆使した音のおもちゃ箱」といったイメージがいつもつきまとって、真剣に聞くには辛いものを感じていた。

70年代中期以降のロックを取り巻く状況は大きく変わりつつあり、既にパンク系、それに続くニュー・ウェイヴが主流になりはじめていた。

さらに80年代に入ると世界的にシンセを中心としたコンピューターがポップ・シーンの中心に置かれるようになりエレクトロ・ポップの言葉の下にヒット曲の多くが従来の形とは変わっていった。

77年のテイチクからBrainのリリースもそんな流れを象徴しているように思えた。わずか数年前にあったプログレやハード・ロックから、大きく路線が変更されてしまったように思えて悲しくもあった。

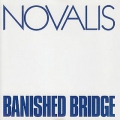

*クラフトワーク(Kraftwerk)の『アウトバーン(Autobahn)』

コンピューター・ミュージックが全盛を迎えるきっかけとなったのはKraftwerkの4作目『アウトバーン(Autobahn)』(Philips/Vertigo‘74)の世界的な大ヒットにあったと思う。英アルバム・チャートでは4位、米チャートでは5位を記録している。アルバムでは23分近くあったタイトル曲はシングルでは3分に編集され、英シングル・チャートでは最高位11位となっている。

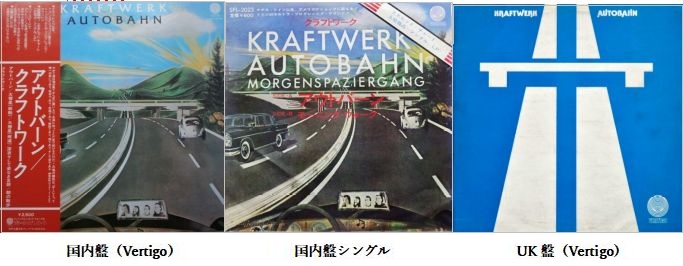

◎画像6 Kraftwerk / Autobahn

日本では75年にVertigoからリリースされている。チャートの記録は不明だが、ラジオ、テレビで様々な場面で使用されていた。最初にヒットしたタイトル曲を聞いた時には、ヴォコーダー・ヴォーカルがビーチ・ボーイズのパロディか?と思ってしまった。FMでB面がオン・エアされた時、シンセだけでなく牧歌的なメロディーも使われていて、意外であると同時に彼らのもう一方のよさと考えた。それ故にクラフトワークにはシンパシーを持つことが出来た。

世界的にはもちろんだが、日本でもテクノ・ポップへの影響はあまりにも大きいものと認識できる。

その後も新たな作品が出る度に注目はしていた。5作目『放射能(Radio Activity)』(Capitol‘75)、6作目『ヨーロッパ超特急(Trans Europa Express)』(Capitol’77)は今でも時々聞いている。

そんなこともあり、気を取り直して改めて77年に日本で出されたBrainの一連の音響系作品を聞いてみると、後の音楽シーンへの移行に向かう原型が如実に表されていることを遅まきながら理解した。

特にノイ! の最初のアルバム『宇宙絵画』は72年の作品だが71年の録音だ。70年初頭において既に影響力を持った音楽の凄みを感じるようになった。

改めてBrainの独本国での初期発売アルバムリストをよく見てみると、1番が『Scorpions/Lomsome Crow』2番は『Jane/Together』、8番は『Grobschnitt/Same』だが、4番が『Neu!/Neu!』、6番が『Cluster/II』と、当初からNeu!やClusterがラインナップに入っていた。レーベルスタートとなる71年の時点からエレクトロニクス音響系が大きな対象としていたことも改めて理解できた。

そして、プロデューサー、エンジニア-としてコニー・プランク(Cony Plank)が多くの作品に関わっていたことも偶然ではない。

クラフトワークのアルバムも日本では未発表だった作品が79年にフィリップス(日本フォノグラム)から「スーパー・シンセサイザー・コレクション」のシリーズで、クラフトワークの『ファースト』(Philips’70)と『サード(Ralf & Florian)』(Philips’73)、そして再発だが『アウトバーン』も、さらにフィリップスの「ユーロ・ロック・スーパー・コレクション」シリーズの1枚として『セカンド(2)』(Philips’72)が廉価盤で発売されている。

また、ノイ のクラウス・ディンガーは、新たなプロジェクトとしてラ・デュッセルドルフを75年に始動し、『デュッセルドルフ・ファースト(La Düsseldorf)』(Nova‘)(76)、『ヴィヴァ(Viva)』(Strand)(‘78)、『個人主義(Individuellos)』(TELDEC)(‘80)を発表し、79年から81年の間に「キング・ユーロ・ロック・コレクション」シリーズで国内発売されていた。

ここで、クラフトワークとノイを続けて聞いてみよう。

★音源資料E Kraftwerk / Autobahn(Single Edit)

★音源資料F Neu! / Hallogallo

*エロック(EROC)

Brainレーベルが国内リリースしたもので複数枚あるアーティストの紹介を急ごう。

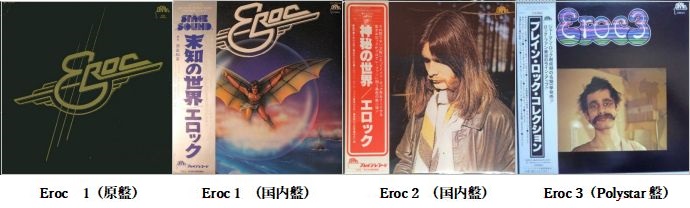

◎画像7 EROC 国内盤

ひとつはEROCなのだが、当時もその名を聞いてもピンと来ないという感じが強かったように思えた。彼はGrobschnittのメンバーで、1枚目『冥府宮からの脱出(Grobschnitt)』では、Joachim h Ehrigの本名でドラムス、エレクトロニクス・エフェクトを担当していた。2作目『暗躍するグローブシュニット(Ballermann)』からErocとしてクレジットされている。

ソロとして74年に『Eroc』、76年に『Zwei』と2枚のアルバムを出したところだったので、日本で79年に『未知の世界(Eroc)』、『神秘の世界(Zwei)』としてリリースされた。ファーストのジャケットの方は新たなイラストとなっていて、違和感を持ったものの、彼のソロ・アルバムまで日本で発売されるとは思いもしなかったというのが正直なところだった。

彼の作品もノイ 、クラスター、ハルモニア的な感じだったらどうしたものかと正直思ったのだが、よく考えてみると『冥府宮からの脱出』でリーダーとして全面的な音作りに携わったErocだ。ソロ・アルバムでも確かにエレクトロニクスを駆使しているが、メロディアスで歌物的な親しみを持てるタイプの曲が多く安心して聴けたというのが最初の印象。何故か懐かしいけれど新しい音世界。ニュー・エイジ・ミュージック系とも言えるし、聞きやすさから誤解を恐れずにいえばイージー・リスニング的でもある。

★音源資料G EROC / Sternchen

その後も独Brainから『Eroc 3』(‘79)、『Eroc 4』(’82)を出しているが、Brainの発売権が移って『Eroc 3』は81年になってPolystarからLPが国内発売されている。内容はいいのだが、ジャケットが怖い。また、ファースト・アルバムも同時に再発された。(PolystarからのLPリリースは「ブレイン・ロック・コレクション」として発売されたのだが、共通帯になっていて出た9枚すべてが同じものでつまらなく感じた。)

Erocは83年までグローブシュニットに在籍した後、過去の英・米・独のロック作品のCDリマスターを手がけている。その仕事は数多くのCD再発を手がけるお馴染みの独Repertoireレーベルからのリリースが中心で、その枚数が半端なくすごい数にのぼっていることが驚きだ。

*バース・コントロール (Birth Control)

◎画像8 Birth Control 国内盤+α

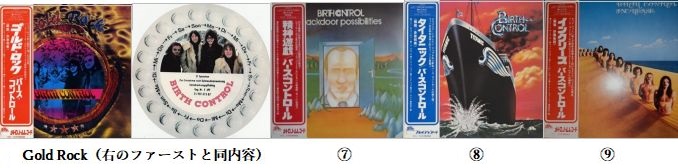

続いては、バース・コントロール(Birth Control)。77年から79年の間に4作品が発売された。

68年にベルリンで結成され、70年に最初のアルバムを出していて82年までのLP時代に13枚のアルバムを出しているベテラン・グループだ。デヴュー・アルバムこそ独MetronomeというBrainの親レーベルから出ていたものの、セカンドはOhr、3~6枚目はCBSだった。しかし、輸入盤を通じて知られる存在だったこともあってか7枚目以降の連続した3種⑦『Backdoor Possibilities』(‘76)、⑧『Increase』(’77)、⑨『Titanic』(‘78)がしっかりと発売されたことになる。

順に邦題は77年の作品が『精神遊戯』(‘76)だったが、同じ77年発売の『インクリーズ』も、79年発売の『タイタニック』も原題そのままになっている。ただし、もう1枚78年に発売された『Gold Rock』(’76)の方は独の再発シリーズ(親レーベルのMetronomeから)としてリリースしたもので、内容は彼らのデヴュー・アルバム(Metronome’70)そのものだ。ベスト・アルバムのようなタイトルとジャケットが紛らわしかった。

バース・コントロールの歴史も長くメンバー・チェンジも多く、それだけに音楽性は一筋縄ではいかないタイプだ。70年代半ばにおいてはイラストのインパクトが強かった『HooDoo Man』(‘72)の輸入盤が一番よく見かけるアルバムだった。

彼らの代表曲「Gamma Ray」が含まれているのだが、オルガンが入った所が印象的だったが基本的にハード・ロックだったと思っている。ただ、長尺曲が多いところがありプログレ的な展開を見せていて、ジャケットは別として結構気に入っていた。それだけに他のアルバムを見つける度に値段と相談しながら購入したのだが、驚きが続き、翌年の『Rebirth』(‘74)ではメロトロンが印象的なナンバー「M.P.C」があったこともあり、気になるバンドのひとつになっていた。

日本での遅すぎたデヴュー作(!) が、7枚目の『精神遊戯』になるわけだが、日本では未発売の前作『Plastic People』(CBS’75)と並んで構成的にプログレ的なので楽しめる作品と思われる。その後続く『インクリ-ズ』も『タイタニック』も出来としては悪くないのだがプログレ色は薄い。やはり、彼らの知名度の低さを克服することが出来なかったことと、出された時期が他のBrain作品と同じようにプロモートするにはかなり無理があったのではないか・・・と当時から思っていた。

基本的にバンドを支えたのは、ドラマーのベルンド・ノスケ(Bernd Noske)とギタリストのブルーノ・フレンツェル(Bruno Frenzel)の二人だったが、フレンツェルの方は75年のコンサート中に感電事故に遭い、それが彼の健康を損なっていた。その後もバンド活動は続けたものの83年に亡くなったことでバンドは一度解散する。しかし、ノスケは93年にバンドを再結成し、彼が亡くなる2014年まで活動を続けた。しかし、その再結成時のメンバ-を中心として現在もバース・コントロールとして活動を続けているのが驚きである。先ほど紹介したエロイと同様の長寿バンドとなっている。

★音源資料H Birth Control / One First Of April (アルバム1曲目)

なお、バース・コントロールに73年から78年まで在籍したゼウス(Zeus B.Held)のソロ・アルバム『Europium』(Stand‘79)も、キングのユーロ・ロック・コレクション4の1枚として80年に国内発売されている。彼は脱退後、ニュー・ウェイヴ系の作品のプロデュース業で成功している。

*SFF (Schicke Fuhrs & Frohling)

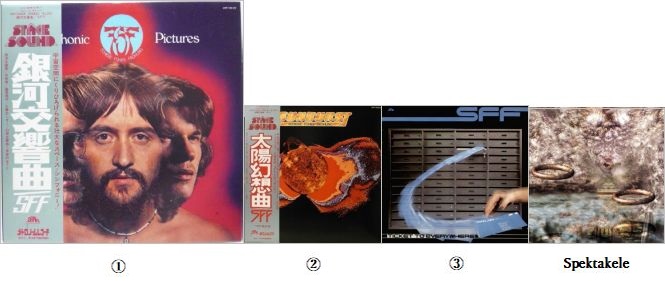

◎画像9 SFF

そして。今回の最後に紹介しておきたいのはSFFだ。①『銀河交響曲(Symphonic Pictures)』(‘76)という超弩級で驚きのアルバムが78年に国内発売された。簡単に言ってしまえばキーボード主体のトリオ編成なのだが、これがすごかった。何が当時のマニアを驚喜させたかと言えば、キーボードはシンセ以上にメロトロンが多く使われていて演奏の中核をなしていたことだった。さらには、トリアンヴィラートとも違う収録曲の独特の世界観が、このアルバムを魅力的なものにしていたと言える。それは、明らかに過去のプログレは違ったものだ。それは、ゲルマンの森に響く幽玄なシンフォニーといった印象だった。

メンバー3人が一体となったような堂々たるジャケットも印象的なもの。キーボードのゲルハルト・フューア(Gerard Fuhrs)、ベース、ギター、キーボードのハインツ・フローイング(Heinz Flohling)、ドラムスのエデュアルド・シッケ(Eduard Schicke)の3人ともに高い演奏力を持っていることが分かる。

同じドイツとはいえ、ノヴァリスとはまた違ったプログレで、編成から言ってしまえばやはりEL&Pタイプになってしまうのだが、基本的に全編インストで勝負という潔さが彼らの売りだったと言える。

★音源資料I Schicke,Fuhrs & Frohling / Pictures

かつて、SFFはスイスのバンドという紹介をされていたが、今ではドイツのバンドであることが明らかになっている。

彼らはこの後にセカンド②『太陽幻想曲(Sun Burst)』(‘77)、サード③『Ticket To Everywhere』(’79)と発表しているが、②『太陽幻想曲』は前作と同じ78年に日本発売がかなっている。

そしてシッケを外したFuhrs & Flohlingの2人名義でも81年までに3枚のアルバム(A)『Ammerland』(‘78)、(B)『Strings』(‘79)、(C)『Diary』(’81)をBrainに残しているのだが、これらはテイチクとBrainの契約が切れる時期ということもあったせいか、残念ながら日本では発売されていない。

また、96年になって『Spektakel』という非常に興味深いCDアルバムが米Lazer’s Edgeから出されたが、これはFuhrsと Flohlingを含む4人のバンドで、SFFの前身にあたるSpektakelが74年に録音していた未発表作品だった。

さらにSSFになってからの『Live’75』(Nordsee’2002)もCDとして発表されている。

『Spektakel』は入手しにくくなっているようだが、SFFの3作品は紙ジャケでも出ているし、独MIGから『The Complete Recordings』として『Live’75』も含めた3枚組が今年出たばかりなので入手可能だろう。

**********************************************

◎画像10 RMO、Ruphus、Liliental、オムニバスの2種

あと、テイチクBrainから国内盤として出された作品は、77年にジャズ・ロック系のリリース・ミュージック・オーケストラ(Release Music Orchestra)のセカンド・アルバム(a)『花・鳥・雲・水(Garuda)』(‘75)、78年にやはりジャズ・ロック系でノルウェイのルーファス(Ruphus)の(b)『インナー・ヴォイス(Inner Voice)』(‘77)、そして79年にクラスター、ハルモニアのMoebiusを中心に据えたユニット、リリエンタル(Liliental)の(c)『未知への飛翔(Liliental)』(’78)が挙げられる。(こちらもジャケットがオリジナルではなく日本独自のデザインになっている。)

さらに日本独自選曲のオムニバス盤として、78年に(d)『宇宙組曲(Space Symphony)』、(e)『宇宙讃歌(Space Fantasy)』の2枚が出されていた。どちらもタイトル通りのスペース・サウンドを意識したBrainアーティストの選曲になっている。

*今回のアウトロ

今回はテイチクから国内盤として発売された70年代後半の独Brainのリリースを中心にしてきました。ただ、「ドイツ・ロックが日本で紹介された頃」とタイトルを括っての3回目でしたが、今回もBrain以外のリリ-スも差し込んだので、分かりにくくなってしまったかも知れません。

そうではありますが、「テイチクからのBrainのリリースは駆け足のように早足で過ぎ去っていった」という印象については分かっていただけたのではないかと思います。

それにしても「頭脳・脳(Brain)」という名を音楽レーベルにするという感性は、ドイツならではでしょうか? でも、今ではマニアが普通に語るイギリスの「眩暈(Vertigo)」も、よく考えると不思議なネーミングですね。

次回は、ドイツ・ロックの一区切りとして「ドイツ・ロックが日本で紹介された頃・・・まとめ」と考えています。未だ取り上げていない重要と思われるアーティスト(70年代によく見た輸入盤を含めて)と、Ohr、Pilz等のPop ImportのLP再発が始まった80年初頭の状況を振り返っておきたいと思います。えっ、まだ続くの・・・と思われた方、まだ、最初の時に名前を挙げながら扱っていないBrainのAnyone’s Daughterも残っています。Popol Vuhはどうした・・・という声で、夜はうなされています。

以前にも書きましたが、原稿を書くにあたっては関連の音源を聞いています。ここ数ヶ月は紹介してきたドイツ・ロックばかりで、頭が少々クラクラしてきました。考えていた以上にやはり「ゲルマンの森は深い」という思いを強めています。

私はドイツ語を正式に勉強したことがなく(大学時代の第2外国語はフランス語でした)、ドイツ語を見てもなんと読むのか見当もつかなかったり、意味を調べてみると想像したことと全く違ったり・・・というわけでけっこう戸惑っています。今ではPCで、ある程度のどんな言葉でも日本語に翻訳が可能になったことはありがたいことですが。

*********************************************

それにしても2023年は大雨の後は、停滞する台風に振り回され、その後もゲリラ豪雨と猛暑にたたられ続けた日本列島という感じでした。皆さんはどう乗り切られたでしょうか。

私の住む北の地も今年の夏は暑い毎日が続き、ここ最近では「お盆」後の猛暑日の連続で参っています。これまでに経験のないことです。私は毎日ウォーキングを日課にしているのですが、最近は観光客が多いせいか、いろんな方に道を尋ねられることが多くなりました。そこで教えてあげたついでに少し話をするのですが、口々に「涼を求めてきたのに、暑すぎる。北海道じゃないみたい」と呟いていたことが印象的でした。

私も年甲斐もなく(逆に年齢のせいか)、汗をかきながらも喉の渇きを感じなくなり(隠れ)熱中症になってしまったようです。3日ほど不調を感じた後に、時間を決めて多めに水分をとるように心がけたことで何とか回復し、原稿を仕上げることができました。(でも、自分で考えていた締め切りから1週間も遅れてしまいました。)

次回は元気な姿でと考えています。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第59回 忘れられない一発屋伝説⑧ 日本の洋楽シーンでヨーロッパのポップスが台頭した時期を振り返る 2 ~見事なポップ・センスの中にロマンの味わいを聞かせたミッシェル・ポルナレフの世界観 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回は日本でヨーロッパのポップスが人気を博した時代を振り返る第2回。「フレンチ・ポップの貴公子」ミッシェル・ポルナレフを主役にお送りいたします。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第60回 ちょっと辛かった時期に心に響いたNazarethとAerosmith ~「Love Hurts」「Dream On」から「Make It」へ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「COLUMN THE REFLECTION」!今回は浪人時代の氏を支えたという2つの楽曲、ナザレス「Love Hurts」とエアロスミス「Dream On」を中心に語ってまいります。

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第61回 ~スーパートランプの名盤『Crime Of The Century』 ・・・そして『Breakfast In America』という現象に続く彼らの軌跡~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」。今回は70年代におけるスーパートランプの軌跡を辿ります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第62回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る① ~ Brain・BASFレーベルから ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」。氏にとってユーロ・ロックへの入り口となったジャーマン・ロックの中から、「ブレイン・ロック・シリーズ」として日本発売された作品群を見てまいります!

【関連記事】

COLUMN THE REFLECTION 第63回 ドイツのロックが日本において本格的に紹介され始めた70年代を振り返る② ~ Brainに次いでVirginへ、全開のエレクトロニクス・サウンド ~ 文・後藤秀樹

音楽ライター後藤秀樹氏による連載コラム「Column The Reflection」!今回はジャーマン・ロックをテーマに語る第2回。タンジェリン・ドリーム、クラスス・シュルツェ、マニュエル・ゲッチングという重鎮3アーティストを中心に見てまいります。

「Column The Reflection」バックナンバーはこちらからチェック!

NOVALISの在庫

ELOYの在庫

TRIUMVIRATの在庫

-

TRIUMVIRAT / LIVE IN NEW YORK 1974

「ドイツのELP」の異名を取る名グループ、74年10月1日NYでのスタジオ・ライヴ音源を収録、74年作『Illusions On A Double Dimple』を完全演奏!

-

TRIUMVIRAT / SPARTACUS

「ドイツのELP」の異名を取るグループ、75年作

あまたのEmerson Lake & Palmerフォロワーの中でも、Keith Emersonに強く影響を受けたスタイルで有名であるドイツのシンフォニック・ロックグループの75年作。古代ローマの「スパルタカス」をテーマに掲げたコンセプト・アルバムとなっており、冒頭からEmerson Lake & Palmerの名盤である「Trilogy」のようなキーボードで幕を開け、ハモンド・オルガンアナログ・シンセサイザーを中心にしたキーボード・ロックを展開。彼らのディスコグラフィーの中でも最もドイツのシンフォニック・ロックらしいらしい、スペーシーな広がりが非常に個性的であり、キャッチーにまとめられた彼らの代表作と言える1枚です。

PASSPORTの在庫

-

-

PASSPORT / IGUACU

ドイツの実力派ジャズ・ロック/フュージョン・グループ、ブラジリアン・ミュージックを取り入れた77年作

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、定価2500+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

解説に折れあり、側面部に色褪せあり

-

-

NEU !の在庫

-

NEU ! / NEU !

衝撃の72年デビュー作!

KRAFTWERKのメンバーであったKlaus DingerとMichael Rotherによって結成され、ハンマー・ビートと呼ばれる機械的なリズムをトレードマークに、現在のエレクトロ・シーン、そして当時のパンク・ロックやニュー・ウェイブシーンにも大きな影響を与えたグループによる72年作。シンプルな構成にもかかわらず、淡々と繰り出される無機質なビートには現在のエレクトロ・ミュージックの源流と言えるトランス感覚が溢れており、ドイツというテクノ大国のプライドと先端音楽に対する先見性が収録された名盤と言えるでしょう。

CLUSTERの在庫

-

-

CLUSTER / CLUSTER II

KlusterからClusterへと改名後の第2作、72年発表

Hans Joachim RoedeliusとDieter Moebiusの2人から成り、アンビエント・ミュージックの提唱者であるBrian Enoにも大きな影響を与えたグループ。ベルリンのアート集団「Zodiak Free Arts Lab」を母体として69年に結成。初期は「KLTSTER」の名前で、TANGELINE DREAMの創設メンバーであったKonrad Schnitzlerとの3人編成で活動、彼の脱退後に「CLUSTER」と変名。KRAFTWERKが即物的とでも言える無機質なサウンドを提示した一方で、CLUSTERは同じエレクトロニクスと反復を用いて、シンプルながらも神秘的でアンビエンスな音像でKosmische musik(直訳すると宇宙音楽)と呼ばれるサウンドを確立。本作は、現代音楽からアンビエント・ミュージックへの橋渡しとして重要な役割を果たす72年2nd。

-

CLUSTER / SOWIESOSO

76年発表、Cのクラスター4th、昼下がりの午後に白昼夢を見ているようなサウンド

Hans Joachim RoedeliusとDieter Moebiusの2人から成り、アンビエント・ミュージックの提唱者であるBrian Enoにも大きな影響を与えたジャーマン・エレクトログループの76年作。前作「Zuckerzeit」からの流れを汲み、リズムマシンの反復とエレクトロニクスを使用した単純明快な方向性ながら、よりミニマルなアンビエント路線へシフトした名盤であり、平和な昼下がりの午後に白昼夢を見るようなサウンドを作り上げています。また、TANGERINE DREAM系エレクトロに比べて、温もりのようなものが感じられるところが非常に興味深く、後にBrian Enoとリリースした「CLUSTER & ENO」への布石ともいえる、アンビエントミュージックの名盤と言えるでしょう。

-

CLUSTER / GROSSES WASSER

イーノとの共作を経て制作された、彼らの最高傑作と評される79年5th

Hans Joachim RoedeliusとDieter Moebiusの2人から成り、アンビエント・ミュージックの提唱者であるBrian Enoにも大きな影響を与えたジャーマン・エレクトログループの79年作。Brian Enoとの共作による名盤「CLUSTER & ENO」を発表した彼らのネクストステージは、TANGERINE DREAMのPeter Baumannをプロデューサーに迎えて、Peter Baumannの色が反映された作風へとシフト。「Sowiesoso」のもやもやとしたサウンドから音の数を一気にブラッシュアップした名作となっており、Brian Enoとのコラボレーションの収穫が音楽性に如実に反映されています。

HARMONIAの在庫

-

HARMONIA / MUSIK VON HARMONIA

CLUSTERのメビウス&ローデリウスとNEU!のミヒャエル・ローターによるエレクトロ・ユニット、74年1st

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ブックレット付仕様、定価2039+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

軽微なスレ・軽微な汚れあり

-

KRAFTWERKの在庫

-

-

KRAFTWERK / TRANS EUROPE EXPRESS

国際急行列車TEE(Trans-Europe Express)をテーマとする77年作6枚目のアルバム

トランス・ヨーロッパ・エクスプレスをタイトルにした77年作6枚目のアルバムである。アルバムの枚数を重ねるごとに音はどんどんミニマル化し、ビートは機械的になって、ヴォーカルはロボット化。何ヶ所かで聞くことのできるヴォコーダー・ヴォイスは当時としては画期的であったにちがいない。曲名もダミー、メタル、そして電車と無機質なイメージを喚起させ、表題曲のビートはまさに電車の走行音。おかずがまったくないマシーン・ビートだが、後にヒップホップの重要アーチストであるアフリカ・バンバータが自身の作品にサンプリングし、クラフトワークはファンキーだと発言した。テクノ、エレクトロ・ポップのオリジン的作品。

-

-

-

-

BIRTH CONTROLの在庫

-

BIRTH CONTROL / OPERATION

プログレッシヴなジャーマン・ハード、71年作2nd

ジャーマン・プログレ・ハード・バンド、74年作の傑作2ndアルバム。前作のサイケデリックなスタイルから、本作にてプログレッシヴなアレンジも施したハード・ロックという彼らならではの音楽性を確立。メロディアスなハード・ロックからクラシカルなナンバーまで、アルバム一枚を一気に聴かせる演奏力は2ndにしてかなりの水準に達しています。ジャケットで敬遠するのは勿体ない一枚です。

SFF(SCHICKE FUHRS FROHLING)の在庫

-

SFF(SCHICKE FUHRS FROHLING) / COLLECTED WORKS OF

フランク・ザッパがプロデュースを買って出たことで知られるドイツのシンフォ・グループ、アルバム全3作を収録

-

2枚組、三方背ケース付き仕様、ボーナス・トラック2曲

盤質:傷あり

状態:並

三方背ケース無し、カビあり

-

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!