「音楽歳時記」 第百回 妙な記念日だよ全員集合! 文・深民淳

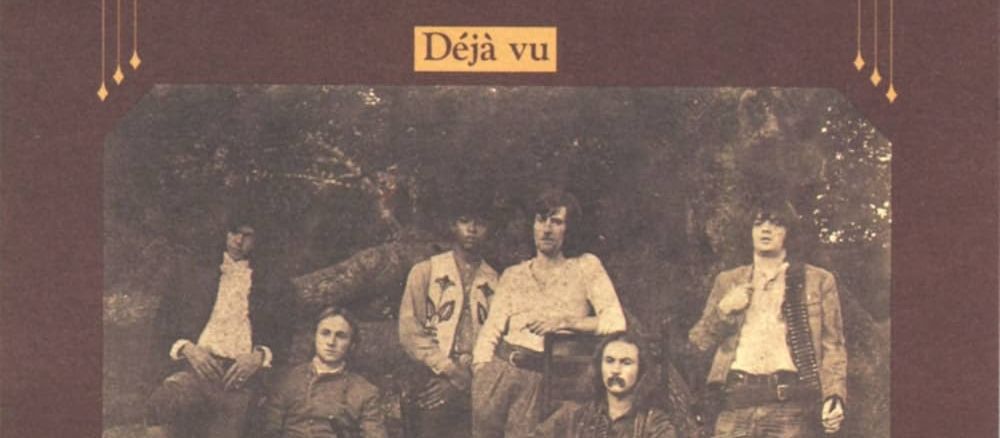

え〜、早いものでこの連載コラム始まってから8年以上の月日が経ってしまいました。死ななかったのは良いことですが、その代わりに多くのアーティストがいなくなってしまいました。特にここ数年は本来のテーマであるなんか気になる記念日とロック・ミュージックを強引に紐付けするというスタイルが追悼原稿になることも多く、しかも筆者の高齢化が進み、原稿書いていてデジャヴ現象が多々発生。記憶力に完全に問題が発生しております。

と言うわけで、キリも良いんじゃないということで最終回ということにさせていただきます。このようにどうしようもない原稿にお付き合いくださった方々に深く御礼申し上げます。また担当の佐藤さん、どうもありがとうございました。それでは皆さん御機嫌よう! さようなら〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

ってことで「〜」を5000回ほど続けるサイコな原稿にしちゃおうかとも思いましたが、既に80数回リピートしただけで見た目が気持ち悪いので、最終回は各月の「なんじゃ、そりゃ?系」、「そのまんま系」記念日とロックを強引に結びつけていく方向で進めて参ります。

1月8日「勝負事の日」

大変わかりやすいですね。「イチ(1)かバチか(8)」。オリジンはサイコロ賭博にあり、「一」と「八」はそれぞれ「丁」と「半」の上部をとったもので、「丁か半か」と同じ意味だそうな。「半」のほうは上の点々をひっくり返して「八」に見立てるようになっています。これはオリジナル発売当時そのものズバリの邦題がついたEDDIE & THE HOT RODS『Life On The Line/ イチかバチか』ですね。ロンドン・パンクが登場する前のパブ・ロック時代の人気バンドで、これもパブ・ロック時代から活躍していたDR. FEELGOOD同様サウスエンド・オン・シー出身のバンドでした。特にギターのデイヴ・ヒッグスはDR. FEELGOODの前身となったバンドに在籍していたこともあり、兄弟バンド的な見方もされていましたが、FEELGOODのようにR&B色は濃くなくどっちかと言えばパワー・ポップ系のサウンドを持ったバンドでした。メジャー・デビュー前に素行不良でバンドを追い出されたブルース・ハープ担当のルー・ルイスが在籍していた頃はかなりトンがったサウンドでしたが、この2ndアルバムあたりになると元気いっぱいパワー・ポップ路線を突き進んでいました。パンク登場以降は「俺たち元祖」みたいな発言をしてパンクの連中からいじめられておりましたが、良いバンドでしたね。

2月29日「跳躍の日」、「円満離婚の日」、「富士急の日」、「ニンニクの日」

色々あります。まず「跳躍の日」2月29日は閏年、4年に一度しか巡ってこない日であることがミソ。閏(うるう)年の翌年の曜日は、一つ飛び越してふたつずれます。このことから、英語では閏年のことを”leap day”、「飛び越える日」というのだそうです。かつてイギリスでは、この日だけは女性から男性へのプロポーズが伝統的に公認され、男性はそれを断ることができなかったそうでかなり迷惑な日だったようですね。

続く「円満離婚の日」の日は離婚式プランナー寺井広樹さんという方が制定。「2人に、福(29)あれ」との語呂合せなんだそうです。離婚式プランナーっていうのはかなりユニークな職業ですね。別れた夫婦というとリチャード&リンダ・トンプソンとかジョン&べヴァリー・マーティンなんかが浮かんで来ちゃいます。筆者の場合。随分昔に一度取り上げましたがジョン&べヴァリー・マーティンの2nd『The Road To Ruin』(1970年)を強く推奨。人気度は『Stormbringer!』(1970年)が圧倒的に上ですが、なんとも言えない寂寥感漂うジャジィなフォーク・サウンドは晩秋の夜のともには最適です。「富士急〜」と「ニンニク〜」は語呂合わせ。富士急ハイランドで一番でかいフジヤマは左側に座った方が怖いと思います。特に出発から頂点に達するゆっくり登るパートがね結構怖いよ。

3月10日「砂糖の日」

誰でもわかる語呂合わせ。「さ(3)とう(10)」の語呂合わせで、砂糖の優れた栄養価などを見直す日なんだそうです。昔からありそうですが実際は砂糖に関係する団体から構成される「お砂糖“真”時代」推進協議会によって、2014年に制定されたそうです。類似品で11月30日「いい砂糖の日」というのもあります。これはSUGARLOAFかな。ヒット曲「Green-Eyed Lady」が入った1stが人気ありますが、個人的にはよりスケールが大きくなった感が強い2nd『Spaceship Earth』がオススメ。70年代初頭の作品なんで、所謂プログレ・ハード系作品としては多少鈍臭い感じもありますが、楽曲の出来も良く、構成力も1stから確実にアップしており結構楽しめる作品です。オルガンが活躍するハードな楽曲もさることながら、いくつか散りばめられたクラシカル・ポップ風味の楽曲が良いアクセントになっています。あと、今、カケレコの商品リストにも入っているSUGARCREEKの3作品をまとめた『Fortune』(プレミア盤で検索すると出てきます)はそれなりに高い値付けになってますが、これもAORロック、プログレ・ハード系のリスナーには美味しいパッケージですね。

4月3日「シーサーの日」

これも見事そのまま。シーサーの発祥地である那覇市壺屋で2002年(平成14年)より実施されている記念日だそうです。「シーサー」の名前は「獅子(しし)」を沖縄方言で発音したものなんだそうです。

何年か前に1枚だけ紫のアルバムの担当ディレクターやったことがあり、その時30年ぶりくらいで沖縄に行ったのですが、紫のメンバーと打ち合わせ・取材をやってその晩、ジョージ紫さんがジョニー宜野湾のバックでオルガンを弾くということで観に行きました。ジョニー宜野湾さんミュージシャンというより電話したら30分以内にライトバン転がしてエアコンの修理に来てくれそうな街の電気屋みたいなルックスなんですがちょいとかすれ気味の良い声で紫の「Double Dealing Woman」とか歌っちゃうワケですよ。で、この時のライヴで印象に残ったのが彼のオリジナル曲「愛のチカラ」これ、良い曲なんだよね。

5月1日「サラウンドの日」

JEITA(電子情報技術産業協会)とJAS(日本オーディオ協会)が2008年3月4日、サラウンドの啓蒙を目的に5月1日を「サラウンドの日」に制定となっています。2011年のアナログ停波を見据えて「関連業界が真摯にサラウンドの普及・啓発に取り組む必要がある」ということで2008年に始まった訳ですが、この2008年当時は5.1chが主流で、まだその先は滝みたいな状況でしたが、今ではDolby Atomosフォーマットなんかも登場し、チャンネル数もどんどん増えています。SACDマルチなんかは昔4chフォーマットで出ていた音源の移植とかでは一定の効果をあげていますが、5.1chを超えるチャンネル数が主流となった昨今では些か非力な印象もありますし、2010年代前半に出たサラウンド音源を今再び取り出して聴いてみると、再生の途中で思わず止めてしまいたくなるものも多いですね。技術革新が進むことは喜ばしく思う反面、なんか早晩絶滅しちゃうんじゃないかという気もします。

前にも書いたと思うけど、開発側は一般のリスニング環境をもう少し意識しないとヤバイんじゃないかと思います。専用のリスニング・ルームを持てる人なんて限られていますから。普通の主婦はリヴィングにスピーカーが10個以上あってそこら辺ケーブルだらけだったら激怒するに決まってるじゃん。また最新ミックスのマルチ・チャンネル音源を体験するための対価が高騰している点も問題ありな感じです。つい最近書いたばかりですがPINK FLOYD『The Dark Side Of The Moon』のDolby Atomosミックスを聴くためにはあのどうしようもなくデカくて高い箱を買わなきゃならないのはどうかと思いますし、今はRUSH『Signals』のDolby Atomosミックスが気になって仕方ないけどこれも高額。サラウンド貧乏は深刻な問題になりつつあります。

【関連記事】

「音楽歳時記」 第九十九回 番外編・PINK FLOYD貧乏記 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

6月4日「虫の日」

これも然もありなんな記念日なのですが、漫画家・手塚治虫氏らのよびかけで、1988年(昭和63年)に設立された日本昆虫クラブが記念日として提唱。「6(む)4(し)」の語呂合わせで、昆虫が住める街作りを願っています。また、カブトムシで有名な福島県・常葉町の常葉町振興公社が提唱する「ムシの日」でもあるそうです。日本昆虫クラブというのがあるということは知っていましたが手塚治虫氏が設立に関わっているのは知りませんでした。「昆虫が住める街作り」っていうのは別にとやかくいうつもりはありませんが、蚊とか火蟻とかは迷惑だよなぁ、って感じです。

CATAPILLAのデビュー前のリハーサル音源を集めた『Embryonic Fusion』という作品が最近出たのですが、これのアートワークがかなりグロいんですね。僕は虫、苦手ではないのですが、日本盤の見開きジャケットを広げて見た瞬間鳥肌が立ちました。内容はヴァーティゴからデビューする前の音源でアルバム制作前に脱退したギタリスト、ハリー・クラークが所有していたレヴォックス・テープデッキで録音されたもので、スタジオ録音音源と比べると音質は今ひとつながら、かなり貴重な発掘音源ではあります。ヴォーカルもこのアルバムではアンナ・ミークではなくアンナの姉のジョー・ミークが歌っています。ジョーはソロに転じるためデビュー前に脱退。新ヴォーカリスト獲得のためメロディ・メーカーに掲載した募集告知を見たアンナ・ミークが加入するのですが、メンバーはアンナがジョーの妹であることを知らず、アンナも先代ヴォーカリストが姉だったことを知らなかったんだそうです。

サウンドはヴァーティゴ・デビュー後のプログレ寄りのジャズ・ロック・サウンドにあった屈折感やヒネリはまだなくストレートで圧が強めのブラス・ロック。どこか60年代ポップを引き摺っており、ヴァーティゴからの2作とはちょっと印象が異なっています。

7月8日「質屋の日」

6月と並びこれは絶対あるだろうと思いましたが、やっぱりね。全国質屋組合連合会が制定しております。今となっては50年代、60年代のフェンダー、ギブソンのギター、ベースはヴィンテージ楽器としてとんでもない値段で取り引きされていますが、80年代くらいまではアメリカのローカル質屋を覗くと50年代は無理でも60年代ものは結構目にしましたし、そんなに高くもなかったんですね。

というわけでそのものズバリのアルバムがあります。ギルビー・クラーク『Pornshop Guitars』です。ギルビー・クラークはLAメタル全盛時代にメタル寄りではあるけれど、カテゴライズするとパワー・ポップ寄りのバンド、CANDY在籍時に注目を集め、後にGUNS N’ ROSESにも参加します。『Pornshop Guitars』は彼の最初のソロ・アルバムでした。

8月10日「帽子の日」

なんだか語呂合わせ特集のようになってきておりますが、これは全日本帽子協会が制定。「ハッ(8)ト(10)」誰でも思いつきますね。

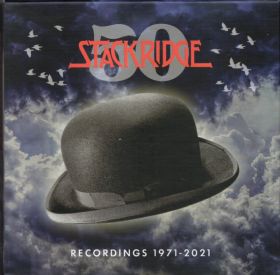

帽子というとSTACKRIDGE『The Man In The Bowler Hat』がパッと頭に浮かびますが、ここでは2021年に発表された3枚組ボックス・セット『50 • Recordings 1971-2021』をご紹介。

STACKRIDGE固有のアイキャッチと言っても過言ではないボーラー・ハットがドーンとフィーチュアされたアートワークは大変分かりやすいですね。クラムシェル・ボックスの中にペーパースリーヴに入ったCD3枚とブックレットという構成で、タイトル通りCD1と2がSTACKRIDGE50年間の歩みを俯瞰したヒストリカル・コンピレーション、CD3がライヴ音源集となっています。CD1のオープニングはSTACKRIGEの代表曲のメロディをオーケストラが次々と奏でていく「Overture」でスタートし、間髪入れず『The Man In The Bowler Hat』のオープニング・トラックである「Fundamentally Yours」に繋がっていく展開にグッときます。ベスト盤部分はポスト・プロダクションがしっかりしており、オリジナル音源に比べくっきりはっきりした音質になっている点にも注目で、このバンドのサウンドに対する印象が結構変わります。僕もライヴ音源集がついたベスト盤かと最初は無視していましたが、値段が手頃だったので購入してみてちょっとびっくりというパッケージでした。

Fundamentally Yours

9月3日「ベッドの日」

全日本ベッド工業会が制定。これはストレート系ではなく変化球系。9と3で「ぐっすり」なんだってさ。

ベッドというとこの痛そうなヤツが頭に浮かびます。カナダ、ナイアガラ・フォールズ出身のポップ色強目のハード・ロック・バンド、HONEYMOON SUITEの1st。いやぁ、これはどう考えても死んじゃうよなぁ。

10月11日「ウインクの日」

これも変化球系。10と11をそれぞれ時計方向に90度回し、並べるとウインクしているように見えるからなんだそうな。この日の朝、目覚めたときに好きな相手の名前の文字数だけウインクをすると想いが通じるという、女子中学生の間ではやっていたおまじないが定着というどこか都市伝説っぽい話が元らしいです。

ウインクといえば「淋しい熱帯魚」…ここはそういうコラムではないのでSWEET『Give Us A Wink』になります。アナログ・オリジナルは右目の部分がカットされておりインナースリーヴを引き出すと目が動いてウインクしているように見えるというギミック・ジャケットでした。1976年に発され、マイク・チャップマンとニッキー・チンが作った楽曲を演奏するハード・ポップ時代から離れ、シンセサイザー、シーケンサーを取り入れたハード・ロック・サウンドを確立し、プログレ・ハード路線に舵を切る直前の作品でした。70年代ブリティシュ・ハード・クラシック「Action」が収録されていた作品でもあります。

「Action」はDEF LEPPARDのジョー・エリオットが好きでLEPPSもライヴでも頻繁に演奏されていますが、ひと昔前、LEPPSが『Hysteria』全曲再現ツアーをやった時、ツアー序盤のショウで、メンバーがステージに登場し観客は「Women」のイントロが流れると思いきや、いきなり「Action」から始まっちゃって観客困惑なんて話があったような記憶があります。

Action

11月18日「土木の日」

これも技あり系。まず前段として1879年(明治12年)のこの日、工学会(日本工学会)が設立されました。その後「土木」という文字を分解すると「十一」と「十八」になることから、土木学会、日本土木工業協会などが建設省(国土交通省)の支援で、1987年(昭和62年)に記念日に制定したのだそうです。単なる語呂合わせよりは良いのかもしれませんがま、わかりにくいですね。

土木…ありゃ、意外と盲点だったね。あんまり思いつかないよ。パッと頭に浮かんだのはTOWER OF POWERの『Urban Renewal』だったんだけど、あれはどちらかと言えば取り壊して建築前だしね。まぁ、いいや。強引に話捻じ曲げて行こうと思います。土木は人間生活の根幹でもあるわけだから、先史時代の人々にとっても重要だったのではないかと。古代人を思わせるアートワークではMOODY BLUESの『To Our Children’s Children’s Children – Deluxe Edition』が先週発売になりましてね。1969年発表の作品です。アポロ11号が月面着陸した年の作品ですね。MOODY BLUES、今聴くとプログレというよりほとんどムード歌謡に聴こえる曲も結構ありますが、科学の時代にあえて先史時代に舵切って対比させたアイデアは結構秀逸だったと思います。プロデューサーのトニー・クラークによるところが大きかったのでしょうが、考えてみると1969年ってKING CRIMSONのデビューの年で、CRIMSONも最初はクラークのプロデュースで制作開始したものの、途中でクラークを解雇しセルフ・プロデュースに切り替えたわけです。

でも『To Our Children’s Children’s Children』ってMOODY BLUESが世界中でヒットして全盛期を宣言した作品でもあるわけで、そのプロデューサーを蹴ったというのは考えてみれば凄い話ですよね。

今回の『To Our Children’s〜』は1969年のロイヤル・アルバート・ホール・コンサートの方に比重が置かれているのですが、オリジナル・アルバムのリマスター、ニュー・ステレオ・ミックス、同梱ブルーレイには5.1chサラウンド・ミックスも収録されています。

久々に聴いた印象は、これ科学の時代のロック・アルバムだったんだなぁと。RAHのライヴでも演奏されるアルバムからのヒット曲以外のライヴでは再現しづらい楽曲群って思い切りスタジオ録音ならではのギミック満載で、当時最新鋭のテクノロジーを惜しみなく使った作りになっているわけです。人類が月に行く科学の時代の高揚感と先史時代の人間の営みをリンクさせたコンセプトって如何にもこの時代を象徴しているように思います。

12月16日「念仏の口止め」

これは全然知りませんでした。正月の神様(年神様)は念仏が嫌いなんだそうで、この日の翌日から1月16日の「念仏の口明け」までは念仏を唱えないというしきたりがあり、この日にその年最後の念仏を唱えることから始まったんだそうです。年神様は辛気臭いのが嫌いなんでしょうか?

念仏と言ったらFACES『A Nod Is As Good As A Wink…To A Blind Horse/馬の耳に念仏』です。このアルバム、オリジナルの発売当時はワーナー・パイオニアから出ているのですが、当時の担当者ちゃんと調べたんでしょうね。原題は「目の見えない馬にはうなづきも目配せも無駄」と言った意味で転じて「鈍感な人にはどんなヒントを与えても無駄」これと同義の日本のことわざが「馬の耳に念仏」となります。原題自体が英語のことわざなので辞書引けば分かるのでしょうが引いただけエライです。同じくワーナー・パイオニアから出たKING CRIMSON『In The Wake Of Poseidon』は『ポセイドンのめざめ』とされちゃったので半世紀経ってもそのままですが、「The Wake」の意味が違いますからね。

『馬の耳に念仏』はTHE SMALL FACESからスティーヴ・マリオットが脱退し、ロッド・スチュワートとロン・ウッドが参加ししてFACESとバンド名を改めての3作目(但しアメリカ盤『The First Step』のジャケットはSMALL FACES表記)ですが、ソロとしても売れ始めたロッド・スチュワートが契約していたフォノグラムとFACESのワーナー・ブラザーズとの間でロッドを巡る熾烈なマウンティング合戦が始まった時期の作品でもありました。ロッド・スチュワートの才能に関しては今更どうのこうのいうまでもありませんが、素朴でルーラル感覚溢れる故ロニー・レーンのテイストとこの時期R&B体質絶好調のロン・ウッドのギターのコンビネーションは最強で、ロッドが歌う「Miss Judy’s Farm」、「Stay With Me」、「Too Bad」といったFACESの代表曲群だけでなくロニー・レーンの歌う「You’re So Rude」、「Debris」の燻し銀の魅力も捨てがたい名作となりました。特に「Debris」のロニーのヴォーカルとロンのギターが醸し出す落日感は神レベルだと思います。

12月記念日見ていて謎に思ったのが12月28日「身体検査の日」でした。1888(明治21)年、文部省(現在の文部科学省)がすべての学校に生徒の身体検査の実施を訓令したのが始まりなんだそうですが、明治時代もこんな年の瀬は冬休みだったのではないかと思うわけです。なんでこんな年末に制定したんでしょう?謎です。

Debris

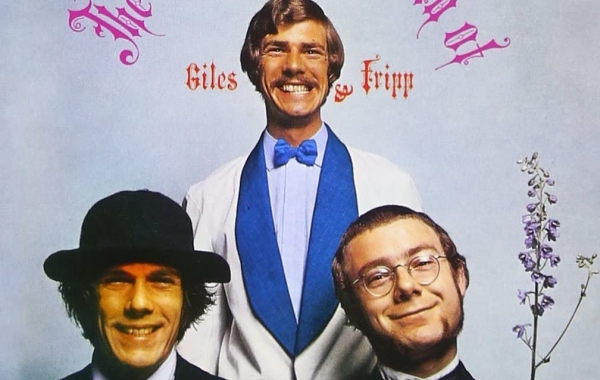

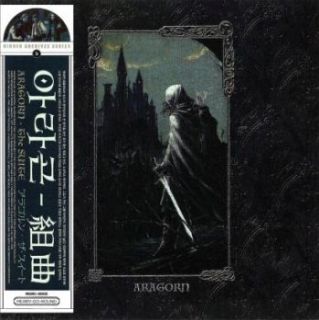

というわけで、このコラムはこれにてすべて終了となりました。それでは!って感じなんですが、先週、ディスクユニオン店頭で見かけたなんだか『JACURA』のアートワークを思わせる不穏な雰囲気に惹かれジャケット買いしたCDがかなり凄かったので最後に書き加えておきます。

ARAGORNの『The Suite』。レーベルはMERRY GO-ROUND、規格番号はMGRC0005。韓国のレーベルからのリリースで英語、ハングル、日本語表記の帯がついています。1975年にアルバム1枚発表して消えたオーストラリアの超絶プログレ/ジャズ・ロック・バンド、SNAKES ALIVEの前身バンドで、1973年に本作を制作したものの発売されずに終わったものの発掘音源なんだそうです。SNAKES ALIVEはプログレ色は強いもののジャズ・ロック系寄りサウンドでしたが、このARAGORNはもっとストレートにプログレ寄り。メンバー構成はギターがSNAKES ALIVEになった際に交代し、SNAKES ALIVEのサウンドのキーとなっているトランペット奏者コリン・キャンベルは未参加ですが他はそのまま。念のためARAGORNのメンバー表記を書き写しておきます。

Aragorn

Michael Vidale – Bass

Peter Nykyruj – Drums, Percussion

John Simpson – Electric Guitar

Jonas Sayewell – Flute, Acoustic Guitar, Vocals

Oleg Ditrich – Piano, Keyboards, Vocals

発掘音源ながらアルバム制作のためスタジオで録音されたマテリアルが使用されており、50年前の録音というハンデはありますが高音質をキープしています。先に発売されているSNAKES ALIVEのCDと比べても遜色ありません。

サウンドの方はSNAKES ALIVEも素晴らしかったのですが、個人的にはこっちの方が好みかもという典型的プログレ・サウンド。フルートが活躍するあたりのTULL感、CRIMSONからの影響、流麗なピアノがメインとなる部分のEL&P感、感じますがどれもきっちりとバンドの個性に消化されており、非常に好感が持てる作品に仕上がっています。発掘音源は「あ〜、今回も参加賞」レベルのものが確かに多いですが、時にこういう「ウォッ!」っていうのが登場するので侮れません。これかなり良い線いってますよ。

Rivendell~Wonder

「音楽歳時記」バックナンバーはコチラ!

MURASAKIの在庫

EDDIE & THE HOT RODSの在庫

SUGARLOAFの在庫

-

SUGARLOAF / SPACE SHIP EARTH

ヒット曲「Green-Eyed Lady」で知られる米ロック・バンド、71年2nd。前作に続きサイケ/アート・ロックの名作!

米コロラドで結成されたロック・バンドの71年2nd。前作から「Green-Eyed Lady」がヒットしたことで知られています。前作も70年という時代を感じるサイケ/アート・ロックの名作でしたが、本作はよりプログレッシヴなアプローチを見せる内容。ギタリスト/ヴォーカルのRobert Yeazel(Bob Yeazel)が加入していることも大きく、サウンド、ハーモニーともに厚みが増しています。聴きどころはオープニングのインスト・ナンバー「Spaceship Earth」。ピアノ、クラヴィコード、オルガン等を駆使したスペーシーな幕開けから、ずしりと重いドラム、太いベース、ツイン・ギターによるヘヴィなサウンドを聴かせたかと思うと、続いてギターもオルガンも軽やかに宇宙を駆け巡るようななサウンドで締めくくります。続く2曲目、ブルージーなハード・ロックでは、前作同様オルガンがディープ・パープルばりのソロを聴かせてかっこいい!前作以上におすすめしたいサイケ/アート・ロックの名作です。

PINK FLOYDの在庫

-

PINK FLOYD / DARK SIDE OF THE MOON CLASSIC ALBUMS

メンバーへのインタビューも交え、世紀のモンスターアルバム『狂気』の全容に迫ったドキュメンタリー映像作品

-

DVD、帯元から無し、解説元からあったか不明、NTSC方式、リージョン2、日本語字幕あり、定価2800+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯-

若干スレあり

-

-

PINK FLOYD / PULSE: IN CONCERT (DVD)

94年ロンドン・アールズコート公演の映像を収録!

-

DVD2枚組、デジパック仕様(トールサイズ)、NTSC方式、リージョンフリー、ブックレット付仕様

盤質:無傷/小傷

状態:良好

-

DVD2枚組、デジパック仕様(トールサイズ)、NTSC方式、リージョンフリー、ブックレット付仕様

盤質:傷あり

状態:並

折れあり

-

-

-

PINK FLOYD / ECHOES: THE BEST OF

01年リリースのベスト、全26曲

-

2枚組、24bitデジタル・リマスター、スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

軽微なカビ・若干破れ・折れ・スリップケースにスレあり

-

2枚組、24bitデジタル・リマスター、スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:並

帯無

帯無、若干カビあり

-

スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、2枚組

盤質:傷あり

状態:並

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、若干カビあり、ケースにスレあり

-

スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、2枚組

盤質:傷あり

状態:良好

スリップケース無し、盤に曇り・若干指紋あり、若干経年変化あり

-

-

PINK FLOYD / ENDLESS RIVER

14年リリース、実に20年ぶりとなったオリジナル・アルバム!フィル・マンザネラがプロデュースに参加

-

CD+DVDの2枚組ボックス、ディスクは日本プレス、ボックス・ブックレット・ポストカードは直輸入、DVDはNTSC方式・リージョンフリー、帯・解説・ブックレット付仕様、定価5500+税

盤質:無傷/小傷

状態:並

帯有

若干カビあり

-

CD+ブルーレイディスクの2枚組、帯・解説付仕様、「ポスト・カード+24ページハードカバー・ブックレット」付き仕様、定価7020

盤質:傷あり

状態:並

帯有

カビあり

-

CD+ブルーレイディスクの2枚組ボックス仕様・各ペーパーケース仕様、ブックレット・カード3種付仕様

盤質:傷あり

状態:並

小さいカビあり

-

-

PINK FLOYD / LATER YEARS 1987-2019

2019年アーカイブ・ボックス『LATER YEARS 1987-2019』からのハイライトを収録、1987年以降の未発表音源・1990年のネブワース公演リマスター音源など全12曲収録

-

PINK FLOYD / A MOMENTARY LAPSE OF REASON (REMIXED & UPDATED)

87年作『鬱』をデヴィッド・ギルモアがオリジナルのマスター・テープから21年リミックス。リチャード・ライトによるオリジナルのキーボードテイクやニック・メイスンのドラムトラックを追加録音したアップデートver。

-

-

-

-

PINK FLOYD / PIPER AT THE GATES OF DAWN

67年の記念すべきデビュー・アルバム、シド・バレットの才気ほとばしるブリティッシュ・サイケデリック・ロックの大傑作!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1967年に発表されたデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』は、Syd Barrett期のPINK FLOYDサウンドが収められた貴重な作品です。PINK FLOYDと言えば、ベーシストRoger Watersを中心とした体制で大躍進を遂げる70年代の印象がありますが、本作はSyd Barrettを中心とした体制で制作された作品であり、大半の楽曲をSyd Barrett作曲しています。その内容は、強烈な酩酊感と浮遊感を持ったブリティッシュ・サイケデリック・ロックであり、Syd Barrettの個性が発揮されたアルバム。旧邦題が『サイケデリックの新鋭』だったことにも納得のトリップ感覚を持った、60年代らしい作品です。

-

30周年記念MONO EDITION盤、特殊ボックス仕様、ブックレット・カード4種付仕様

盤質:無傷/小傷

状態:良好

-

-

PINK FLOYD / A SAUCERFUL OF SECRETS

楽曲構成へのこだわりに目覚めた2nd、68年作

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1968年に発表されたセカンド・アルバム『神秘』は、中心メンバーSyd Barrettが在籍した最後の作品であり、後にベーシストRoger Watersと共にグループの屋台骨を支えることになるギタリストDave Gilmourが初めて参加した作品でもあります。注目すべきは10分を超えるタイトル曲「神秘」であり、Syd Barrett以外の4名が作曲者としてクレジットされ、後のPINK FLOYDサウンドの原点とも解釈できる具体音の使用やサウンド・エフェクトの手法などが試みられています。また、ベーシストRoger WatersやキーボーディストRick Wrightがソングライターとしての才能を開花させ始めたアルバムとも言えるでしょう。精神の危機を迎えたSyd Barrettは、本作では「ジャグバンド・ブルース」の1曲のみ作曲者としてクレジットされPINK FLOYDを脱退。Syd Barrettの離脱は、その後のグループに暗い影を落とし続けることになります。

-

ペーパーケース仕様、James Guthrieによるデジタル・リマスター、Storm Thorgersonがブックレットを監修した2011年リイシュー盤

盤質:傷あり

状態:良好

-

PINK FLOYD / SOUNDTRACK FROM THE FILM MORE(MUSIC FROM THE FILM MORE)

69年発表の通算3作目、映画『MORE』のサントラ盤、名曲「Cymbaline」収録

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1969年に発表された『モア』は、バーベット・シュローダーの監督作品「モア」のサウンドトラック・アルバム。本作の特筆すべき点は、Roger Waters、Rick Wright、Nick Mason、Dave Gilmourという4人編成での初めてのアルバムであるということでしょう。音楽的には、インストゥルメンタル楽曲(5曲)よりもヴォーカル楽曲(8曲)に比重が置かれている点が意外ですが、これはすでにあったストックを流用したことと関係があるのかもしれません。わずか8日間で制作が終了したのも、そのためでしょう。PINK FLOYDが新たなロック・サウンドを創造すべく実験精神に溢れていた時代の必聴作です。ちなみに、旧邦題は『幻想の中に』。

-

PINK FLOYD / UMMAGUMMA

張り詰めたテンションが支配する戦慄のライヴ・サイド&各メンバーによる実験精神に溢れたサウンドが繰り広げられるスタジオ・サイドからなる69年作4th

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1969年に2枚組で発表されたサード・アルバム『ウマグマ』は、1枚目がライブ・アルバム、2枚目がメンバーたちのソロ作品を収録したスタジオ・アルバムとなっています。1枚目のライブ・アルバムは、バーミンガム・マザース・クラブとマンチェスター商科大学でのステージを収録しており、ライブの人気曲だった「天の支配」、「ユージン、斧に気をつけろ」、「太陽讃歌」、「神秘」をワイルドなサイケデリック・ロック・サウンドでプレイしています。一方2枚目には、Rick Wrightの「シシファス組曲」、Roger Watersの「グランチェスターの牧場」と「毛のふさふさした動物の不思議な歌」、Dave Gilmourの「ナロウ・ウェイ三部作」、Nick Masonの「統領のガーデン・パーティ三部作」が収められており、こちらは実験的な色合いの強い内容となっています。

-

2枚組、デジタル・リマスター、ポスター・スリップケース付き仕様、定価3670

盤質:傷あり

状態:並

帯有

カビあり、スリップケースにスレあり

-

-

PINK FLOYD / ATOM HEART MOTHER

70年発表、プログレと言えばこのジャケ!A面の大作、B面の小曲集ともに美しく気品ある佇まいの名曲で固められた傑作

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1970年に発表された4thアルバム『原子心母』は、ヒプノシスによる牛のカバー・アート、英単語の直訳をそのまま並べた個性的な邦題、そして、日本盤帯に書かれた「ピンク・フロイドの道はプログレッシヴ・ロックの道なり!」というキャッチ・コピーが広く知られた名盤です。やはり一番の聴きどころは、スコットランド出身の前衛作曲家Ron Geesinをオーケストラ・アレンジャーに迎えた23分のタイトル曲「Atom Heart Mother」でしょう。ブラス・セクションや混声合唱を贅沢に配置したサウンドが、プログレッシヴ・ロック時代の幕開けを宣言するかのように堂々と響きます。一方、Roger Waters作曲の「もしも」、Rick Wright作曲の「サマー’68」、Dave Gilmour作曲の「デブでよろよろの太陽」は、共通して美しいメロディーが印象的な小品。そして、アルバムの最後にはミュージック・コンクレートの手法を用いた「アランのサイケデリック・ブレックファスト」が控えます。なおグループは、本作で初めて全英初登場1位を獲得しました。

-

88年規格、角丸帯仕様、解説元からなし(対訳と年表付き)、定価2920+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

若干カビあり、帯中央部分に色褪せあり、帯に若干ケースツメ跡あり

-

-

PINK FLOYD / MEDDLE

71年作、代表曲「ONE OF THESE DAYS」「ECHOES」収録、両極に挟まれたメロウな小曲群も魅力的な名盤

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1971年に発表された5thアルバム『おせっかい』は、ヒプノシスによる耳と波紋を重ね焼きしたアートワークが印象的な作品です。本作の最も大きなポイントは、4人体制のPINK FLOYDが初めて、彼らだけの手で作り上げた純粋なスタジオ・アルバムであるということでしょう。なぜなら『モア』はサウンドトラックであり、『ウマグマ』はライブ・レコーディングとメンバーたちのソロ作品から成る変則的なアルバム、『原子心母』は前衛作曲家Ron Geesinがアルバムの出来栄えに大きく関与していたためです。やはりオープニングに置かれた「吹けよ風、呼べよ嵐」と、エンディングに置かれた「エコーズ」が、本作を名盤に押し上げています。「吹けよ風、呼べよ嵐」は、広がりのあるRoger Watersのベースの反復とフェードイン・フェードアウトを繰り返すRick Wrightのオルガンを核とする前半、そしてDave Gilmourのヘヴィーなギターが加わる中盤から一瞬の静寂を経て、Nick Masonのハード・ロック・ドラムが加わる後半から成る名曲。一方の「エコーズ」は23分を超える大曲であり、現在多くの音楽ファンがPINK FLOYD「らしさ」と受け止める音楽的な振る舞いが確立された重要な楽曲です。

-

-

PINK FLOYD / OBSCURED BY CLOUDS

『狂気』のレコーディングを中断して映画『ラ・ヴァレ』用に制作された72年作品、サントラながら最盛期を感じさせる佳曲が満載の一枚

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1972年に発表された『雲の影』は、バーベット・シュローダー監督作品「ラ・ヴァレ」のサウンドトラックとして発表されました。なお、69年作『モア』も、同じくバーベット・シュローダー監督作品「モア」のサウンドトラックでした。『おせっかい』と『狂気』という傑作の間に挟まれ、さらにサウンドトラック・アルバムということで影の薄い印象も持たれがちな作品ですが、大傑作『狂気』と同時期に制作された本作のクオリティーが低いはずがありません。制作はパリのシャトー・ド・デルヴィーユで行われ、わずか2週間ほどで完了。PINK FLOYDのオリジナル・アルバムに見られるような張り詰めた緊張感こそ見られないながらも、初期の彼らを思い起こさせる、サイケデリックな質感を漂わせた耳馴染みの良いヴォーカル曲、インストゥルメンタル曲が収められています。

-

PINK FLOYD / DARK SIDE OF THE MOON

73年発表、ロックの歴史に燦然と輝く世紀の名盤!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1973年に発表された『狂気』は、“人間の内面に潜む狂気”をテーマに制作されたPINK FLOYDの代表作のひとつ。このクラスの名盤ともなれば、もはやプログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルに限定する必要すらありません。本作は、世界で最も売れた音楽アルバム(推定5000万枚以上)のひとつであり、ビルボード・チャートに741週(15年)連続チャート・イン、さらに発売から2年を経過したアルバムのみを扱うカタログ・チャートに至っては1630週(30年)以上チャート・インするというギネス記録を打ち立てた大傑作です。あえてプログレッシヴ・ロックの側面から指摘するならば、本作は「コンセプト・アルバム」という表現方法を象徴するアルバムだということでしょう。本作の成功によって、コンセプトの中核を担ったベーシストRoger Watersのグループ内での発言権が増し、次作以降のPINK FLOYDにも大きな影響をもたらすことになります。ロック・ミュージックの歴史に燦然と輝く名盤であり、当然ながらプログレッシヴ・ロックを語る上で外すことはできない作品です。

-

デジタル・リマスター、定価2427+税

盤質:傷あり

状態:不良

帯有

カビあり、ウォーターダメージ(ジャケ・解説の一部ページがくっついています)あり、若干破れあり

-

ペーパーケース仕様、デジタル・リマスター、ブックレット・解説・歌詞対訳付き仕様、定価2476+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

デジタル・リマスター

盤質:無傷/小傷

状態:良好

ケースツメ跡あり、若干スレあり

-

-

PINK FLOYD / WISH YOU WERE HERE

前作『狂気』にも劣らぬ内容を誇る75年リリースの傑作

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1973年発表の『狂気』の大ヒットを経て、PINK FLOYDは日用品を使った前衛音楽「Household Objects」を企画。しかし、これは実際にレコーディングも行われていましたが、途中で頓挫しました。そして、1975年に発表された『炎〜あなたがここにいてほしい』は、全米および全英1位を獲得した前作『狂気』と並ぶPINK FLOYDの代表作のひとつとなりました。最大の聴きどころは、アルバム冒頭と最後に収められた9つのパートから成る「クレイジー・ダイアモンド」でしょう。この大曲は、(Roger Waters自身は否定しているものの)早くにグループを離脱することになってしまったSyd Barrettに捧げられた楽曲だと言われています。さらに、79年にリリースされる傑作『ザ・ウォール』につながるテーマが登場する「ようこそマシーンへ」、プログレ・フォーク・ミュージシャンRoy Harperをゲスト・ヴォーカリストに迎えた「葉巻はいかが」、そしてRoger WatersとDavid Gilmourが揃って「グループの最高の楽曲のひとつ」と胸を張る「あなたがここにいてほしい」が収められています。『狂気』に続き、本作も間違いなく名盤です。

-

廃盤希少!SPECIAL LIMITED EDITION、デジパック仕様(トールサイズ)、SACD/CDハイブリッド、ポストカード6枚付き仕様

盤質:傷あり

状態:良好

若干黄ばみあり

-

PINK FLOYD / ANIMALS

社会に生きる人々を動物になぞらえたコンセプト作、77年作10th

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1977年に発表された『アニマルズ』は、ビジネスマンを「犬」、資本家を「豚」、平凡な労働者を「羊」に喩えた社会風刺的なコンセプト・アルバムとなっており、アートワークを担当したヒプノシスは、バタシー発電所上空に巨大な豚の風船を飛ばし本作のカバーアートを撮影しました。本作は、アルバムのプロローグ「翼を持った豚(パート1)」とエピローグ「翼を持った豚(パート2)」という小品に、『ドッグ』、『ピッグス(三種類のタイプ)』、『シープ』の3曲が挟まれる構成となっており、そのうち『ドッグ』と『シープ』は、前作『炎〜あなたがここにいてほしい』への収録が見送られた楽曲をベースに改変。Roger Watersが新たに、アルバムの核となる『ピッグス(三種類のタイプ)』を作曲しています。これまでの音楽性に比べると、そのコンセプトの影響もあってか非常にアグレッシブに迫るロック・サウンドが収められていることがポイントとなる名盤です。

-

PINK FLOYD / THE WALL

ロジャー・ウォーターズの内面世界が色濃く反映された79年作、世界一売れた2枚組アルバム!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1979年に発表された大作『The Wall』は「全世界で最も売れた(3000万枚以上)2枚組のアルバム」であり、『狂気』や『炎〜あなたがここにいてほしい』と並ぶ、グループの代表作のひとつ。その内容は、バンドの実権を掌握したRoger Watersの思想が強く表れたロック・オペラ。Roger WatersとSyd Barrettの姿が投影されていると言われるロック・スター「ピンク」を主人公に、彼が人生の中で経験してきた教育に対する違和感や社会の中での疎外感を「壁」に見立て、各曲が切れ目なく進行していきます。本作を引っ提げて行われたツアーでは、ステージと客席の間に実際に「壁」を構築し、大きな話題となりました。2010年代に入って以降も、例えばRoger Watersによる大規模な再現ツアーが行われていることからも、PINK FLOYDのディスコグラフィーの中での本作の重要度が分かるでしょう。シングル・カットされ全米・全英1位を獲得した「アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール (パート2) 」や、コンサートの定番曲「コンフォタブリー・ナム」といった名曲も収められた、ロック・ミュージックの歴史上類を見ない傑作です。

-

James Guthrieによる新規デジタル・リマスター、Storm Thorgersonがブックレットを監修した2011年リイシュー、ペーパーケース仕様、2枚組

盤質:傷あり

状態:良好

若干ホチキス錆あり、若干破れあり

-

-

PINK FLOYD / FINAL CUT

ウォーターズ在籍時代の最終作にして最大の問題作と云われる83年作、ウォーターズのソロ的色彩が強い一枚

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1983年に発表された『ファイナル・カット』は、前作『The Wall』制作時にRick Wrightがグループを解雇(その後のツアーにはサポート・メンバーとして参加)されたため、69年作『モア』から続いた鉄壁の布陣が崩壊。Roger Waters、Dave Gilmour、Nick Masonの3名にナショナル・フィルハーモニック・オーケストラをはじめとするゲスト・ミュージシャンを迎え制作されました。本作もまた『The Wall』と同様、Roger Watersの私的な色合いが強く出た作品であり、反戦や政治批判を非常に重苦しいサウンドに乗せて表現。ブックレットには第二次世界大戦中にイタリアで戦死した父親の名前がクレジットされています。本作でRoger WatersはDave Gilmour、Nick Masonとの確執をより強固なものとしてしまい、85年にグループを脱退。本作がRoger Watersにとって、PINK FLOYD名義のラスト・アルバムとなりました。

-

-

PINK FLOYD / A MOMENTARY LAPSE OF REASON

新生フロイドの第1弾となった87年作

-

PINK FLOYD / DELICATE SOUND OF THUNDER

88年のNY公演を収録、代表曲多数の傑作ライヴ・アルバム

-

2枚組、定価3945+税

盤質:全面に多数傷

状態:並

帯有

全面複数キズあり、カビあり、ブックレットに折れ、帯ミシン目に沿って切り離し・いたみあり

-

-

-

PINK FLOYD / PULSE: IN CONCERT (CD)

94年「対(TSUI)」ツアーの音源を収めたライヴ・アルバム、全24曲

94年の「対(TSUI)」ツアーの模様を収めたライヴ・アルバム。アメリカ、ヨーロッパを回る77都市、110回の公演で300万人以上を動員したツアーは「史上最大の光と音のスペクタクルショー」として今や伝説として語り継がれるツアーとなった。荘厳なピンクフロイドの音世界とともに、史上最大のステージセット、複雑怪奇な映像を写し出す大円形スクリーン、目が痛くなるほどの光の洪水(ヴァリライトが生き物のように動き回り、レーザー光線が会場中を照らし出す)、牙の生えたブタが宙を舞い、巨大ミラーボールが光を放ち、これでもかと言わんばかりの花火の嵐・・・。まさに「美」としかいいようのない、それまでのコンサートの定義を大きく変えるものであった。今作の目玉はなんといっても「狂気」全曲再演収録。75年の最後の演奏以来19年振りに94年7月のデトロイト公演で復活。ここに収録されているのは、8月ドイツ、9月イタリア、10月ロンドンのライヴより。1-(2)の「天の支配」はUS公演ではオープニング・ナンバーだったのだが、誰もが度肝を抜かれたシド・バレット在籍時の1stアルバムからの曲。

-

盤質:傷あり

状態:良好

若干圧痕あり

-

-

STACKRIDGEの在庫

-

STACKRIDGE / STACKRIDGE

英国田園ポップの名作!71年デビュー作

イギリスのアコースティック系プログレッシブ・ロックグループであり、後にKORGISを結成するJames Warren、Andy Davisを擁したバンドの71年作。その内容はTHE BEATLES路線のポップなメロディーが魅力なフォーク・ロック風の作品であり、アコースティック・ギターの優しげな調べが非常に印象的な名盤です。加えてヴァイオリンやフルートを用いたファンタジックなアプローチはブリティッシュ然とした叙情と気品を描いており、フォーキーなポップ・サウンドの中にプログレッシブ・ロック的な味わいを溶け込ませています。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、定価2039+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

紙ジャケに圧痕あり、帯中央部分に色褪せあり

-

-

STACKRIDGE / MAN IN THE BOWLER HAT

70年代ブリティッシュ・ポップを代表する傑作、74年3rd、ジョージ・マーティン・プロデュース!

英国田園ポップの名グループ。73年作の傑作3rdアルバム。なんとあのジョージ・マーティンがプロデュースを担当。美しいストリングスとビートリッシュなアレンジにより、彼らの魅力である美しいメロディが瑞々しく響いています。特筆すべきは、James Warren以外のメンバーのソングライターとしての飛躍。Andy Davisによるビートリッシュな心躍る「Fundamentally Yours」、Mutter Slaterによる優美なバラード「To The Sun And Moon」など、一度聴いただけですぐに名曲と分かる優れた楽曲を提供しています。James Warrenも勿論だまっちゃいません。うっとりするほどに流麗な「Humiliation」、BADFINGERのようにキャッチーな「Dangerous Bacon」など、相変わらずのメロディ・メイカーぶり。70年代ブリティッシュ・ポップを代表する傑作です。

-

STACKRIDGE / MR.MICK

グリーンスレイドを脱退したデイヴ・ローソンが加入、76年ラスト・アルバム

ロケット・レコードでの2作目にしてグループ最後の作品となった76年作。元サムライ、グリーンスレイドのデイヴ・ローソンを新メンバーに向かえ、寂しい老後生活を送るミスター・ミックの日常を独特の視点で描いたコンセプチュアルな作品。プログレッシヴな魅力に溢れた本作をグループの最高傑作に推す人も多い名盤の誉れ高い一枚。

-

-

HONEYMOON SUITEの在庫

SWEETの在庫

-

SWEET / LEVEL HEADED

英グラム・ハード、センシティブで美しいヴォーカル&メロディが光る78年リリースの名作

グラム・ロックとしてデビューしたグループですが、78年リリースの本作は、邦題『甘い罠』がピタリとはまるスウィート&メロウなポップ・ロックを聴かせています。センシティブで美しいヴォーカル&メロディ、キャッチーなハーモニー、胸を打つドラマティックな展開が見事で、特にヒットした「Love Is Like Oxygen」、名バラード「Fountain」は名曲。

-

SWEET / CUT ABOVE THE REST

英グラム・ハードの名バンド、79年作

泣きのツインリード〜80’sの香り強いシンセが印象的な「DISCOPHONY」は彼らのファンならずとも必聴の一曲。

-

SWEET / WATERS EDGE

80年作

冒頭「SIXTIES MAN」からELOを彷彿とさせるスペイシーなシンセ全開ですが、随所にハードなギターは健在グラム出身ゆえか、単なる産業ロックの域に留まらない分厚く艶っぽいハーモニーも聴き所です。

-

盤質:全面に多数傷

状態:良好

-

MOODY BLUESの在庫

-

-

-

-

MOODY BLUES / DAYS OF FUTURE PASSED

67年発表、オーケストラやメロトロンが彩る一大コンセプト・アルバム、世界的なヒットとなった代表曲「サテンの夜」収録

活動開始は64年までさかのぼりビート系グループとしてデビュー、シングル・ヒットに恵まれながらも徐々に作風が変化し、プログレッシブ・ロックへのアプローチを開始。後に全盛を築くこととなるプログレッシブ・ロックバンドがデビューすらしていない時期からオーケストラとの競演や実験性に富んだ作品を生み出し、黎明期を作り上げたイギリスのバンドの67年2nd。本作で彼らは70年代を待つことなく、オーケストラとの競演を果たし、1日の時間軸を音楽で表現する、というコンセプト性の高いトータルアルバムを作り上げてしまいました。名曲の誉れ高い「サテンの夜」を収録した彼らの代表作の1つです。

-

MOODY BLUES / ON THE THRESHOLD OF A DREAM

全英/全米で1位を獲得した69年作

69年作3rd。

-

紙ジャケット仕様、97年デジタル・リマスター、定価2039+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

紙ジャケに側面部に色褪せあり、スレあり

-

-

MOODY BLUES / TO OUR CHILDREN’S CHILDREN’S CHILDREN

バンド運営のレーベルTHRESHOLDからの第一弾リリース、69年作

自ら設立したレーベル「スレッショルド」からリリースした記念すべきアルバム。全英チャートで2位を獲得。不動の五人のメンバーによる美しいメロディと完成されたサウンドは、プログレッシヴ・ロック・グループの台頭に大きな栄光を及ぼした。1969年作。

-

SHM-CD、ボーナス・トラック5曲、マスター2006年、定価1800

盤質:無傷/小傷

状態:並

帯有

ケースツメ跡あり、帯はケースに貼ってあります、帯に折れあり、ケースにスレあり

-

-

MOODY BLUES / EVERY GOOD BOY DESERVES FAVOUR

最古のプログレ・バンドとされる英国の名グループ、全米2位/全英1位を獲得した文句なしの代表作71年6th!

活動開始は64年までさかのぼりビート系グループとしてデビュー、シングル・ヒットに恵まれながらも徐々に作風が変化し、プログレッシブ・ロックへのアプローチを開始。後に全盛を築くこととなるプログレッシブ・ロックバンドがデビューすらしていない時期からオーケストラとの競演や実験性に富んだ作品を生み出し、黎明期を作り上げたイギリスのバンドの71年6th。効果音を使った1曲目から名曲「ストーリー・イン・ユア・アイズ」へとなだれ込むと、ジャケットのようなファンタジックな英国ロマンが広がります。Justin Haywardの甘くジェントリーな歌声にスケールの大きなメロトロンが絶妙に絡み合い、シンフォニックな彩りも絶品。プログレッシブ・ロックのアイコンに恵まれた作品です。

-

MOODY BLUES / SEVENTH SOJOURN

絶頂期にリリースされた、前作『童夢』と並ぶ最高傑作、72年リリース

活動開始は64年までさかのぼりビート系グループとしてデビュー、シングル・ヒットに恵まれながらも徐々に作風が変化し、プログレッシブ・ロックへのアプローチを開始。後に全盛を築くこととなるプログレッシブ・ロックバンドがデビューすらしていない時期からオーケストラとの競演や実験性に富んだ作品を生み出し、黎明期を作り上げたイギリスのバンドの72年7th。もはやプログレッシブ・ロックの全盛を待たずに円熟の域にすら達してしまった作品であり一聴して前作よりも平坦な印象を持ちますが、緻密に練られたアレンジと、ポップさに磨きがかかった珠玉のメロディーが溢れています。過去の作品には無かったカットアウトでアルバムは締めくくられ、メンバーはそれぞれのソロ活動へと移行。THE MOODY BLUESはしばらくの間休眠することとなります。

-

-

MOODY BLUES / LONG DISTANCE VOYAGER

マイク・ピンダーに代わるkey奏者に元YESのパトリック・モラーツを迎えた81年作、ELOにも迫るクラシカル・ポップ・ロック名盤

-

MOODY BLUES / PRESENT

最古のプログレ・バンドとされる英国の名グループ、83年作

-

廃盤、紙ジャケット仕様、SHM-CD、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック2曲、インサート入り、定価2667+税

盤質:傷あり

状態:

帯有

帯中央部分に色褪せあり、若干黄ばみあり、その他は状態良好です

-

-

-

-

-

FACESの在庫

-

-

-

FACES / A NOD IS AS GOOD AS WINK…TO A BLIND HOESE

71年作3rd

スティーヴ・マリオットが抜けたスモール・フェイセスに、ジェフ・ベック・グループからロッド・スチュワートとロン・ウッドが加わりフェイセズが誕生。彼らの最高傑作との声高いのが71年リリースの本作3rdです。フェイセズの真骨頂と言える酔いどれロックの佳曲ぞろいですが、中でも特筆なのが代表曲の「Stay With Me 」。ファズの効いたエレキが軽快にリフを刻むオープニングから、力強く響くドラムを合図に、太いベースとスライド・ギターが雪崩れ込み、軽快なピアノも重なって、フェイセズにしか出せない酔いどれグルーヴで突っ走ります。ロッドのソウルフルなヴォーカルもテンションみなぎっていてグッとくるし、「Guitar!」のシャウトに応えるように入ってくるロンのギターソロがまたカッコいい!ラストへ向けて上りつめる演奏はまるでライブの熱気と興奮。とことんグルーヴィーで愉快な酔いどれロック名盤です。

-

紙ジャケット仕様、10年デジタル・リマスター、内袋・ポスター付仕様、定価2667+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

紙ジャケに若干色褪せあり、帯に折れあり

-

-

-

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!