「音楽歳時記」 第九十三回 10月27日 テディベアの日 文・深民淳

10月27日は「テディベアの日」なんだそうです。名前の由来がルーズベルト大統領に由来することは知っていましたが、エピソード自体は知らなかったので調べてみました。

ドイツのメーカーでテディベアって言えばここってくらい有名なシュタイフの日本公式ホームページによればこういう話なんだそうです。

テディベアの名前の由来は、第26代アメリカ合衆国大統領セオドア・ルーズベルトの有名なエピーソードから生まれました。1902年の秋、ルーズベルト大統領は趣味である熊狩りに出掛け、瀕死のクマに出くわしました。しかし大統領は「瀕死の熊を撃つのはスポーツマン精神に反する」として、その熊を撃ちませんでした。

このことがワシントンポスト紙に掲載され、それを見たお菓子屋さんが、一体の熊のぬいぐるみを作りました。そのぬいぐるみには、セオドア・ルーズベルトのニックネーム”テディ”をもらって”テディベア” と名付けたのがはじまりと言われています。

なるほどねぇ。シュタイフのテディベア、うちにもいます。娘が生まれた時、奥さんの姉が贈ってくれたがっしりした子でドイツっぽい名前で正確には何て読むのか分からないのですがブラマーちゃんと呼んでいます。娘が小さかった時に座っていた小さな白い籐の椅子に座れせていますが、ほぼ毎朝、お騒がせ犬のボンゾくんに引きずり下ろされています。

シュタイフのテディベアはどれもかなり高く手軽に手を出せるようなものではないんですが、GRATEFUL DEADのデッドベアーは、バンド自体好きなのもあり値段も手頃だったので結構本気で集めました。リキッド・ブルー社が出していたビーンベアー・シリーズです。90年代から2000年代のはじめ頃までシリーズでいうと12あたりまでは大人買いしていました。

7インチの小ぶりなやつで、輸入雑貨取り扱うショップとかはこぞって輸入していたので見たことあるんじゃないかと思います。現在は復刻版が出ており大体どこでも2000円くらいで出しているみたいですが、オリジナルの7インチ・ビーンベアーは状態が良いと結構な値段するみたいです。

リキッド・ブルー社は製造を工賃が安い東南アジアとかに依頼していたこともあり、製造管理・品質管理が結構アバウトだったようで様々なエラー・ヴァージョンや縫い方の違いなどが発生し、コレクターは情報集めに苦労していました。

また息の長いシリーズだったので様々なマイナー・チェンジもありました。パッと思い出せるところでは、7インチ・ビーンベアー・シリーズはそれぞれに名前がついており、途中までは主にGRATEFUL DEADの楽曲由来のものが多く、それぞれベアーの名前が表、裏に名前の由来となった公演エピソードなどが印刷された厚紙のカードを首からぶら下げているのですが、シリーズ1の頃はカードが小さめだったのですが、途中からおそらくパチモノが横行したちゃったんでしょうね、横長に大きくなり、リキッド・ブルー社のロゴがレーザー印刷されるようになりました。写真を見てもらうとわかると思いますがこのように大きさが変わったのと、首から下げるゴムを通すパンチ穴の位置を合わせると文字位置が反対になったのがわかると思います。

また、初期のシリーズに多いのですが、口の上方の左右に縦に1cm弱の縫い取りがある通称「口縫い」というのが存在します。急に需要が伸びたせいもあり、いくつかの下請けに分けて製造発注したため、ごく少数マニュアル通りの製造をしなかった業者が出たせいかと思いますが、これがレアクマとして高値で取引されたりしていました。口縫いベアーうちにもいるのですが、レアクマはジップロックに入れてしまい込んでしまったので出すのが困難で写真見せられません。すいませんです。

またビーンベアー・シリーズはこの口開けて笑っているかのような表情がなんともいい感じなのですが途中から舌ベロ付きが標準仕様に変更になりました。気に入っている子たちの写真を付けておきますが舌がないのが初期シリーズ、舌があるのが後期というか途中からのシリーズになります。豹柄の子はデライラという名で1977年発表の『Terrapin Station』収録曲「Samson & Delilah」に由来しており、当然サムソンもいます。こちらは虎柄でした。デライラは当時、浜崎あゆみさんが気に入っていたといたこともあり、その筋のファンにも売れたので、品薄状態になり初期の有名な入手困難ベアーとなっていました。

次の写真は、当時、ビーンベアー・ファンの間で当時、変なニックネームつけるのが流行ってまして、この2体はピンク色系で可愛いということで女の子人気も高かったのですが、アホなビーンベアー・ファンはこのベアーたちが発売された頃のトレンディ・ドラマの人気女優にあやかり左のフーリッシュ・ハート(ピンクの子)とラヴライト(白地ベースの子)はビーンベアー界の松嶋菜々子、松たか子と呼ばれておりました。時代を感じさせるバカ話ですね。

リキッド・ブルー社はビーンベアー・シリーズが大ヒットしたものですから、更なる金儲けを目指し、通常のネームタグ・カードの他にバンドがツアーする時に作るバックステージ・パス風のラミネート・カードを付けたリミテッド・エディション・シリーズも発売。圧倒的に人気があったのは白い子、ケイシー・ジョーンズと黒い子、ブラック・ピーターでしたが、僕はスタジオ録音作としては1980年発表の『Go To Heaven』以来となった1987年発表の『In The Dark』からのヒット曲「Touch Of Grey」に由来する青いクマ、タッチ・オブ・グレイが気にっています。なんてことないんだけど、曲名にちなみ片方の耳がグレイなのが何故か良いんですね。

そしてビーンベアーの中で一番高いのはこれなんじゃないかと思う子をご紹介。GRATEFUL DEAD関連の名前でなくビーンベアーを製造していたリキッド・ブルー社の名前を冠したリキッド・ブルー。限定300体で個体数が少ないこともあるのですが、これ、非売品でビーンベアーのヒットを記念して製造され、社員と関係者に配布されたものらしく「なんだよ、ボーナスくれんのかと思ったらクマかよ」ってことで転売する人が多かったため市場に出たのですが、出ると即、買い手が付くものだから値段がドンドン上がり一時は一体20万円超えなんて時期もあったらしいです。柄はなんだかいけてない田舎のモーテルのカーテンみたいなんですけど、高いんですね。

最後は僕のパーソナル・ベスト3体をご紹介。プーさんみたいな黄色の子がジャック・ストロー、サーモンピンクの子がシュガリー、緑の子がリューベンです。ジャック・ストローとシュガリーはシリーズ1、リューベンはシリーズ3だったかな?(リキッド・ブルー社のカタログどこにしまったかわからなくなり記憶が曖昧ですいません)というわけで以上クマ祭りでした。

さてデッドベアーの話だったので、その親玉の話へ。僕の生涯たった一回のDEAD体験は1990年の丁度今頃、ニューヨーク、マディソン・スクエア・ガーデン公演でした。

まだ雑誌編集者だった時代で、シーダーラピッズなる街へPOISONの取材に行くためニューヨークで一泊って日にDEADがMSGでやっているということで現地のカメラマンの知り合いらとチケットがあるわけないけどマディソン周り凄いことになっているらしいから見に行ってみようって話になりまして。

凄かったです。MSGは何度も行きましたが、この時が一番カオスでした。まず会場の周りをぐるりと騎馬警官が取り囲んでいて、会場周りの道にはバンド追っかけの代名詞とも言えるDEADHEADの皆さんの今時こんなWOODSTOCKの映画で見たようなカラフルなペインテッド・ワゴン滅多にないよね、が鈴なりで日本人ビックリ。ついでにこの人たち一体どこから湧いてきたといった感じのマンハッタンにはおよそ不似合いなヒッピーさんたちを大量に目撃。涙目で「チケット売ってくれぇ〜」懇願する人多数。いやぁ、想像以上の凄い世界だね、なんて話していたら、60年代からタイムマシーンでやって来たみたいな人が近づいてきて、僕たち3人に「あのさ、チケット3枚あるよ。本物だよ。でも問題があってね。昨日チケットなんだよ、ほら」知り合いのカメラマン氏が手にとって確認するとチケットはどうやらホンモノでも日付は確かに昨日のショウのもの。「このチケットで入れるか入れないかは賭けなんだけど、買わない?」そんなわけで大枚叩いて昨日のチケットを買って、入り口へ行っておっかなびっくりチケット差し出すとスンナリと入れちゃったわけです。

ライヴは今も強烈な印象として記憶に残っています。音楽が素晴らしいとかそういうレベルではなく、こりゃ一体なんだ?の世界。よくバンドの演奏で会場の一体感が!みたいな話がありますが、僕が観たDEADのショウはなんか違う世界でした。

会場の6割くらいは席についているんだけど残りの連中は演奏に関係なくあっちこっちフラフラと歩き回り、通路には「あぁ、これが噂に聞いたSpinnerなんだ」って女性たちが多数。あっちでもこっちでもまだ若そうなのも、完全おばちゃんなのもみんな長いスカートひらひらさせながらクルクル回っているし、ビール買いにけばおじさん達が酒類販売エリアのゴミ箱となった一体ステンレスのテーブルカウンターを囲みライヴの音楽BGMにしてゲラゲラ笑いながら大声で話し込んでいたり、もうバラバラ。

60年代からアメリカン・ロックの巨大なシンボルとして存在してきたバンドが作り出すヘニャヘニャなライヴの世界は衝撃的でしたね。

まぁ、そんな適当な雰囲気なんで僕たちは空いている席に座って観ていたのですが、ピアノの人が前からあんなブルース・ホーンズビーみたいな人だったっけ?という話になりまさかそりゃないだろうと言っていたら、本当にブルース・ホーンズビーで、ブレント・ミッドランドの急死を受け、この年の9月からピアノとアコーディオンを担当していたのだそうです。

GRATEFUL DEADは現在50周年記念企画が進行中で順番にアニバーサリー・エディションが発売され、今は『Europe ’72』の50thアニバーサリー盤が出ていますが、順番通りに行けば次に来るはずの『Wake Of The Flood』に期待しています。この後の『From The Mars Hotel』や『Blues For Allah』はSACDも出ているのにこの『Wake Of The Flood』なんか結構前にライノーのリパッケージ盤が出たきりになっており、いつもすっ飛ばされている感じがしちゃうわけですよ。

僕はあんまり世間の評価気にしない方なので、このアルバムがどう評価されているかはあんまりちゃんと読んだことがないんですが、個人的にはレイドバック・ブームの出発点みたいな雰囲気を持っているところが気に入っています。

オープニングのオーセンティック・アメリカン・ロックの極地みたいなヘニャヘニャ・サウンドに思わず肩こりも治る「Mississippi Half-Step Uptown Toodeloo」のフィドルも入ったサウンドの心地よさ、隙間だらけの名バラード「Stella Blue」の狙ったわけではないのだけれども隙間の多さが図らずも醸し出しちゃった寂寥感にしんみりし、いつも一歩後ろの人ボブ・ウィアーの才能が光る緩く始まりエモーショナルなロック・トラックへ展開していく「Weather Report Suite: Prelude / Part I / Part II [Let It Grow]」の懐の深さに膝を打ち、そして何よりもライヴ・アーカイヴ・シリーズでも数多くの名演を残した名曲「Eyes Of The World」のスタジオ・ヴァージョンはこのアルバムに収録されているわけですから悪かろうはずがない。アニヴァーサリー・エディションも楽しみなんですが、長い間放ったらかしにされている現行CDも決して質が悪いわけではありません。何と言ってもこの時期はGRATEFUL DEADが音質追求に命をかけていた時代ですから。マスター・テープ自体がしっかりしています。

Mississippi Half-Step Uptown Toodeloo

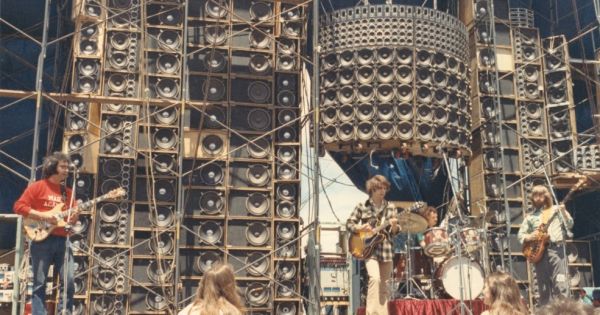

どのくらい音質追求に掛けていたかはこのアルバム発表以降に始まるツアーのライヴ写真を見ればわかります。見たことありませんか? GRATEFUL DEADのライヴ・ステージの後ろ全面がスピーカーの壁になっている写真。各楽器をまとめないで個別に音出ししようと試みたとんでもないツアーをやっていた時期に作られたのがこの『Wake Of The Flood』だったわけです。

秋も深まり、静かに読書と音楽を楽しみたいと思っても、仕事山積み・トラブル・エヴリデイで全然余裕なし。最新の頭痛の種はキング・クリムゾンのドキュメンタリー映画『In The Court Of The Crimson King: King Crimson At 50』のブルーレイ国内プレスを作るか、作らないか問題。ブルーレイの製造費が半端なく高い。国内プレスのためのオーサリング費用、プレス用マスター製作で軽く100万円を突破。これにプレスコストが1枚あたり325円(税抜)と来たもんだ。本当の話、キング・クリムゾンの作品で国内プレス盤が最後に2000枚超えたのは『ライヴ・イン・メキシコ』が最後。それ以降は1000枚台でしかも年々出荷数は減少中。海外のデラックス・ヴァージョンの価格は2BD、2DVD+4CDで販売価格が65ポンドなんだけど、これ国内生産すると軽く2万円超え。これじゃ売れないし、BD版とDVD版分けさせてくれと申請して通ったのは良いけど、BDの鬼のような制作費から、2BD+4SHM-CD仕様でこれ以上は誰も買いたいと思わないと考える限界値¥17000で設定しディスク代、パッケージ代、DGMへの印税支払い、JASRACへの楽曲使用料支払い等の原価、販売手数料、返品引当金を引いていったら残った金額、すなわちうちの収入はなんと残りたったの¥150。収入が1ドル。結局忸怩たるものがあるけど、昨今の市況考えるとこれしかないと思うプランBを発動する羽目に・・・。

最終的な仕様は今度の日曜にブログで発表しますが、もうガックリ状態。とても読書の秋、芸術の秋とはいかないカサカサに乾き切った状態(それじゃ、三体人だよな)。

というわけで心身ともに健康であったならこれを聴いていたかもしれないというものをいくつか挙げておきましょうかね。早くそういう日が来ることを祈ります。

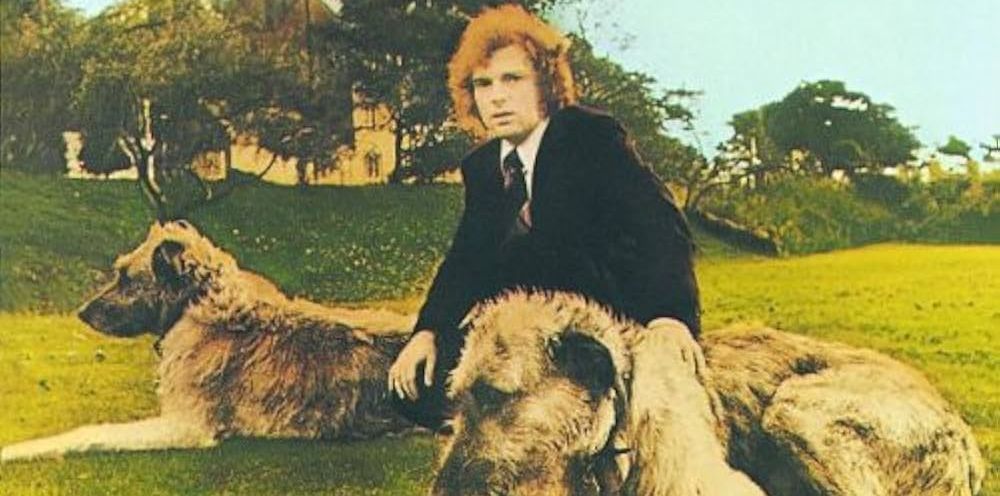

まずはZOMBIESのヴォーカリスト、コリン・ブランストーン1971年発表のソロ第1作『One Year』の50周年記念エディション。『One Year』自体、言わずもがなの鉄板の名盤。ポップでクラシカルで、フォーキーで早すぎたAORでもう極上柔らか音楽の究極みたいな作品。これだけでも聴く価値ありなわけですが、なんだか1枚ものなのに販売価格が妙に高いながら曲数の多い50周年記念エディションは更にお薦め。『One Year』に通称『That Same Year』と呼ばれる14曲のデモ、アウトテイクス集ついているんだけどこれが秀逸!デモやアウトテイクスなのでサウンドは地味、しかし地味は地味でもこれは滋味。ほとんどがピアノとギターによるいかにもデモっぽい作りなんだけど、もうこれで完成で良いじゃんってくらい練れた出来。あんまり音量上げずにBGMレベルよりちょっと上くらいのヴォリュームで聴くと効果てきめん。部屋ごと1971年のイギリスにタイムスリップしちゃう感覚。非トラッド系の英国フォーク好き、バロック、クラシカル・ポップが好物の方には特に推奨。いやぁ、至福の時間だねぇ(元気ならな!)

Caroline Goodbye(That Same Year)

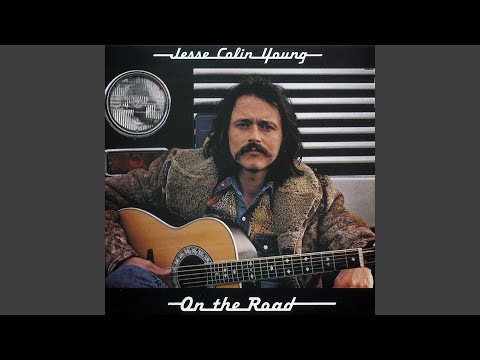

続きましてアメリカに飛びましてジェシ・コリン・ヤングのライヴ・アルバム1976年作『On The Road』高校時代好きだった女の子とSUPERTRAMPの中野サンプラザ、マチネー公演観に行った帰りに買ったんだなぁ。よくそんなこと覚えているなぁ。バカだなぁ。で、ジェシ・コリン・ヤングは確か大学1年の時ですから1977年秋に早稲田大学大隈講堂で観ました。フォーク、ブルース基調にジャズ、ボサノヴァのテイストを盛り込んだ気持ちよく時間が流れるメロー・サウンド。この傾向はTHE YOUNGBLOODS時代の2枚のライヴ・アルバム『Rock Festival』(1970年)、『Ride The Wind』(1971年)から不変なんだけれども、『On The Road』の頃になるとバンドがうまくなっていてますスムーズ感が増し増し。THE YOUNGBLOODSライヴのちょっと危なっかしいメロー・グルーヴも捨てがたい魅力がありますが、何も考えず音楽に身をまかせるならこっちかな。

これを選んだ理由は中古で出にくいジェシ・コリン・ヤングのカタログの中でも比較的入手しやすいから。『Song For Juli』、『Light Shine』、『Songbird』あたりは最近中古盤店で見たことないもの。フルートやサックスが気持ち良く絡んでくるメロー系フォーク・ロックなんだけど、60年代のブルース、ビート系を第一線で通過してきたアーティストだけあって、ただ気持ち良いだけでは終わらないところが、スパイス効いていて良いんです。

Peace Song

コリン・ブランストーンからコリンつながりでジェシ・コリン・ヤングに行きましたので今度はJesseの最後のeを取ってジェス・ローデンどうでしょう? 英国ヴォーカリストとしては重鎮クラス。THE ALAN BOWN SET 、BRONCOなど英国ロック・ファンにはお馴染みのバンドのヴォーカリストでしたし、キーフ・ハートレーの『Lancashine Hustler』にも参加してますよね。

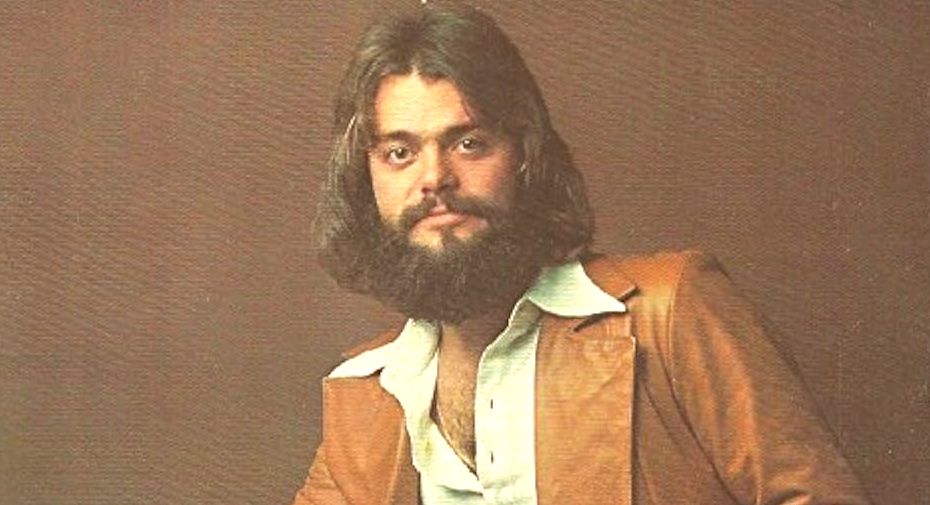

アルバムとしては秋向きメロー、AOR路線、時代の波に乗り乗っかったけど、ヴォーカリストしての資質がハンパなかったため、やぶ蛇AORにならず今聴いても適温の風呂にゆったり浸かっているような心地良さが満喫できる『The Player Not The Game』(1977年)、AORマニア必携の名作『Stonechaser』(これの紙ジャケット盤高いよねぇ、最近)も良いのですがここはソロ第1作『Jess Roden』をピックアップ。このアルバムの直前にはTHE DOORSのジョン・デンズモア、ロビー・クルーガーとTHE BUTTS BANDをやってました。

1974年ってオイルショックの年で、ツアーさせるとガソリンと電気代が高くつく大きめロック・バンドより、小回りが利くアーティストが重宝がられた時代。客の方もホールやアリーナのコンサートはチケットが高くて物価高の折には回数減らさなければやっていけない、頼みの給料は上がらない。でもエンタメ欲しいから近場のパブやクラブに繰り出せば、勢いのある小僧のバンドや味わい深いベテラン勢がキッチリ演奏していて、「ていうか、こういうのも良くねぇ?」みたいになったのがパブ・ロックやKOKOMOとかに代表されるファンキー系隆盛の燃料となり、やがて火柱が上がってパンク・ロック登場となる次第。

ジェス・ローデンなんかは当時のレコード会社にしてみりゃMost Likelyな世界。大化けは期待できなくても、維持費は安めで回転率も悪くない。てな状況を背景にしてソロ第一弾発表となりました。サウンド的には直前のTHE BUTTS BAND披露したオーガニック・ファンキー路線にR&Bの出汁効かせて、ポップな隠し味も絶妙なサウンドを完成させます。この時点ではまだちょっとイナタイけれども『The Player Not The Game』や『Stonechaser』に繋がる道筋もちゃんと作ってある点が絶妙。

I’m On Your Side

これ聴いてもっとディープに行きたきゃセカンドライン・ファンクの大名盤ロバート・パーマー『Sneakin’ Sally Through The Alley』方面、軽く流して静かに過ごしたければイアン・マシューズの『Stealin’ Home』あたりって選択肢もある。秋の夜長のヴォーカル・コネクションは楽しそうだなぁ、と思いつつも、今それどころじゃないんだよねというのが腹立たしい2022年10月20日午後7時47分でありました。

「音楽歳時記」バックナンバーはコチラ!

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!