「音楽歳時記」 第七十二回 2月22日 猫の日 文・深民淳

明けましておめでとうございます、という時期なのですが世界は荒れています。年明け早々、大丈夫か?アメリカだし、コロナ禍は厳しい局面を迎えています。困ったもんだ・・・。

さて、歳時記は前倒しなので2月の話になります。2月22日は猫の日だそうです。1987年にペットフード工業会が全国の愛猫家から公募し、猫の日制定委員会がこの日に決めたそうです。2・22でニャン・ニャン・ニャンという語呂合わせ担っているそうです。

ミュージシャンも人の子ですから猫好きの方は多く、古くから猫由来の曲、アートワーク、果てはバンド名まで多数あります。因みに僕は猫由来で最初に頭に浮かんだのはかなりベタですがジミー・スミスの『The Cat』でした。ハモンド・オルガン・インストものの定番アルバムですね。ブリティッシュ・ロック系だとBLACK CAT BONESがパッと浮かび、そのバンド名のオリジンであるマディ・ウォーターズの「Hoochie Coochie Man」が頭の中で鳴り出しています。

BLACK CAT BONESはFREEで大成するポール・コゾフが在籍しており、ブリティッシュ・ブルース/ハード・ロックの名盤として今も多くのファンを魅了する『Barbed Wire Sandwich』発表時のギターは後にFOGHATに加入するロッド・プライス、また後にLEAF HOUNDに参加するメンバーがいたりとブリティッシュ・アンダーグラウンド・シーンを代表するバンドでした。

久々に聴いた『Barbed Wire Sandwich』は結構新鮮でしたね。スタジオでのポスト・プロダクションのギミックほとんどゼロ。ダークで苦みばしったストレートかつストロング・スタイルのRAWサウンドはそのバンド名を頂いた「Hoochie Coochie Man」が収録され当時、英国でブルース系ロックを志したミュージシャンは100%聴いていたであろう『The Best Of Muddy Waters』に通じる飾り気なし、音楽一本勝負の潔いサウンド。FREEなどと比較されどちらかというとB級扱いされることも多いバンドですが、『Barbed Wire Sandwich』が持つダーク・ムードは絶品。FREEは1stアルバム『Tons Of Sobs』ではダーク・ムードを纏っていましたがその後サウンドが変化していきますから、BLACK CAT BONESが持つ地下室的ダーク・ムードは貴重です。

Four Women

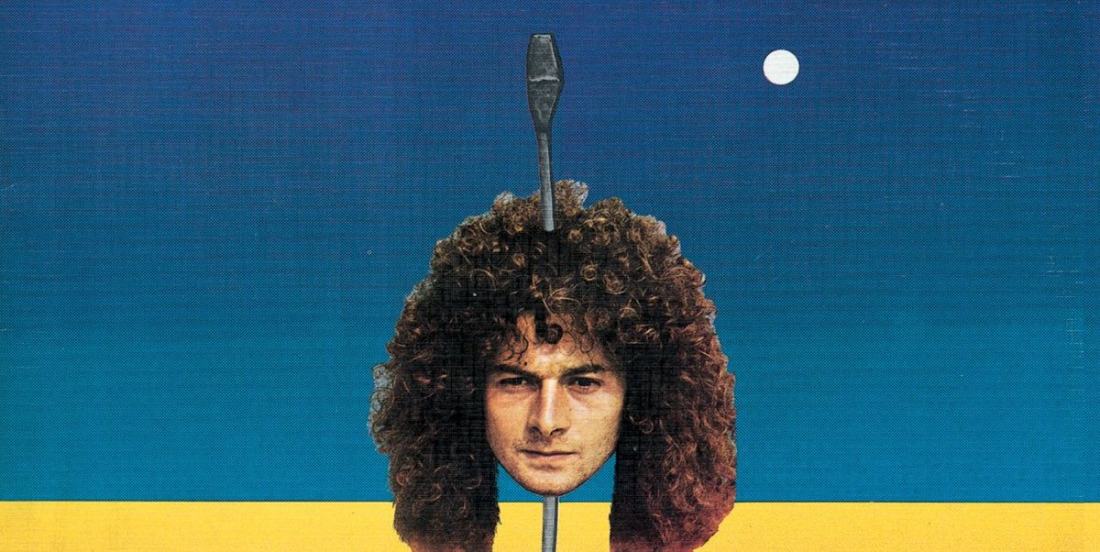

話変わって、昨年末GONGの『Radio Gnome Invisible三部作』を爆音で聴いたら気持ち良さそうだ、と突然思い立ち『Flying Teapot – Radio Gnome Invisible Part. I』から聴き始めたわけですがここにも猫ものありました。アルバムの最後に収録の「Witch’s Song/I Am Your Pussy」です。爆音の『Flying Teapot』は殊の外気持ちよく、そういえば最近、ACID MOTHER TEMPLEの人々はどうしているのだろうとか、思いを巡らせながら聴いていたのですが、最後の「Witch’s Song/I Am Your Pussy」は流石にちょっとヴォリュームを下げてしまいました。ジリ・スマイスの桃色ウィスパー・ヴォイス炸裂にはなんとなく後ろめたさがありまして・・・。その後ろめたさの感覚としては池玲子『恍惚の世界』はスピーカーではなくヘッドフォンで聞くものである・・・そんな感じです。

Witch’s Song/I Am Your Pussy

そう言えばそうだね、という猫ものとしてはニッキー・ホプキンス。1973年発表の2ndソロ・アルバム『Tin Man Was A Dreamer』のジャケット裏のイラスト。トラ猫が描かれています。ROLLING STONESをはじめとして数多くのセッションに参加し、アメリカ西海岸産のQUICK SILVER MESSENGER SERVICEなどではメンバーとしても活躍したピアニストですが、ソロ・アルバムは少なく本作を含め3枚。1994年に亡くなってしまいましたが晩年には日本の映画・TVのサウンドトラックを手がけるようになり数枚のサントラ盤を発表しています。

『Tin Man Was A Dreamer』はホプキンスの数少ないソロ・アルバムの中でもファンが多い一枚で、そのサウンドはブリティッシュ然としたポップ・ロック、STONESにも通じるホンキー・トンク系ロックン・ロール、ストリングスを配した懐古調のセピア・ポップからジャズ・フュージョン寄りのものまで多岐に渡っていますが、朴訥なホプキンスのヴォーカルを取り除いたインスト部分にはリック・ウェイクマンの『The Six Wives Of Henry VIII』にも通じるものがあったりします。特にインスト曲「Edward」はプログレ方向に振れず、ジャズ/フュージョン方面に寄った「Anne Of Cleves」みたいな雰囲気ありなわけです。おそらく何言ってんだか分からない、って感じでしょうが僕はそう思います。リック・ウェイクマンは「ヘンリー8世」でホプキンスは「エドワード」。エドワードもイギリスの国王には多かった名前だったりするわけで、その意外な共通性に妄想が湧いてくるわけです。因みに両作品ともに同じ1973年発表というのも妙に気になります。

Edward

猫ものの決定版は何かということになりますが、個人的にはアル・スチュワート『Year Of The Cat』ですかね。1976年発表。アラン・パーソンズがプロデュースを担当した3作の真ん中に当たり、彼の代表作としても知られているヒット・アルバム。特にタイトル曲は世界的に大ヒットを記録しました。

どこか頼りなげなヴォーカル・スタイルとアコースティック・サウンドで初期はブリティッシュ・フォーク・シーンで活躍、1972年発表の4thアルバム『Orange』あたりからアメリカでも注目を集めるようになったものの、当時はアメリカでの発売はなく、カレッジ・ラジオを中心にかかり始めたものの、英CBSの発売権を持つコロンビアはこれを無視。翌73年発表の『Past, Present & Future』も学生層を中心にその異国情緒溢れるサウンドとノストラダムスを取り上げるなどミステリアスな側面が受け、徐々にアメリカでの知名度を高めていったもののコロンビアは又しても無視。それを受け74年にイギリス、ドイツのプログレ系アーティストとのライセンス契約(CAMELとかKAYAKとかELOYとかね)国内アーティストではメジャー落ちしたTHE EVERY BROTHERS、売れる前のジミー・バフェット等を抱えていた弱小レーベルJanusがライセンス契約を交わし漸くアメリカでも発売されるようになります。

アラン・パーソンズがプロデュースを担当するようになった時期はアル・スチュワートが丁度、本国イギリス、ヨーロッパばかりでなく、アメリカ市場も視野に入れた活動にシフトしようとしていた時期であり、一方のアラン・パーソンズはプロデュース業の傍、ALAN PARSON’S PROJECTを始動させようとした時期。アル・スチュワートにはアメリカ市場に食い込むためにもそのサウンドに磨きをかけてくれるプロデューサーが必要。アラン・パーソンズにとってもこれまでのフォーク・ファン層からAORマーケットへ幅を広げていこうとするアル・スチュワートとの仕事はALAN PARSON’S PROJECTへのフィードバックも期待できるとあって、お互いにとってWIN/WINの関係を築き上げることになります。

アル・スチュワートとアラン・パーソンズが組んだ最初のアルバムはCBSからの最終作となった『Modern Times』。前作で提示した異国情緒、ミステリアスな雰囲気を継承し、そこにさらにノスタルジック・ムードが加わった上、作品全体バンド主体のアレンジがなされ、アル・スチュワートの狙い通り、AORマーケットに一歩踏み込んだサウンドが生まれます。

スチュワート&パーソンズのコラボレーション第2弾が『Year Of The Cat』でした。アラン・パーソンズはALAN PARSON’S PROJECTの1stアルバム『Tales Of Mystery And Imagination』制作で得たAORメソッド、キーボード・アレンジ等の手法をアル・スチュワートとの2度目の仕事に活かし、前作にあった牧歌的なフォーク・ロックイメージを払拭、異国情緒とノスタルジー・ムードをさらにエンハンスし『Year Of The Cat』をよりAOR路線を明確に打ち出した作品に仕立て上げます。異国情緒とノスタルジー・ムードを背景に持ち、メロディが際立つ楽曲群をどこか頼りなげな声を持つシンガーがブリティッシュ・アクセントで歌う。アメリカ人には作り上げにくいサウンドを持った『Year Of The Cat』はシングルとなったタイトル曲のヒットも手伝いアル・スチュワートのこれまでのアルバム・セールスを大きく上回る大ヒットとなります。

Year Of The Cat

今でも当時のことをよく覚えています。このアルバムまでアメリカでの発売はJANUSレーベル。イギリス本国はRCAへ移籍しての最初のアルバムだったのですが、オイル・ショック以降、日本に輸入される英国盤の値段が値上がり傾向にあり、英国盤は日本盤より高いことが多かったのですね。まぁ、元が高いということもあり、輸入量も減る傾向にあったわけです。それに対しアメリカ盤はそこそこ安定した値段をキープしていたので当時の日本の輸入盤店はアメリカ盤メインのところが多かったわけです。『Year Of The Cat』は発売後あれよあれよと言う間にチャートを駆け上がるヒットとなったため、マイナー・レーベルだったJANUSは市場のニーズに応えるだけの枚数を供給できず品薄状態になってしまったのです。アメリカでヒットしている情報は既に日本にも入ってきており、元々、日本ではそれなりの地名度があったアーティストだったため、需要はあったのですが商品不足で、当時『Year Of The Cat』のアメリカ盤は長らく欠品状態になっていました。

アル・スチュワートのカタログは数年前からお馴染みエソテリックがリマスター再発を始めていますが、この『Year Of The Cat』は手付かず状態でしたが遂に今年4月上旬に3CD+DVD(5.1chサラウンド・ミックスを含むハイレゾ・オーディオ)という編成で再発される模様です。

1stジェネレーション・マスターからのリマスターに加え、マルチトラック・テープからのサラウンド・ミックス、さらに1976年秋(10月から11月)の『Year Of The Cat』がヒットしていた時期のアメリカ・ツアーからシアトル、パラマウント・シアターのライヴが収録されるとのこと。この76年秋のツアーは1981年に発表されたライヴ・アルバム『Live At The Roxy』、『Time Passages』発表時にアリスタ・レーベルがFMオンエアー用に配布した1978年シカゴ公演音源

『The Live Radio Concert Album – Chicago 1978』(後に『Time Passages Live』というタイトルでLPには未収録だった「Sirens Of Titan」を加えてCD化。但し「Year Of The Cat」の前奏曲としてピアノ演奏された部分から、映画『カサブランカ』で使われた「As Time Goes By」演奏部分はカット)の頃には演奏されなくなっていた『Modern Times』収録曲「Carol」、「Apple Cider Reconstitution」が演奏されていた時期なので期待したいところですね。

アル・スチュワート関連としては4月の『Year Of The Cat』に先駆け、その2作後にあたる『24 Carrots』がアルバム本編2020リマスターに加えデモ・ヴァージョン、インスト・ヴァージョン、1980年12月10日ロンドン、ハマースミス・オデオンでのライヴを追加した3枚組で発売されています。バンドとしてもアルバムを出しているSHOT IN THE DARKをバック・バンドに迎え制作された作品でベースのロビン・ランブルは元BYZANTIUM。発表当時はAOR寄り傾向が強い作品というイメージであまり真剣に聴いていなかったが、今回の再発盤を聴くとALAN PARSON’S PROJECTをバックにアル・スチュワートが歌ったみたいな雰囲気だったひとつ前の『Time Passages』(個人的には5.1chサラウンドに関しては『Year Of The Cat』よりもこっちの方が聴いてみたい)よりも『Year Of The Cat』に近い印象を受けました。オープニングの「Running Man」とシングルになった「Midnight Rocks」くらいしか記憶になかったのだけど、この人の持ち味、異国情緒とノスタルジー・ムードは健在で「Murmansk Run / Ellis Island」、ライヴでも演奏していた「Merlin’s Time」、「Rocks In The Ocean」、「Optical Illusion」など印象的な佳曲も多く再発見が多い再発パッケージでした。

話は全く変わりますが、カケレコでも新品レギュラー扱いで取り扱っているマーキー/ベル・アンティーク・レーベルの国内プレス盤SHM-CDシリーズにかなりハマっています。ネット上では賛否両論で、良しとする陣営と音質面でとやかくいう人々がおりますが、否定派の方はどうも言いがかりっぽい雰囲気。大体、音質面のほとんどを決定づけるのはライセンス契約した先方が供給するマスター音源によるところが大きく、国内プレスをする上での品質管理の問題ではないように思えるわけです。

マーキー/ベル・アンティークのSHM-CDシリーズ、マスタリング・品質管理面はしっかりしていると僕は思いますよ。同タイトルの輸入盤と比べると確実に鳴りが良いですから。発売するアイテムが多岐に渡っており全部を網羅したわけではありませんが、輸入版に比べ若干割高ではありますが、SHM-CDシリーズ化されるものはマーキー/ベル・アンティーク製作盤で購入するようにしています。

なんでこんな話をするかと言いますと、年末にディック・へクストール・スミスの『A Story Ended』が聴きたくなって家中探したのですが、買ったはずのエソテリック版現行最新リマスターCDが見つからない。仕方なくDUでマーキー版SHM-CD盤を中古で購入した次第。因みに販売価格はほとんど新品価格に近い状態。まぁ、しょうがないってことで買って帰って聴いて驚愕。輸入盤買った時に結構聴き込んでその鳴りは体が覚えていたのですが、それを軽く凌駕する音圧高め、かつ粒立ちの良い音像に正直感動。本編もよかったのですが、ボーナス・トラック部分がさらに凄かった。ボーナストラックは計5曲で後半2曲はCOLOSSEUMの初期メンバーだったギタリスト、ジェームス・リザーランドのMANCHILDとのライヴなんですが、ぶっ飛んだのは前半3曲。アルバム収録曲「Moses In The Bullrushourses」、「The Pirate’s Dream」プラス「No Amount Of Loving」というオーダーで計27分超えの編成で、音質面は若干歪んでおり決してパーフェクトな録音物ではないものの、これがびっくりするくらい力強く鳴るわけですよ。演奏自体、前のめりでCOLOSSEUMのライヴ・アルバムに匹敵するアグレッシヴなものなのですが、このボートラ部分に入った瞬間寝っ転がって聴くのをやめいきなり起き上がって居住まいを正し、スピーカーに思わず顔近づけてしまいました。この国内プレスかなり良いです!

2016年発売のESPERANTOのリマスター再発も同様によかったですね。個人的にこのバンド、緩急忙しすぎて今ひとつ好みではないのですが、数年スパンでなんとなく聴き返してみたくなります。発売当時アナログ盤で聴いた印象としてはせわしなくてうるさいという感じだったのですが、その後のCD再発ではそのうるささがキンキンした感じで楽しめなかったのですが、マーキー/ベル・アンティーではハイ上がりだけではなく音圧もしっかり上がっており、アナログで最初に聴いたESPERANTOのイメージが復活していたのが印象的でした。

最近のものではTHIS HEATもかなり上出来だと思いますし、WIGWAMのアンコール・プレスは輸入盤と比べギアが一段ハイに入った音質を確保していますのでこれも強く推奨しておきます。

(一時期中古で高い値段ついてましたからねぇ・・・)

SHM-CDという素材面でのアドバンテージもあるのでしょうが、それ以上にマスタリング担当のエンジニアによるところが大きいと思います。このマスタリングに関しては聴く人ごとに意見が異なるところでしょうけども、僕はこのメーカーのマスタリングは好ましく思っています。それもメーカーとしての姿勢の打ち出しの一環ですから僕は高く評価します。それにしてもディック・へクストール・スミスは良かったっす。というわけでガンバレ!マーキー/ベル・アンティーク!!

さて、今月の1枚ですが、この原稿1月14日に書いております。今朝起きぬけに飛び込んできたのがティム・ボガート死去の一報。VANILLA FUDGE、CACTUS、BECK, BOGERT & APPICEで活躍したベーシストも鬼籍に入ってしまったかとどんよりしてしまいました。ドラマー、マイク・ポートノイなんぞはいち早くコメントを出しており、あぁ、悲しいなぁとCACTUSを聴いていたわけですが、午後になってなんと、それは誤報というニュースが飛び込んできた次第。とはいえ、盟友のカーマイン・アピスが彼の死を報告、享年76歳とのこと。午後の生存の一報の方が誤報だったみたいです。

一旦、誤報という情報が出て安堵しただけにショックがより大きいですね。ナチュラル・フィニッシュのフェンダー・プレシジョン・ベースのボディにテレキャスター・ベース(オリジナルのプレシジョン・ベースのネックだったかも)のネックをジョイントさせたBB&A時代のベースはアメリカ人に比べ手が小さめの日本人にはなかなか御し難いものがありましたが、彼はその太めのネックの上で指を乱舞させ縦横無尽のプレイでロック・ベースの概念を変えてきました。

僕はCACTUS時代のスローな曲でも前のめりのグルーヴになっちゃう独特のタイム感が好きでした。本日、何回も繰り返して聴いているCACTUSの1stアルバム。アメリカ版LED ZEPPELINとでもいうべき重量感と奔放なプレイの応酬は時代を超えて聴くものを魅了する説得力を持っていると思います。ZEPPELINのジョン・ポール・ジョーンズがスロー・ブルースにそれまでルート音と僅かな装飾音で土台を受け持つベース・スタイルからベースが一歩先を歩いてブルースを引っ張っていくかのようなスタイルを提示し、ハード・ロック時代のベース・メソッドを確立したその上をいくほとんど競歩に近いようなアグレッシヴなウォーキング・ベース・スタイルがここにはありますし、ファスト・チューンにおける全力疾走のグルーヴ感、ギター、ヴォーカルの合間に素早く差し込む煽りのフレーズの引き出しの多さなど最高峰のロック・ベースが堪能できる作品でした。合掌。

Parchman farm

「音楽歳時記」バックナンバーはコチラ!

CACTUSの在庫

DICK HECKSTALL-SMITHの在庫

-

DICK HECKSTALL-SMITH / A STORY ENDED

GRAHAM BOND ORGANIZATIONやCOLOSSEUMでの活躍で知られるサックス奏者、72年ソロ作、ハイズマン/グリーンスレイド/クリス・ファーロウ/グラハム・ボンドら盟友が参加!

英国ロックの重鎮達による一大セッション絵巻。Colosseumのメンバーでもあり独特の笛吹奏者として名高いDick Heckstall Smithもジャズメンらしく自身をリーダーに据えた作品をリリースしました。このようにリーダー・アルバムを出す辺り、正にジャズの世界に習って、とも言えるでしょう。集まったメンツは、英国一流の、気心知れたツワモノ・ミュージシャン達。そんな経歴の管楽器奏者の作品と言う訳でColosseum的である部分はふんだんに伺えます。そしてこれまで実現したくてもなかなかできなかったPaul WilliamsというJucy Lucyのボーカリストもここに来てようやく参加したという、ある意味では次なるColosseumへの布石とも言える作品。ギターにはChris Speddingを、鍵盤ではGraham Bondを招聘という気合の入り様。ある意味、Colosseumの音楽性の最終完成形があるのではないかとさえ思わせる素晴らしい出来栄え。敢えて表現するとすれば、大英帝国のロックといった感じ。ポップさも、Led Zeppelinにも負けないアグレッシッブで熱いプレイ・テクニック。60年代から70年代初頭のロック好きの方なら、英国ロックの奥深さと初期衝動に裏打ちされた、この英国重鎮達による一大セッションを聴かないわけには行かないでしょう!

AL STEWARTの在庫

-

AL STEWART / YEAR OF THE CAT

英フォークSSW、ストリングス・アレンジが印象的な76年作、ジャケはヒプノシス

スコットランド出身のSSW、7作目の76年作。前作に続きプロデュースはアラン・パーソンズで、タイトル曲がヒットした代表作です。ジャケット・イラストはヒプノシスが担当。

-

AL STEWART / TIME PASSAGES

英国が誇る名SSW、78年作

-

デジパック仕様、2枚組、デジタル・リマスター、ボーナス・トラック1曲、CD2には77年デモ・セッションや78年ライヴ音源など12曲を収録!

-

-

-

BLACK CAT BONESの在庫

-

BLACK CAT BONES / BARBED WIRE SANDWICH

英国出身ブルース・ロック、閉塞感が迫りくるミドルテンポ中心のアンサンブルが強烈、70年発表唯一作

英国出身ブルース・ロック・グループ70年発表、唯一作。メンバーであったポール・コゾフとサイモン・カークがFREE結成の為、脱退。バンドを再構成してDECCAからリリースされたのが本作です。タメを効かせた骨太のリズム隊が生み出すウネリに乗って、時に引きずるような重低音のリフを刻み付け、時に縦横無尽にむせび泣く2本のギター。閉塞感が迫りくるミドルテンポ中心のアンサンブルはFREEを彷彿させる部分もありながら、より強烈なアンダー・グラウンド臭を放っています。

JIMMY SMITHの在庫

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!