「速弾きギタリスト」~『カケレコのロック探求日誌』一週間一気読み!~

2019年3月2日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ,今週のカケレコFacebook

今週は、「速弾きギタリスト」というテーマで、facebookに投稿してまいりました。

どうぞご覧ください。

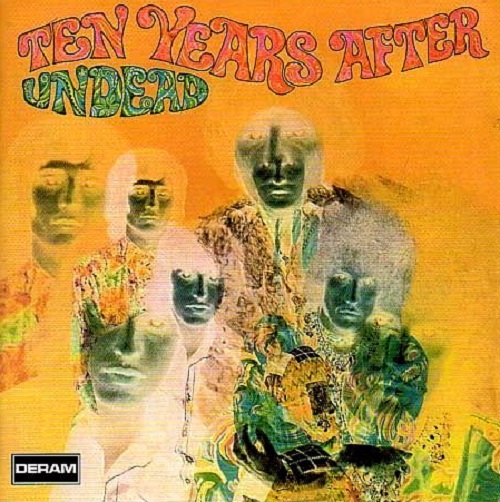

2月25日(月):TEN YEARS AFTER / UNDEAD

月曜日の今日は、アルヴィン・リーです。

ウッドストック・フェスティヴァルでの圧倒的な速弾きギター・プレイが有名ですね。

アルバムはテン・イヤーズ・アフターの68年作をピックアップ。2作目にしてライヴ盤ということで、よっぽどライヴの評価が高かったことが伺えます。

音楽好きの両親の影響から、幼いころからジャズやブルースを聴いて育ったアルヴィン・リー。

ジャズの奏法を取り入れた猛烈なピッキングが、ライヴ盤ならではの臨場感たっぷりに味わえます。

それにしてもよくこんなに指が動きますね…。つらないのだろうかと心配になってしまいます。(みなと)

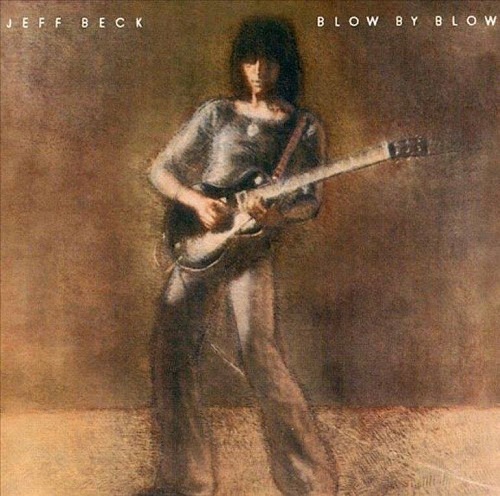

2月26日(火):JEFF BECK / BLOW BY BLOW

本日ご紹介するのは皆様ご存知三大ロック・ギタリストのひとり、ジェフ・ベック。

彼を「速弾きギタリスト」と呼ぶかどうかは正直賛否の分かれる所ではありますが、少なくともその後の数多の「速弾きギタリスト」の誕生に多大なる影響を与えたことは間違いないでしょう。

中でも名盤と呼ばれるのが全曲インストで構成された75年作『BLOW BY BLOW』。

マハヴィシュヌ・オーケストラのジョン・マクラフリンに影響され、当時人気が高まっていたフュージョン路線にシフトした本作。

中でも速弾きが印象的な楽曲といえば「Scatterbrain」ですが、複雑でテクニカルなリフを繰り返しつつも決して無機質になることなく、華やかで多彩な表情を見せるギター・プレイが本当に素晴らしいですよね…。

かのジミー・ペイジに「ギタリストの教科書」と言わしめたのも納得の歴史的名盤です。(増田)

2月27日(水):AL DI MEOLA / ELEGANT GYPSY

3人目は、弱冠20才にしてリターン・トゥ・フォーエヴァーに抜擢された押しも押されもせぬギターヒーロー、アル・ディ・メオラ。彼の77年作2nd『ELEGANT GYPSY』をピックアップしましょう。

フルピッキングによってまるでマシンガンのように弾き飛ばす豪快な速弾きが持ち味で、メインフィールドはジャズ/フュージョンながら当時のロック・シーンに与えた影響は計り知れません。

そんな驚愕の速弾きが聴けるのが代表曲でもある「Race with Devil on a Spanish Highway」。

ラテン・フレイヴァー漂う官能的なフュージョン・パートと、歪んだ音で息つく暇もなくスリリングな速弾きを繰り出すギターに耳を奪われる、ほぼハード・ロックなパートが強烈に対比される名曲です。

そんなギターと難なくユニゾンするバリー・マイルズのキーボード捌きもまた超絶ですね。

サンタナ・ファンにも響くものがありそう。

しかし更に驚くべきは、フラメンコ・ギターの名匠パコ・デ・ルシアと共演する「Mediterranean Sundance」かもしれません。

アコギでこの速さ、もう笑うしかありません。(佐藤)

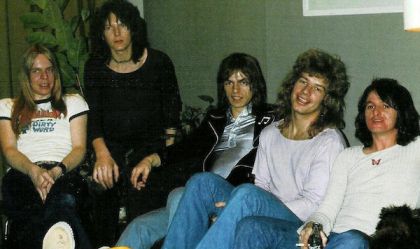

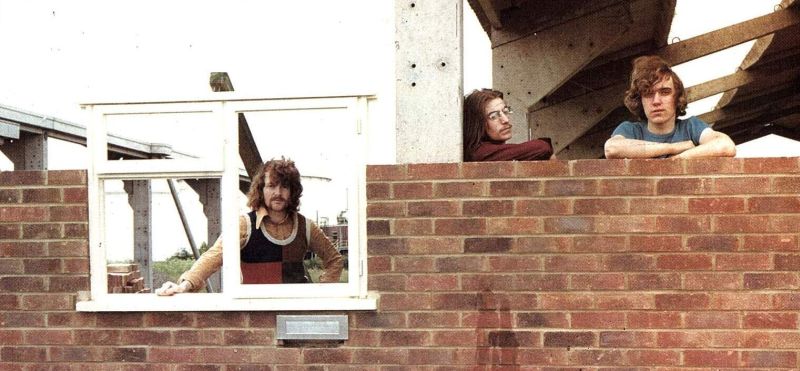

2月28日(木):BRAND X / UNORTHODOX BEHAVIOUR

本日は英国のテクニカル・ジャズ・ロック・バンドBRAND Xの超絶ギタリスト、ジョン・グッドソルをご紹介いたしましょう。

英国ジャズ・ロック界が誇る速弾きギタリストと言えばSOFT MACHINEのジョン・エサリッジ、同じくソフツに在籍したアラン・ホールズワース等が有名ですが、このジョン・グッドソルもそんな二人に劣らぬ技巧の持ち主。

ジャコ・パストリアスにも匹敵するフレットレス・ベースの使い手パーシー・ジョーンズ、そして当時GENESISと掛け持ちしていたとは微塵も思えぬフィル・コリンズによる目が回りそうなほど凄まじいリズム隊…。

そこにグッドソルのギターもスピーディーに絡んでくるのですが、しかし決してゴリゴリと前のめりに畳み掛けるのではなく、ファンキーなカッティングやなめらかなフレージングを駆使してアンサンブル全体にスッと馴染むようなプレイをしているのが印象的。

このどこか「奥ゆかしさ」すら感じる職人気質なギター・プレイ、これこそ英国的な味わいと言えるのではないでしょうか。(増田)

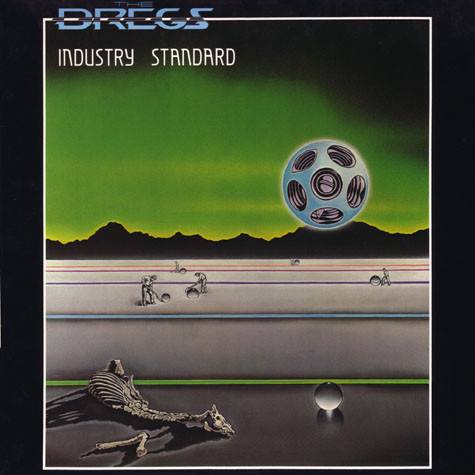

3月1日(金):DIXIE DREGS / INDUSTRY STANDARD

最後にご紹介するのが、アメリカ出身のギタリスト、スティーヴ・モーズ!

現ディープ・パープルのメンバーとして活躍していることで、今や多くのロック・ファンに知られる存在となった彼ですが、キャリア初期の70年代よりディキシー・ドレッグス(ドレッグス)というプログレ/フュージョン・バンドで活動しています。

圧倒的な演奏テクニックを生かして、ジャズ/カントリー/ハードロックを織り交ぜた多彩なプレイを聴かせる名手で、どんなサウンドにも対応可能なオールラウンダー。

もちろん速弾きも得意としており、フレーズセンスの良さも相まった「華麗」という言葉がぴったり来る見事な速弾きに耳を釘付けにされます。

特にこの81年作『Industry Standard』は、彼の素晴らしい速弾きがたくさん聴けて堪りませんぞ!(佐藤)

カケレコのSNSではワクワク探求情報を発信中!

60&70年代ロック/プログレCDの買取なら是非カケハシ・レコードへ!

ご紹介したようなオールタイムのプログレや60s/70sロックのCDで聴かなくなったものはございませんか? 査定の正確さ・高額買取で評価いただいているカケレコ「とことん査定」、是非一度お試しください!買取詳細&買取査定額の一例はコチラ↓

http://kakereco.com/about_assess.php

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!