「休日の昼下がりに聴きたいアルバム」~『カケレコのロック探求日誌』一週間一気読み!~

2018年3月17日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ,今週のカケレコFacebook

今週は、「休日の昼下がりに聴きたいアルバム」というテーマで、facebookに投稿してまいりました。

お休みの日にゆっくりしながら、または何か好きなことをしながら、ぜひお聴きください!

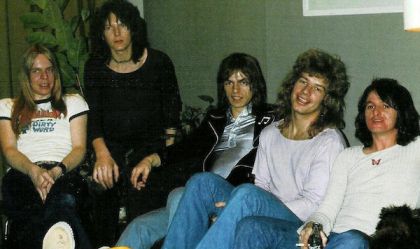

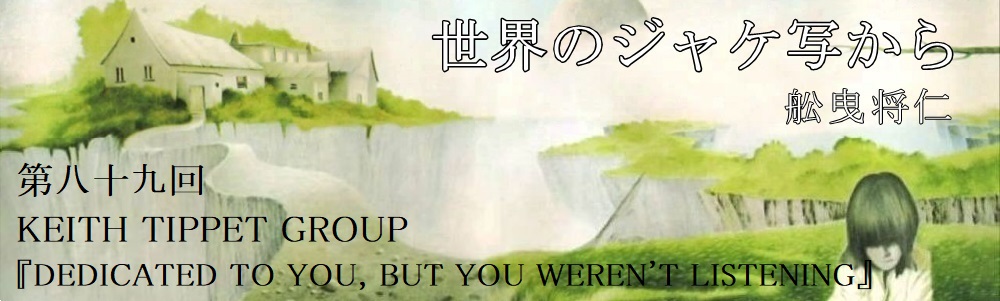

MARSHALL TUCKER BAND / WHERE WE ALL BELONG

まず最初にご紹介するのはMARSHALL TUCKER BANDの74年作『WHERE WE ALL BELONG』!

MARSHALL TUCKER BANDは米国サウス・カロライナ出身、オールマン・ブラザーズに次ぐグループとしてカプリコーン・レーベルより売り出されたサザン・ロック・バンド。

3rdである本作はスタジオ録音とライヴ録音が半々を占めているのですが、スタジオ・サイドがもう休日に抜群にピッタリ。

アメリカンで素朴なルーツ・ミュージックと、洗練されたジャジーな要素がほどよく混ざり合ったサウンドの優しく心地よいこと。

ポカポカとした陽気の午後、芝生やベランダでこれを流しながらまどろんだり、一杯やってみたり。最高の休日になること間違いなしです…!(増田)

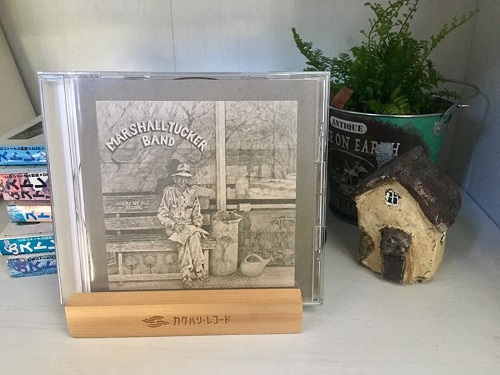

KINKS / FACE TO FACE

本日ご紹介するのはキンクスの66年作『フェイス・トゥ・フェイス』です。

選んだ理由はもちろん彼らの代表曲「Sunny Afternoon」が収録されているから。リズミカルかつどこか気だるい雰囲気はまさに「よく晴れた午後」にまどろむのにピッタリですよね。

ただこのアルバム、史上初のコンセプト・アルバムと呼ばれるだけあって、どの曲も歌詞やテーマには皮肉や毒気がたっぷり。

この「Sunny Afternoon」も、歌詞は税務署に財産を持っていかれた没落貴族が夏の午後を無為に過ごす…というなんとも悲しい内容になっています。

のどかで明るく、でもちょっぴり憂鬱。日曜日の午後にはそんなキンクスのブリティッシュなサウンドを聴いて、英国人気分に浸るのもいいかもしれません。(増田)

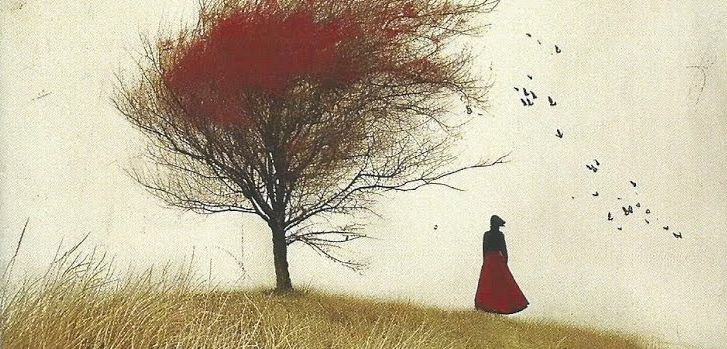

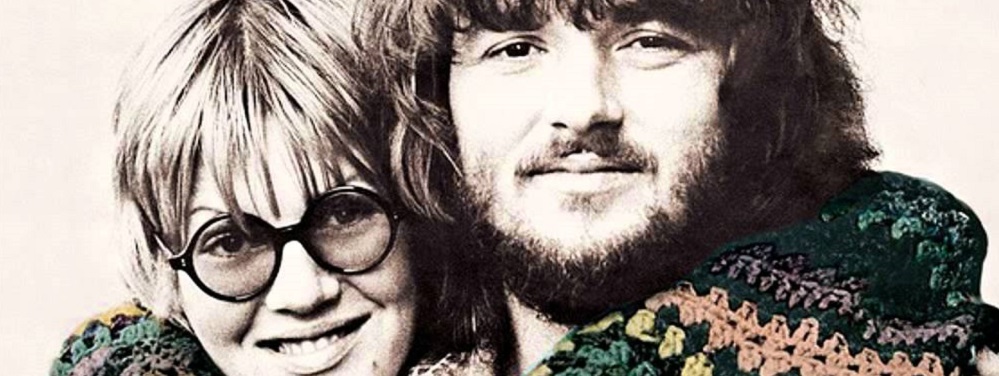

TIR NA NOG / STRONG IN THE SUN

今日はアイルランドのフォーク・デュオ、TIR NA NOG(ティル・ナ・ノグ)の73年作『STRONG IN THE SUN』です。

プロデューサーにプロコル・ハルムのキーボーディスト、マシュー・フィッシャーを迎えた今作は、幽玄なフォークを聴かせてくれた1st、2ndと比べて、ドラムをしっかりと入れたリズム・セクションの強いバンド・サウンドになっています。

まず、冒頭のニック・ドレイク「Free Ride」カバーがとてもアグレッシブで驚きます!

かき鳴らされるアコギ、ドタドタと調子のよいドラム、気ままな風のようなスライド・ギター、跳ねるピアノ、そして少しとっぽいボーカル。ハンドクラップも交えて陽気に演奏しています。

この曲は晴れた休日を散歩をするのに丁度よいですね!テンポも歩く速さにぴったり。

かと思うと、ダルシマーや口琴などを用いたミスティックな楽曲もあり、アイルランドならではの哀愁を帯びたメロディーに染み入ります。

陰影と起伏に富んだこのアルバム。寒いような、暖かいような、揺らぎある春の休日にぴったりです。(みなと)

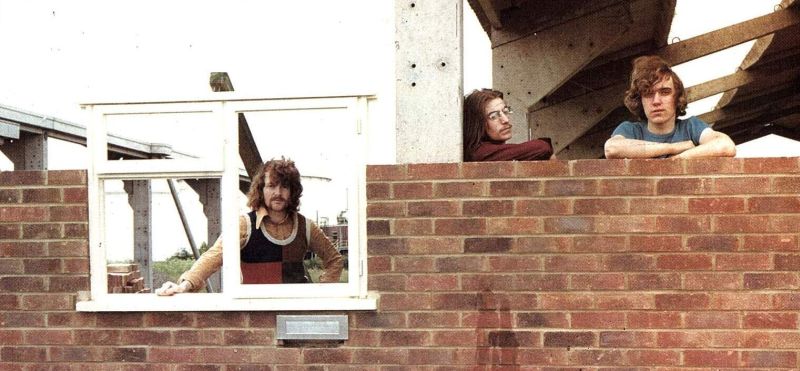

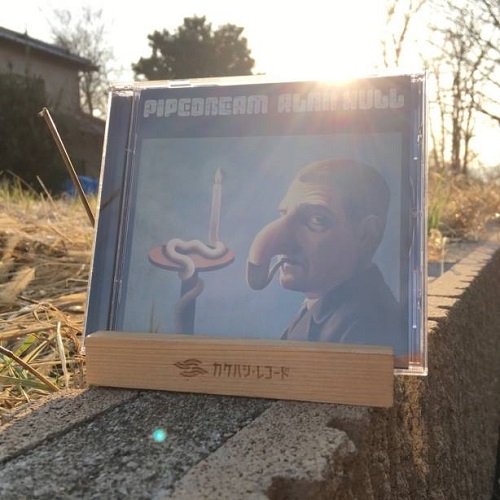

ALAN HULL / PIPEDREAMS

今日の一枚は、リンディスファーンを率いた英国の名SSWアラン・ハルの記念すべき1stソロ『PIPEDREAMS』です。

これ何だか陰気なジャケットだなぁとお思いかもしれませんが、中身は芳醇なメロディがたっぷり詰まった珠玉のフォーク・ロック集。

少しノスタルジーを喚起するようなメロディメイクが本当に上手くて、個人的には「メロディメイカー」というワードから真っ先に思い出されるのが彼だったりします。

そして少し掠れたような憂いのある歌声がまた堪らなくいいんですよね~。

収録曲いずれも休日の昼下がりにジャストフィット間違い無しの名曲ぞろいですが、ラストの「I Hate To See You Cry」なんて休日の静かな午後に聴いちゃうと、曲名に反して涙がボロボロ出て止まらなくなりそうです…。(佐藤)

CELESTE / CELESTE

ラストはイタリアより、ユーロ・ロック屈指のメロトロン名盤として知られるCELESTEの76年作をご紹介します。

穏やかなフォーク・タッチの演奏をベースとしますが、その上をメロトロン、シンセ、フルートなどが作り出す壮大な幻想美が覆っていきます。そのスケールと来たらとにかく圧倒的。

昼下がりに見る白昼夢のごとき、非現実的な浮遊感と優美さや格調高さが溶け合った世界観は、まさに孤高と呼ぶに相応しいサウンド。

中世あるいは神話の世界までタイムスリップしたような気分を味わわせてくれる名作です。(佐藤)

「休日の昼下がりに聴きたいアルバム」~『カケレコのロック探求日誌』一週間一気読み!~

KINKSの在庫

-

KINKS / KINKS

不朽の名曲「You Really Got Me」収録、記念すべき64年デビュー作!

エッジの立ったギター・リフが炸裂する名曲「You Really Got Me」収録の記念すべきデビュー作。64年10月リリース。当時のロンドンのクラブ・シーンの熱気を真空パックした熱気溢れる名演ぞろい。

-

KINKS / KINDA KINKS(UK盤)

65年リリース2nd

デイヴィス兄弟率いる大英帝国のモッズ・バンド、我らがキンクス!本作は不朽のメロディを持ったロックンロール・ナンバー「You Really Got Me」を収録した1stから、わずか半年未満のインターバルで発表された65年発表の2ndです。基本的にファーストの延長線上にありながら、決定的に違うのは作曲能力の進歩。前作ではオリジナルが半分ほどだったのに対し、2ndでは2曲を除いて全てがオリジナルとなっています。ヒットの自信からレイの作風にも余裕が出てきて、楽曲の幅が広がっています。特にフォークやバラードなどの落ち着いた曲調が、キャッチーでありながら、独特の捻りのあるフレーズ、憂いと哀愁を帯びた深みのある旋律、皮肉の中にも笑いが共存する諧謔溢れる詞世界、シンプルでタフなロック・サウンドが伸び伸びと映る好盤です。

-

-

KINKS / COMPLETE SINGLES COLLECTION 1964 – 1966

64-66年期音源集、全22曲

-

2枚組、定価3670

盤質:傷あり

状態:並

帯有

ビニールソフトケースの圧痕あり、解説にウォーターダメージあり、カビあり、帯両面テープ貼付

-

-

ALAN HULLの在庫

-

ALAN HULL / SINGING A SONG IN THE MORNING LIGHT: THE LEGENDARY DEMO TAPES 1967-1970

LINDISFARNEを率いた愛すべき英SSW、67〜70年にかけて録音されたデモ音源集、未発表の録音多数!

英国を代表するフォーク・ロック・バンドLINDISFARNEを率い、ソロでは1st『PIPEDREAM』をはじめ味わい深い名盤を残した愛すべき英SSW。彼がLINDISFARNEの前身BRETHREN & DOWNTOWN FICTIONへと加入する以前の67から、LINDISFARNEが誕生した70年にかけての4年間に録音していたデモ音源集で、未発表録音が大半を占める全90曲を収録。前身のCHOSEN FEW時代より関わりのあったSKIP BIFFERTYとの共演曲、のちにLINDISFARNEの楽曲として発表されたナンバーの初期バージョンなども収録した、キャリア最初期の彼の活動を垣間見ることができる貴重かつ興味深い内容となっています!

-

ALAN HULL / PIPEDREAM

LINDISFARNEを率いた英SSW、73年ソロデビュー作、ジェントルで憂いに満ちた大名作!

LINDISFARNEのリーダー、アラン・ハルが73年にリリースしたファースト・ソロ。繊細で美しいメロディーと、メロディーを際立たせることに徹したシンプルなアレンジが絶品な一枚。ビートルズ後期を想わせる2曲目「JUSTANOTHERSADSONG」や今にも壊れ落ちそうな繊細なバラード「I HATE TO SEE YOU CRY」など、曲調はバラエティに富みながらも、どの曲も一貫して歌心溢れる名曲揃い。名作。

TIR NA NOGの在庫

-

TIR NA NOG / STRONG IN THE SUN

アイルランドのフォーク・デュオ、マシュー・フィッシャーがプロデュース、ジェフ・エメリックがエンジニアを担当した73年作3rd

アイルランド出身のフォーク・デュオ。73年に英クリサリスよりリリースされた3rd。プロコル・ハルムのKey奏者マシュー・フィッシャーが参加していてプロデュースも兼任。エンジニアはビートルズでお馴染みのジェフ・エメリック。デビューからの格調高さと牧歌性とがブレンドされたサウンドを基本にアシッド臭やプログレ風味も加えたフォーク・ロックが印象的。アンディ・ロバーツあたりにも通じる英国ならではの陰影に富んだ音世界。3曲目など、1stの魅力だった静謐なフォークも健在。これぞブリティッシュといえる渋みいっぱいのいぶし銀の逸品です。

MARSHALL TUCKER BANDの在庫

-

MARSHALL TUCKER BAND / WHERE WE ALL BELONG

オールマンに次ぐグループとしてカプリコーンが売り出したサザン・ロック・バンド、74年作3rd

米南東部はサウス・カロライナ出身のグループで、カプリコーン・レーベルがオールマンに次ぐバンドとして売り出したサザン・ロックを代表するグループ。カプリコーンからの74年作3rd。オリジナルは、スタジオとライヴの2枚組。スタジオ・サイドは、グッと洗練された印象で、ルーツ・ミュージックのコクを、フルートとフィドルによるジャジーなフレイヴァーで包み込んだこのバンドならではのサウンドが伸び伸びと鳴らされています。オープニング・ナンバーは、同時期のオールマンの名曲「ランブリン・マン」あたりと比べても遜色のない突き抜けた名演。2曲目のイーグルスばりのリリカルのメロディとコーラス・ワークも特筆です。ライヴでは、一転して南部らしい豪快かつセンシティブなサウンドでグイグイと押していきます。サザン・ロックの名グループとしてのセンスと実力を余すところなく閉じ込めた代表作。

CELESTEの在庫

-

CELESTE / IL RISVEGLIO DEL PRINCIPE

メロトロン名盤として人気の高い76年作で知られるイタリアのグループ、当時のままの神秘性と幻想美が広がる奇跡の19年作!

イタリア屈指のメロトロン名盤として人気の高い76年デビュー作で知られるグループ、奇跡の2019年作。これはずばり76年作を愛するプログレ・ファンなら必聴!76年作で語られた物語とリンクする内容を持つコンセプト・アルバムなのですが、サウンドのほうも驚くほどに当時の質感を再現していて感動を禁じえません。一音一音に温かみを感じるアコースティックギター、密やかなタッチのピアノ、リリシズムが零れ落ちるフルート、滑らかな音運びでジャジーな味わいを添えるサックス、そして天空で鳴り響くようなメロトロンの調べ…。どこまでも神秘的かつ幻想的な演奏に心奪われます。落ち着いた歌声の男性ヴォーカルも当時のまま。ゲスト参加するIl Tempio Delle Clessidreの女性ヴォーカルによる澄んだ美声ヴォーカル、76年作以上に前に出てクラシカルな旋律を響かせるヴァイオリンなど新要素はいくつかありますが、特筆は全編にわたるドラムの導入。以前はパーカッションの使用に留まっていたのに対し、どっしりと安定感あるドラミングがアンサンブルを引き締めており、76年作で魅力的だったアシッド・フォークのような浮遊感を残しつつも、イタリアン・ロックらしいダイナミックで起伏に富んだ演奏を楽しませてくれます。それにしても、この世のものとは思えないほどに神秘性を感じさせるこのメロトロンの音色はやはり唯一無二。決して大袈裟でなく、デビュー作に劣らぬ傑作だと思います。オススメ!

-

CELESTE / PRINCIPE DI UN GIORNO – DEFINITIVE EDITION

メロトロン溢れる76年の名作で知られるイタリアン・ロック・グループ、76年作の全7曲に未発表音源を含む9曲を追加した2020年編集アルバム

メロトロン溢れる76年の名作で知られるイタリアン・ロック・グループ、76年作の全7曲に加えて、74年録音の女性ヴォーカルによる英語ver6曲、先だってリリースされた2020年の音源集「Flashes From Archives Of Oblivion」にも収録された「Nora」「Favole Antiche(instrumental)」、そして未発表音源であるメロトロン入りの叙情的なインスト・ナンバー「Boswellia Sacra」という全16曲を収録。

-

CELESTE / IL PRINCIPE DEL REGNO PERDUTO

76年の名盤で知られるイタリアン・ロック・グループ、期待に違わぬ珠玉のメロトロン・シンフォを聴かせる2021年作!

メロトロン溢れる76年の名作で知られ、2019年には2ndアルバムを発表したイタリアの名グループがリリースした2021年スタジオ・アルバム。期待に違わず、今作もメロトロン湧き上がる珠玉のシンフォニック・ロックを聴かせてくれます。ゆったり刻まれるリズムに乗ってアコースティック・ギター、フルート、サックス、ヴァイオリンらが優雅に紡ぐアコースティカルなアンサンブル。そこにメロトロン、ソリーナ、ミニムーグ、オルガンなどが丹念に織り重なって、桃源郷にいるような神秘的かつ優しい音世界を作り上げていきます。何と言っても全編で響き渡る、1stアルバムから変わらない独特の儚さを感じさせるメロトロンの調べが格別。オリジナル・キーボーディストCiro Perrinoによる息をのむように繊細で美麗な音作りの健在ぶりに嬉しくなる愛すべき名品です。

-

CELESTE / CELESTE WITH CELESTIAL SYMPHONY ORCHESTRA

メロトロン溢れる76年の名作で愛されるイタリアン・ロックの名グループ、オーケストラとの共演で作り上げられた珠玉の22年作!

メロトロン溢れる76年の名作で知られ、2019年にリリースされた2ndアルバム以降、精力的に活動を続けるイタリアン・ロックの人気グループ、初となるオーケストラとの共演で制作された22年作!オーケストラは本作のため編成された、ヴァイオリン/ヴィオラ/チェロ/オーボエ/クラリネット/ファゴット/トロンボーンなど総勢10名以上からなるCELESTIAL SYMPHONY ORCHESTRAです。デビュー時から変わらぬメロトロンを中心とした神秘的ながら牧歌的温かさも感じさせるシンフォニック・サウンドに、オーケストラが加わって一層色彩豊かに輝きを放つような演奏は、CELESTEファンなら一曲目から感動がこみ上げて来ること間違いなし。オケとの共演作と言えばとかくスケールが大きくなりがちですが、本作ではあくまでバンド・アンサンブルの一員としてCELESTE本来のリリカルなサウンドをメロトロンやピアノと一緒に作り上げていっており、そのバンドとオケの一体感がとにかく素晴らしい。もちろん最大の聴きモノはメロトロンで、1stそのままの繊細で浮遊感溢れるあまりに優美なメロトロンのプレイは、やはり唯一無二の魅力を感じさせてくれます。零れ落ちるような情緒を宿すアコースティック・ギター、気品あるクラシカルな佇まいのピアノ、数曲で歌う男女のイタリア語ヴォーカルもいつもながら絶品です。CELESTEがオーケストラと一緒にやる、という事の魅力が最大限に引き出された傑作と言っていいでしょう!カケレコメンド!

-

CELESTE / CELESTE

76年発表、イタリアン・ロック随一のメロトロン名盤にして素朴な歌心にも溢れる珠玉のイタリアン・シンフォ

単発ながら素晴らしい作品を残したイタリアのプログレッシブ・ロックグループの76年唯一作。ゲスト・プレイヤーにPICCHIO DAL POZZO のAldo De Scalziを迎えて製作され、メロトロンの名盤としても知られるその内容は、ファンタジックなフォーク・ロック風の牧歌性が素晴らしい優美なサウンド。フルートやヴァイオリン、ギターが彩るフォーキーな音楽性を基本にメロトロンやアナログ・シンセサイザーが神秘的な広がりを加味しています。ほとんどリズム・セクションを廃した作風とシンセサイザー・サウンドの効果もあって、ジャーマン・ロックなどにも通じる浮世離れした浮遊感を持っていることが個性的ですが、やはり優美なメロディーには確かなイタリア叙情を感じます。

-

CELESTE / ECHI DI UN FUTURO PASSATO

76年1stで知られるイタリアン・ロック名バンド、持ち味の美しいメロトロン・サウンドとジャジーに洗練されたアンサンブルで聴かせる24年作!

メロトロン溢れる76年の名作で知られ、2019年にリリースされた2ndアルバム以降、精力的に活動を続けるイタリアン・ロックの人気グループ、24年作。緻密に刻むリズム隊やピアノ、サックスのプレイに象徴されるこれまでになくジャジーなテイストを押し出したアンサンブルと、そこに覆いかぶさっていくこれぞCELESTEな雄大過ぎるメロトロン。両者が美しく叙情的に調和したサウンドがひたすら感動的に響き渡ります。メロトロンを引き立てるようにメロディアスでハートフルに鳴らされるフルートやギターも絶品。1stの面影を確かに残しながら、より劇的で洗練されたスタイルを確立した充実作です。メロトロン好きの方は問答無用でマストですし、ジャズ・ロック/フュージョンのファンにもオススメできる内容!

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!