世界のプログレ探求紀行!~東欧・中欧編~

2020年1月17日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ

タグ:

スタッフ佐藤です。

世界の国々に散らばる魅力あるプログレ作品を求めてカケレコCD棚を巡っていく「世界のプログレ探求紀行!」

今回は東欧・中欧編ということで、東ヨーロッパ&中央ヨーロッパの諸国を巡りながらプログレをピックアップしてまいりますよ!

エストニア

驚異の新鋭ジャズ・ロック・バンドPHLOXの母国としてカケレコ・ユーザーの皆様にもお馴染み?のバルト三国エストニアからスタート!人口の実に7割がどこかしらの合唱団に所属しているという合唱の国で、音楽との結びつきがとても強い国なんです。

RUJA/PONI LOUNA IDA LAAS…

当局の検閲によって4曲のみがEPリリースされるに留まった幻のアルバムが完全版として復活。エストニア最高のバンドたる実力を発揮した、YESにも通じるファンタジックで構築性に富んだサウンドが素晴らしい!

EHALA/NOGISTO/KAPPEL/VOLKONSKI (RUJA)/ROCKOOPER “JOHNNY”

初期~全盛期メンバーを軸とする演奏と、演劇のキャストらのヴォーカルによって繰り広げられるクラシカル&シアトリカルなサウンドは、70年代の彼らと少しも変わらず忙しなくも気品たっぷり。エストニア・ロックのレジェンドによる事実上の復活作!

MAGNETIC BAND/MAGNETIC BAND I

エストニアのレジェンド・ドラマー/シンガーによるバンドの77-80年録音曲を収めた編集作品+77年ライヴ音源を収録。母国語によるヴォーカルを除くと辺境色はさほど強くなく、70年代初頭のブリティッシュ・ハードに通じるシャープでソリッドなサウンドが魅力。

KASEKE/POLETUSSONUM

RUJA、IN SPEというエストニアの2大バンドのメンバーが集った実力派グループですね!YESに通じる疾走感とちょっぴりカンタベリーっぽさも香るジャジーな味わいが見事に調和してます。これはクールですよ~。

SVEN GRUNBERG/OM

スペーシーなトーンのシンセサイザーを幾層にも重ねて作り上げられる音空間は、とにかく息をのむほどに壮大。オリエンタル要素も取り入れて繰り広げる無限の宇宙を想起させる音像に圧倒されます。エストニアが生んだシンセ・ミュージックの大傑作。

PHLOX/TALU

まさか00年代のエストニアに、ソフト・マシーンやハットフィールドのDNAを継ぐカンタベリーなグループが生まれるとは・・・。硬質さとリリシズム、それを包むエストニアならではの透明感。絶品です。

ベラルーシ

エストニアに隣接するロシアを経由して南下、緑深き小国ベラルーシにやってまりました!

ベラルーシやウクライナで国民食として愛されるジャガイモで作るパンケーキ「ドラニキ」が絶品らしいです。

PROEZD ZAPRESHCHEN/ON THE VERGE…

東欧版『狂気』はたまた『ザ・ウォール』!?80年代終盤のベラルーシにこんなハイクオリティなプログレ作品が存在したとは…。

7 OCEAN/SON OF SUN

イタリアやアルゼンチンのプログレに通じる詩情が印象的な、70年代の香りに包まれたシンフォニック・ロックを鳴らすのがこのグループ。旧ソ連的な荘厳さをほとんど感じさせないメロディアスな作風が特徴です。

RATIONAL DIET/ON PHENOMENA AND EXISTENCES

狂気のヴァイオリン、暴走するサックス、偏執狂的ギター。東欧の小国ベラルーシに突如あらわれたチェンバー・ロック・グループ・・・恐るべし。

ウクライナ

ベラルーシの南に広がるのは東ヨーロッパ有数の国土を誇るウクライナ。首都キエフは、ELPでお馴染みのムソルグスキー「キエフの大門」や、ルネッサンスの楽曲「Kiev」など、プログレのモチーフとしてたびたび使用されていますよね。世界一美女が多い国という点でも気になる国です。

KARFAGEN/SPEKTRA

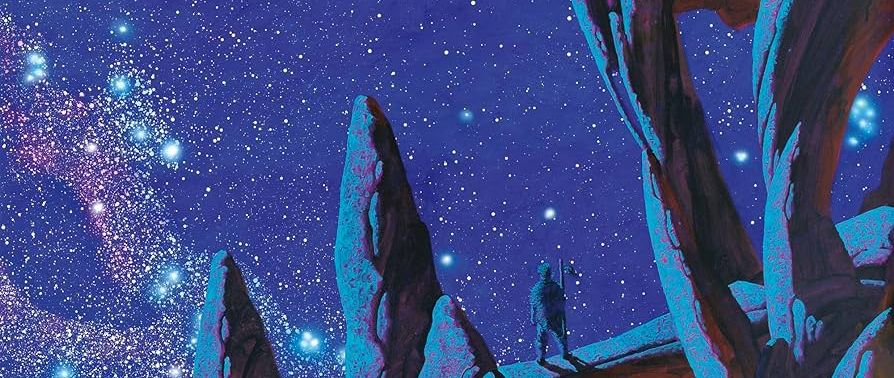

英国を拠点に活動するグループですが、リーダーAntony Kaluginはウクライナ出身で、そのルーツを反映した民族音楽エッセンスもKARFAGENの聴き所。ファンタスティックなジャケの通りの圧巻の幻想絵巻だなぁ。まるで音で絵を描くような感じ、ロイネ・ストルトばり!

ANTONY KALUGIN/STELLAR GARDENER

フラワー・キングスからエッジを取り去って優美に仕立て、そこにニューエイジ的な神秘性を加えた感じ?KARFAGENやSUNCHILDでコンスタントにリリースしながらこの完成度のソロを出してくるとは…。クリエイティヴィティが溢れんばかりなんだろうなぁ。

OBIYMY DOSCHU/ELEHIA

アネクドテンのファンならこれは必聴!ウクライナの恐るべき新鋭による09年デビュー作。ジャケットのイメージ通りと言える、狂おしいばかりに美しく荘厳なシンフォニック・ロックの名作。ただただ劇的です。

OBIYMY DOSCHU/SON

そのデビュー作「ELEHIA」より9年ぶりとなる18年作2ndがもう輪をかけて素晴らしい!!張り詰めた美しさを放つ管弦楽器が彩る、暴力性と底知れぬ美が共存するサウンドには思わず鳥肌が立ちそうになります。アネクドテンのファンだけでなくポーキュパイン・トゥリーのファンもこれは是非!

ルーマニア

そのウクライナをさらに南に抜けると、ドラニキ・・・ではなくドラキュラのモデルとなったヴラド・ツェペシュの国ルーマニアに到着。

F.F.N./ZECE PASI

ジェスロ・タルばりにフルートが吹き荒れたり、イ・プーもびっくりの美メロバラードを聴かせたり、キャパビリティ・ブラウンばりのニッチ・ポップがあったり、このルーマニアのグループ、良い!

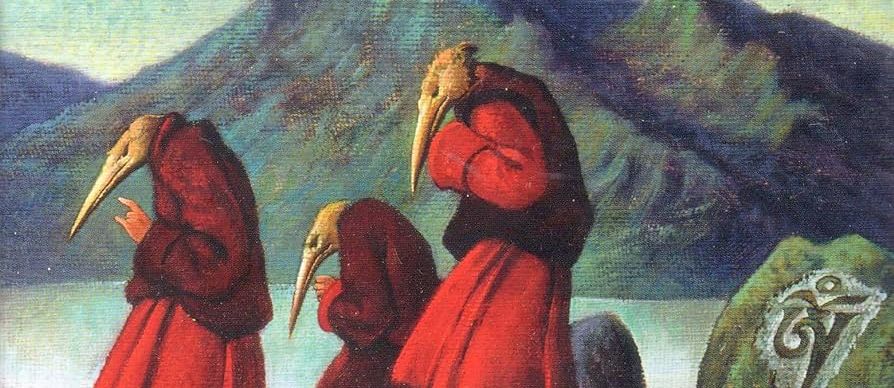

PHOENIX/CEI CE NE-AU DAT NUME

70年代ルーマニアにおいて最も重要なロック・バンドと云われる彼らの記念すべきデビュー作。ロック、フォーク、トラッド、サイケ、60sポップなどをゴッタ煮した、70年代初頭らしい熱気あるプログレを展開します。

ERLEND KRAUSER/LAST DISCOVERIES

そのPHOENIXに在籍経験を持つギタリストがこの方。泣きのギター・インスト好きは要注目!現在はドイツで活躍するギター名手による珠玉のソロ作☆

ECHO/COMING HOME

フロイドの中では実は『おせっかい』が好き?あの時期のサイケ&メロウなフロイド、いいですよね~。それならこのルーマニアから登場したバンドはオススメですよ☆

セルビア

ルーマニアの国土を西へ抜けると、セルビアが広がります。旧ユーゴスラヴィアの中核をなした国で、ベオグラード要塞などが有名ですね。

SMAK/SMAK

こ、これは旧ユーゴ屈指のプログレ傑作ですよ。蘭トレースの端正さと伊レ・オルメのほの暗い叙情美やヘヴィネスを合わせつつ、奇天烈さや熱気、東欧ならではの哀感も混ぜ込んだアンサンブルはプログレ・ファンは歓喜すること間違いなし!

KORNI GRUPA/KORNELUE KOVAC/ORIGINAL ALBUM COLLECTION

旧ユーゴのみならずユーロ・ロックという視野でも上位に来るだろう実力派プログレ・グループによる、2枚のスタジオ作&75年シングル・コンピ&key奏者のソロ3枚を収録した、ユーロ/辺境プログレ・ファン垂涎のBOXセットが入荷!

IGRA STAKLENIH PERLI/IGRA SVETLOSTI

旧ユーゴはセルビア出身、ピンク・フロイド、ホークウィンド、カン、タンジェリン・ドリームあたりに影響を受けたようで、なるほどスペーシーで冥想的な音世界に尖ったビートと破天荒なヴォーカルを乗っけた個性派スペース・プログレ!

セルビアの北西に国境を接するクロアチアにも行ってみましょう♪

TIME/TIME

旧ユーゴはクロアチアにVertigoの名作にも比肩する、陰影に富んだオルガン・プログレがあったとは。トラフィックに通じるR&BフィーリングにVertigo直系のくすんだヘヴィネスを加えたサウンドは本格感ぷんぷん。

DRUGI NACIN/DRUGI NACIN(1975)

旧ユーゴはクロアチアで生まれたプログレ傑作!ウィッシュボーン・アッシュばりのドラマチックなツインリード、幻想的にたなびくオルガン&フルート、そして、炸裂するデヴィッド・バイロンばりのハイトーン・シャウト!

ハンガリー

クロアチアを北上してハンガリーに入国!

リストやバルトークと言ったクラシック音楽の巨匠も輩出している古くからの音楽大国なだけあって、プログレに関しても東欧随一の規模を誇ります。

YESTERDAYS/SENKI MADARA

06年デビュー作でシンフォ・ファンの度肝を抜いたハンガリーの新鋭バンドによる待望の3rdが来ましたよ~!今作も信じられないような繊細で浮遊感ある美麗世界が眼前に広がってきてこりゃ素晴らしっ!

EAST/HUSEG

EAST/BLUE PARADISE

アクの強いハンガリー勢にあって、この一歩引いた感じの奥ゆかしさが何ともたまりませんね~。ジャケット通りのしっとりと淡い叙情がまた素晴らしいんだよなぁ~。アルバム未収のシングルも収録した英語バージョン!

LOCOMOTIV GT/RINGASD EL MAGAD

変拍子ばりばりでハード&アグレッシヴに疾走したと思ったら、キース・エマーソンばりのクラシカルなピアノが突如挿入されたり、そんでまたダークに疾走したら、このバタバタ感もまた東欧プログレの魅力ですよね!

AFTER CRYING/AFTER CRYING SHOW

クラシックとヘヴィ・ロックとの融合という近作の音楽性をベースに、ワールド・ミュージックやポスト・ロックまでも飲み込んだ、相変わらずスケールの大きなサウンドメイクが圧巻だなぁ。現ハンガリー・プログレの雄により衝撃作!

オーストリア

ハンガリーの西に位置するのはクラシック音楽の本場とも言えるオーストリアです。

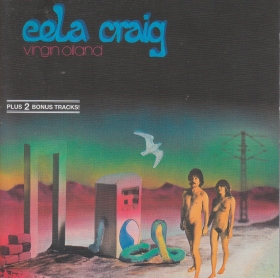

EELA CRAIG/VIRGIN OILAND

オーストリアが誇る名シンフォ・グループによる、旧約聖書をテーマにした5thアルバムは聴いたことあるかな?クラシカルなシンフォをベースに、ポップス、R&B、フュージョンなどを絶妙に溶かし込んだ個性派サウンドはさらに洗練を極めていて素晴らしい!個性派ぶりは相変わらずだなぁ。

【関連記事】

【ユーロロック周遊日記】オーストリアの代表的プログレ・グループEELA CRAIGの71年1st『EELA CRAIG』

一日一枚ユーロロックの名盤をピックアップしてご紹介する「ユーロロック周遊日記」。本日は、オーストリアを代表するシンフォニック・ロック・バンドEELA CRAIGによる幻の1st『EELA CRAIG』をピックアップいたしましょう。

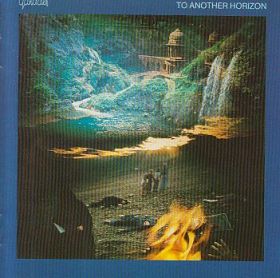

GANDALF/TO ANOTHER HORIZON

シンセをはじめとするキーボード群をメインにギター、ベース、パーカッションもこなすオーストリアの才人。マイク・オールドフィールドとジェネシスの中間に位置するような雄大なシンフォニック・サウンドを聴かせるのがこの82年作!

チェコ

ハンガリーに次ぐ規模でロックが盛んな東欧の国が、オーストリアの北に位置するチェコ。

英国と呼応するロック/プログレの潮流が大きい一方で、アヴァンギャルド・シーンもアンダーグラウンドで発展してきた歴史を持ちます。

BLUE EFFECT (MODRY EFEKT / M.EFEKT)/MEDITACE

ブルース・ロック・ギタリストと言えば、クラプトン?ギルモア?ピーター・グリーン?カケレコからはチェコ・ロック界のレジェンドとも呼ばれるRadim Hladikをオススメ。ジミー・ペイジ影響下の縦横無尽に切り込んでくるギターワークが圧巻です!

PROGRES 2/DIALOG S VESMIREM

変拍子を多用して嵐のごとくヘヴィに畳みかける展開は、伊ヘヴィ・シンフォのファンも痺れること間違いなし。東欧はチェコが誇るプログレ名作!

COLLEGIUM MUSICUM/KONVERGENCIE

これはずばりハプスブルク帝国ロック!? 共産圏のロック、というより、ハプスブルク帝国の文化遺産が息づくブラチスラバという土壌で育まれたロック・ミュージックという方がしっくりくる豊穣な名作!

スロヴァキアにも行ってみましょう♪

FERMATA/FERMATA and PIESEN Z HOL

「BRAND X、RETURN TO FOREVERへの東欧からの回答」by kobakunさん

う~んまさに言い得て妙!

ポーランド

東欧・中欧の2大プログレ大国と言えるのがハンガリーとポーランド。

70年代にはそれほど層の厚いプログレ・シーンではありませんでしたが、80年代以降はヨーロッパ全土でも屈指のプログレ量産国として君臨しています。

CZERWONE GITARY/SPOKOJ SERCA

66年にデビューして以来、ポーランド屈指の人気を誇ったビート・バンドが彼ら。このOPナンバー、「Come Together」をサイケ・ハードに仕立てて、ポーランドならではの哀愁を注いだ感じ!?

QUIDAM/BAJA PROG: LIVE IN MEXICO 99

ポーランドのみならず、ヨーロッパ屈指の女性ヴォーカル・プログレ・バンドと言えるだろうなぁ。1st収録「SANKTUARIUM」の名演に胸打たれます。後半のギターソロにも思わずニヤリ。

GRENDEL/HELPLESS

ロングトーンで泣きまくるギター、ふくよかに包み込むようなストリングス、ピアノ、映像的なアンビエント感あるキーボードワークが絶品のポーランド新鋭。東欧らしい重みを持ちながらもメロディーの良さでじんわりと聴かせるメロディック・ロックが素晴らしい~

MILLENIUM/SIN

オルガンが叙情的にたなびき、R.ライト彷彿のシンセがダークに広がり、そしてギルモア+S.ロザリーと言える泣きのギターが飛翔するサウンドは、「ドラマチック」という言葉をそのまま音にしたような素晴らしさ。ポーランド・シンフォの雄、貫禄の20年作!

WAVE/ME AND REALITY

「狂気」~「ウォール」期フロイドをポーランド特有の深い陰影とモダンな質感で蘇らせたような新鋭バンド。エフェクトを効かせ淡く幻想的なトーンを鳴らす2本のギターと、ひんやりと冷たい質感を持つシンセが浮遊感あるダークな色調の音世界を構築します。深遠かつ静謐な幻想性に溢れたサウンドは、フロイドに肉薄!

UISTITI/UISTITI

この民謡的な「揺らぎ」が感じられる本格派女性ヴォーカルはちょっとすごいかも!そのヴォーカルと渾然一体となってダークなシンフォニック・ロックを展開する演奏陣もレベル高し。これはかなりの個性派バンド!

ART OF ILLUSION/COLD WAR OF SOLIPSISM

ポーランドらしい陰影豊かで幻想的なサウンドがいいなぁ…うおっ!いきなりザクザクしたギターが切り込んできて、一気にテンションMAX!「静」と「動」の振れ幅が凄すぎです…。

【関連記事】

世界のプログレ探求紀行!~南欧編~

世界の国々巡りながら、各国の魅力あるプログレ作品をご紹介する「世界のプログレ探求紀行!」。今回は南欧の諸国を巡りながらプログレ盤をピックアップいたします☆

関連カテゴリー

関連CD在庫

-

PHLOX / TALU

エストニアの新鋭ジャズ・ロック・グループ、2010年作4th、ずばり名作!カンタベリーのファンは是非!!

エストニアのジャズ・ロック・グループ、2010年の4thアルバム。手数多くシャープでアグレッシヴなリズム隊、流麗なフェンダー・ローズ、たおやかに飛翔するサックス!リズム隊の硬質さとエレピや管楽器のしなやかさとのバランスが絶妙。カンタベリー・ミュージックの遺伝子を受け継ぐ正統派グループ!これは素晴らしい作品です。ジャズ・ロックのファンにはかなりオススメ!痺れますよ。

-

YESTERDAYS / SENKI MADARA

ハンガリーの新鋭シンフォ・グループによる18年作3rd、変わらずの淡く浮遊感ある幻想世界を描き出す渾身の傑作!

06年デビュー作『HOLDFENYKERT』でシンフォ・ファンの度肝を抜いた、ハンガリー出身/ルーマニアを拠点とする新鋭シンフォ・グループ、18年作3rd。いや今作も素晴らしいですよ〜!シャープなキレを持つリズム・セクションを土台として、メロトロンが幻想のカーテンをなびかせ、フルートが幽玄を奏で、品のある艷やかなシンセが疾走し、そして柔らかなアコースティックギターが心地よく響く、驚くほどに瑞々しく透明度の高いアンサンブル。そこに命を吹き込むのが、土着的な響きを持つハンガリー語を息を呑むほど神秘的に聴かせる女性ヴォーカル。それらがしなやかに組み合わされて形作られていくどこまでも繊細な音世界は、過去作よりもさらに美しく洗練されている印象です。ここぞという場面でヴァイオリン奏法を駆使して優美に泣くギターのプレイも胸を打ちます。パーカッションを交えエキゾチックに彩る民族エッセンスもシンフォニックなサウンドに自然に溶け込んでいて素晴らしい。終始、この世とは思えない淡く浮遊感ある幻想世界が眼前に広がる名品。文句なしにおすすめ!

-

カケレコ国内盤(帯・解説付仕様)、ペーパーケース仕様、黒い盤面の特殊CD-R、定価2990+税

レーベル管理上の問題によりペーパーケースにスレがある場合がございます。また自主制作CDにつき、ジャケットの色味が画像と異なる場合がございます。予めご了承ください。

-

-

ペーパーケース仕様、盤面が黒い特殊CD-Rです

ペーパーケースにスレがございます。また自主制作という関係上、ジャケットの色味が画像と異なっている場合がございます。ご了承ください。

-

-

RUJA / PONI LOUNA IDA LAAS…

名実ともにエストニアを代表する名バンド、当時4曲のみがEPとしてリリースされた幻のアルバム『Pohi Louna Ida Laas…』の12曲完全版をCD1に、当時のライヴ音源やレア音源を13曲をCD2に収録した18年編集作品

エストニアのYESとも称される、名実ともに同国を代表するプログレ/ロック・バンド。70年代後半にフルアルバムとしてリリースが予定されながらも、ソ連の検閲により4曲のみのEPとしてリリースされた作品『Pohi Louna Ida Laas…』の12曲完全版をCD1に収録。YESやNEKTARあたりを彷彿させるファンタジックな飛翔感、目まぐるしく場面転換するような複雑な曲構成とシアトリカルさコミカルさも織り込んだ表情豊かな音楽性で一気に聴かせる名作です。CD2には同時期のライヴやレア音源13曲を収録。エストニア最高のバンドの所以をたっぷりと堪能できる素晴らしい作品です!

曲目リスト

【Disc 1】 Põhi, Lõuna, Ida, Lääs…

1-1. Põhi, Lõuna, Ida, Lääs… 6:06

1-2. Laul Teost 2:24

1-3. Omaette 2:40

1-4. Ajaloo Õppetund 2:33

1-5. Couplet In Estonian (Ha, Ha, Ha, Ha) 4:16

1-6. Läänemere Lained 3:15

1-7. Mis Saab Sellest Loomusevalust? 7:36

1-8. Üle Müüri 3:39

1-9. Keldrikakand 0:57

1-10. Elupõline Kaja 4:49

1-11. Ei Mullast… 2:43

1-12. Klaperjaht 1:15【Disc 2】 Ruja Laval / Parallelmaailmad

2-1. Ahtumine 7:49

2-2. Keldrikakand 0:53

2-3. Ei Mullast… 2:48

2-4. Isamaa 1:07

2-5. Klaperjaht 0:48

2-6. Kimalane Ungaris (Andrus Vahti Soolo) 1:04

2-7. Oh Öelge, Doktor 2:37

2-8. Omaette 2:03

2-9. Avanemine 4:19

2-10. Meediaaskeldus 1:48

2-11. Stereo I 4:32

2-12. Ma Mustas Öös Näen… 2:48

2-13. Ootamisest Ja Olemisest 7:44-

【カケレコ国内盤(直輸入盤帯・解説付仕様)】デジパック仕様、2枚組、Disc2には76/78年のライヴ音源8曲と同時期のスタジオ・レコーディング5曲を収録、デジタル・リマスター、定価3190+税

-

-

KASEKE / POLETUS/SONUM

エストニアを代表する傑作、テンション溢れるジャズ/プログレッシヴ・ロック、83年作+81年EPの全13曲

旧ソ連はエストニアを代表するグループ、RUJAとIN SPEのメンバーを中心に結成されたグループ。83年作に81年作のEPをカップリングした2in1CD。シンセとギターがアグレッシヴかつ荘厳に畳みかけるパートと、フュージョン・タッチの流麗なギターが軽やかに舞うメロディアスなパートとを鮮やかに対比した展開が見事。辺境っぽさは全く無く、テクニック、アレンジ、メロディ・センスともにかなりのハイ・クオリティ。YES+HATFIELD & THE NORTHと言うと乱暴ですが、疾走感と繊細さが絶妙に調和された奇跡の傑作。

曲目リスト

1. Introduktsioon = Introduction 2:06

2. Sõnum = A Message 4:36

3. Kala Jälg Vees = Fish’s Trace In The Water 3:32

4. Laupäeval Koos Isaga = Together With Dad On Saturday 4:18

5. Elevant = Elephant 4:12

6. Valhalla 4:12

7. Elevantsi Hirmulaul = Heffalump’s Song Of Fear 3:34

8. Salajane Rõõm = Secret Joy 3:44

9. Põletaja = Con Fuoco 3:36

10. Tantsija = Dancer 5:50

11. Näotused = Unsightlinesses 4:48

12. Pikk Päevatee = Long Way To Go 4:44

13. Põlenud Maa = Burnt Land 3:42-

【カケレコ国内盤(直輸入盤帯・解説付仕様)】デジパック仕様、デジタル・リマスター、定価2990+税

-

-

UISTITI / UISTITI

ポーランド、圧倒的な存在感を放つ女性ヴォーカルが魅力のシンフォニック・ロック、09年作

ポーランドのシンフォニック・ロックグループ、09年デビュー作。細かく刻むジャズ・ロック調のドラムスとメランコリックな中にも叙情美を感じさせるギターを中心としたアンサンブルに乗って、しなやかさと力強さを併せ持つ女性ヴォーカルが素晴らしい歌唱を聴かせるシンフォニック・ロック。東欧特有のうす暗さが漂うシリアスな楽曲から軽快なリズムと瑞々しいアコギが爽やかに駆け抜ける楽曲まで、演奏陣が多彩なアンサンブルを繰り広げる中、それらに見事に歌声を乗せていくヴォーカルは存在感抜群。民族音楽的歌唱に根ざした独特のゆらぎを随所に感じさせる実力派で、内面をさらけだすような生々しい歌唱には思わず息をのみます。テクニカルで緩急自在の演奏と吸い込まれるような魅力を持つ女性ヴォーカルの歌声が印象的な傑作です。

-

RATIONAL DIET / ON PHENOMENA AND EXISTENCES

東欧はベラルーシ出身、圧倒的にテンションみなぎるチェンバー・ロック、2010年作、名作!

東欧はベラルーシ出身、管弦楽器奏者を含む6人編成のチェンバー・ロック・グループ。2010年作5th。テンションみなぎる変拍子、狂気のヴァイオリン、暴走するサックス、FRIPP譲りの偏執狂的ギター、スリリングなピアノ、Dagmar Krauseのごとくな女性Vo。とにかく圧倒的なテンション!HENRY COWやクリムゾン『太陽と戦慄』のファンは間違いなく気に入るでしょう。アンサンブルの強度が半端ではありません。おすすめ!

-

MILLENIUM / SIN

現ポーランド・シンフォ・シーンの中核を成すバンド、2020年作14thアルバム!

現在のポーランド・シンフォ・シーンの中核を担うグループ、14作目となる2020年作。タイトルが示すとおり、現代社会における「七つの大罪」を描く7曲によって構成されたコンセプト・アルバムとなっています。重厚なテーマですが、本作でもPINK FLOYDと90s以降のMARILLIONから影響を受けた深淵かつエモーショナルなシンフォニック・ロックは健在。ビシッビシッと重くタイトに刻むリズムに乗って、オルガンが叙情的にたなびき、リック・ライト彷彿のシンセがダークに広がり、そしてギルモアの泣きとS.ロザリーのメロディアスな音運びを兼ね備えたギターが飛翔するサウンドは、「ドラマチック」という言葉をそのまま音にしたような素晴らしさ!英語で歌う、スタイリッシュな歌い回しの中に切ない哀愁を秘めた男性ヴォーカルも、劇的なサウンドを一層盛り立てます。エレクトロニクスやSEを効果的に用いた演出力の高さにも注目。今回も貫禄のMILLENIUMサウンドを繰り広げる力作です。

-

SMAK / SMAK

旧ユーゴ屈指のプログレ・バンド、クラシック、ブルース、ジャズ/フュージョンが見事に融合した75年の名デビュー作

71年に結成された旧ユーゴはセルビア屈指のヘヴィ・プログレ・バンドによる75年デビュー作で、東欧屈指の一枚としてユーロ・ロック・ファンに愛される名作。特筆なのが旧B面すべてを使った19分近い大曲。手数多く前のめりで性急なドラム、クラシカルでいて東欧ならではの独特の哀感もあるエレピやオルガン、そして、キーボードと時に高速ユニゾンを奏で、時にハードエッジなリズム・ギターでロック的ダイナミズムを生み出すギター。オランダのトレースの端正さとイタリアのレ・オルメのほの暗い叙情美やヘヴィネスを合わせつつ、時にジェントル・ジャイアントばりの奇天烈さ、時に伊ヘヴィ・シンフォばりの熱気を注入しつつ、東欧ならではの独特の哀感もあるアンサンブルはプログレ・ファンは歓喜すること間違いなし。クラシック、ブルース〜ハード・ロック、ジャズ/フュージョンの見事な融合。ずばりユーロ・ロック屈指の名曲でしょう。旧A面の小曲も魅力で、ツェッペリンばりのハード・エッジなアンサンブルと線の細いハイ・トーンのヴォーカルからは辺境プログレならではの翳りがぷんぷん漂っています。それにしても、後にBIJELO DUGMEにも参加し、ソロでも活躍するLaza Ristovskiはプログレファン注目のKey奏者と言えるでしょう。東欧屈指の名作です。

-

COLLEGIUM MUSICUM / KONVERGENCIE

「東欧のキース・エマーソン」Marian Varga率いるクラシカル・キーボード・プログレ!71年作2nd

東欧のキース・エマーソンと言えるKey奏者、Marian Varga率いる旧チェコスロバキア(現スロヴァキアのブラチスラバ出身)を代表するグループ。オリジナルは2枚組で全4曲という大作の71年作2nd。旧A面は、ジャズ・ロック寄りの手数多いスリリングなドラムの上を、端正な音色のオルガンが伸びやかにリフを奏でたり、時に変調したトーンでソロを奏でたり、ギターも負けじと流麗な早弾きで切れ込む、というスタイルのキーボード・プログレ。EL&Pのファンは「おおっ」となること間違いなしな展開。なお、ギタリストは、後にFERMATAを結成するFrantisek Griglakで、ジミヘンやペイジからの影響が色濃いブルージーなフレーズで楽曲にロック的ダイナミズムと陰影をもたらしています。旧B面は、リムスキー=コルサコフの交響曲『シェヘラザード』をモチーフにした楽曲で、トレースばりにクラシカルなキーボードが躍動するナンバー。キレのあるバンド・アンサンブルも圧倒的なテンションです。旧C面は、後に連名作も出す盟友、ヴォーカルのPavol Hammelを迎えた陽光溢れるようなリリカルなヴォーカル・ナンバー。格調高くもファンタスティックなピアノが絶品です。旧D面は、どんどんと無調のアヴァンギャルドな音世界へと展開・・・。80分にわたり、Marian Vargaのキーボード奏者&コンポーザーとしての才が爆発したキーボード・プログレの傑作です。

-

TIME / TIME

旧ユーゴを代表するオルガン・プログレ名作、72年作

旧ユーゴで、現クロアチアはザグレブ出身のオルガン・ロック・グループ、72年のデビュー作。トラフィックに通じるR&Bフィーリングに、VERTIGO勢に通じる陰影やハードさを加えたサウンドが持ち味。手数多くタイト&グルーヴィーなドラムと地を這うようにヘヴィなベースによる屈強なリズム隊、くすんだトーンのオルガン、ここぞでファズ・ギターを炸裂させるブルージー&ソリッドなギター、ちょっぴりアクの強い声のソウルフルなヴォーカル。各楽器ともテクニック抜群で、一体感もあり、本格感ぷんぷん。ズシリと重いアンサンブルを軸に、変拍子による細かなキメも織り交ぜた展開も見事。フルートがむせび泣くジャジーでアコースティックなパートなど、表現力も特筆です。これは、素晴らしいグループ!英ロックのファンは必聴と言える名作!

-

AFTER CRYING / AFTER CRYING SHOW

ハンガリー出身、現東欧シーンを代表するプログレ・グループ、03年作

直輸入盤のため、ジャケットに若干ツメ跡等ある場合があります。ご了承ください。東欧を代表するハンガリーのプログレ・グループ、03年作。クラシックとヘヴィ・ロックとの融合という近作の音楽性をベースに、ワールド・ミュージックやポスト・ロックまでも飲み込んだ、相変わらずスケールの大きな作品に仕上がっています。男性ヴォーカルを新たに迎えており、退廃的な雰囲気のエモーショナルな歌声がサウンドの荘厳さを一層引き立てています。無機的なパートと感情的なパートとが織り成す、格調高くも沸々としたエネルギーを感じる逸品。

-

ERLEND KRAUSER / LAST DISCOVERIES

ルーマニアを代表するプログレ・グループPHOENIXに在籍したギタリスト、17年ソロ作、テクニカルかつドラマチックな泣きのフレーズ溢れ出る絶品ギター・インスト

ルーマニアの代表的プログレ・グループPHOENIXに在籍していたことで知られ、現在はドイツを拠点に活動するルーマニア人ギタリスト、自身のレーベルNNKよりリリースした17年ソロ作。フィンガー・ピッキングとタッピングを駆使したErlendのテクニカルかつ叙情溢れ出るエレキ・ギターをベースに、メロウなピアノや繊細なアコギ、端正なリズム隊を加え、これでもかとドラマチックなギター・インストを繰り広げます。全体的にゆったりとした曲調ながらも、時にスピーディーに時に伸びやかにと起伏を付けつつ紡がれる、深みあるギター・フレーズの心地よさと言ったら無し。「泣き」のギター好きからニューエイジ、イージー・リスニングをお探しの方まで、是非ご一聴頂きたい逸品です。

-

KORNI GRUPA/KORNELUE KOVAC / ORIGINAL ALBUM COLLECTION

旧ユーゴを代表する名プログレ・グループ、スタジオ・アルバム2作品+75年コンピ+key奏者Kornelije Kovacによるソロ3作品の6タイトルを収録!

72年1st『KORNI GRUPA』、イタリアのRicordiレーベルからリリースしたKORNELYAN名義での74年2nd『NOT AN ORDINARY LIFE』、アルバム未収録のシングルを中心とする75年の編集盤『MRTVO MORE』、キーボーディストのKornelije Kovacによる77年ソロ1st『IZMEU SVETLOSTI I TAME』、Kovacのソロ・プロジェクトK2の80年唯一作『WHY』、86年ソロ作『SAMPLED MOON』の6作品を収録。K2はKovacが、Colin Hodgkinson(b/ex.BACK DOOR)&Paul Robinson(dr/ex.TURNING POINT)という英国ジャズ・ロックの実力派リズム隊、そしてバグルス「ラジオスターの悲劇」で著名な女性シンガーLinda Jardimらと結成したグループで、ゲストにもRay RussellやBernie Marsdenらいぶし銀の名手を迎えた英国プログレ・ファンも必聴の一枚。ユーゴのみならず東欧プログレ最高峰とも言えるKORNI GRUPA/KORNELYANSの周辺作品をまとめて聴くことが出来るユーロ/辺境プログレ・ファンなら要チェックのボックスセットです。

-

DRUGI NACIN / DRUGI NACIN(1975)

旧ユーゴ屈指の名グループによる75年のデビュー作、ユーライア・ヒープやウィッシュボーン・アッシュのファン必聴の名作

旧ユーゴはクロアチアのザグレブ出身のプログレ・グループ、PGP-RTBレーベルから75年にリリースされたデビュー作。幻想的にたなびくオルガンやフルート、ウィッシュボーン・アッシュばりのドラマティックなツイン・リード、そして、デヴィッド・バイロンを彷彿させるハイ・トーンのシャウト・ヴォーカル。叙情的で陰影に富んだサウンドは、ハーヴェストやヴァーティゴ・レーベルの叙情的な英プログレのファンにはたまらないでしょう。エッジの立ったトーンのエネルギッシュなリズム・ギターが冴えるハード・ロックもまた魅力的。旧ユーゴ屈指の名作です。

-

-

EAST / BLUE PARADISE

ハンガリーの名グループ、81年リリースのデビュー作『JATEKOK(邦題:蒼い楽園)』の英語バージョン

ハンガリー屈指のシンフォニック・ロック・バンド。81年リリースのデビュー作『JATEKOK(邦題:蒼い楽園)』の英語バージョン。ほの暗いスペーシーさとセンチメンタルな叙情美とがブレンドした翳りに満ちたキーボード、ロングトーンのメロディアスなギター、動きの多いベース、霧の向こうで鳴らされているようなドラム、メランコリックなヴォーカル、詩情に溢れたメロディが印象的なシンフォニック・ロック。全体を覆う重苦しく荘厳な雰囲気がいかにも東欧的です。アーティスティックで奥ゆかしさが漂う名作。

-

ANTONY KALUGIN / STELLAR GARDENER

KARFAGENやSUNCHILDを率いるウクライナ出身の才人キーボーディスト/マルチ・プレイヤーによる21年ソロ作!

英国を拠点にKARFAGENやSUNCHILDなどのグループを率いて活動するウクライナ出身の才人キーボーディスト/コンポーザー。前20年作と同様に、すべて彼自身のみで演奏した21年ソロ作。約20分の曲が2つという大作主義も前作を踏襲しています。夢見るようなトーンのシンセサイザー・サウンドを主体とするファンタスティックな世界観のシンフォニック・ロックは相変わらず珠玉の出来栄え。彼が敬愛するTHE FLOWER KINGSからエッジを取り去って優美に仕立て、そこにニューエイジ的な神秘性を加えたようなサウンドが印象的です。前年のソロ作『MARSHMALLOW MOONDUST』や彼のプロジェクトSUNCHILDの作品が気に入っているならマストな一枚!

-

-

SVEN GRUNBERG / OM

母国エストニアのみならず東欧を代表するシンセ奏者の一人、壮大な音の宇宙を描き出す88年作

70年代にはシンフォ・グループMESSを率い活動したエストニア出身のシンセサイザー奏者による88年2ndソロ。スペーシーなトーンのシンセサイザーを幾層にも重ねて作り上げられる音空間は、とにかく息をのむほどに壮大。無限に広がる宇宙空間を想起させる音像にただただ圧倒されます。TANGERINE DREAMやKlaus Schulzeらジャーマン・エレクトロに通じるスタイルですが、シンセの音に無機質な感触はなく、美しく繊細な出音が魅力的。どこか和のテイストを感じさせるパーカッションや弦楽器も自身で演奏、スペーシーなシンセサイザーと見事な調和を聴かせており、恐るべきセンスを発揮しています。IN SPEなど他のエストニア・プログレでも感じられた、時に宇宙すら通り越して異世界の景色が見えてきそうな途方もない映像喚起力を有した傑作です。

-

-

EHALA/NOGISTO/KAPPEL/VOLKONSKI (RUJA) / ROCKOOPER “JOHNNY”

エストニア・ロックを象徴する名プログレ・バンド、80年に作曲されたロック・オペラ用作品『Johnny』を再録した21年作!

名実ともにエストニア・ロックを象徴するプログレ・バンドとして不動の人気を誇るRUJA。そのメンバーを中心に80年に書き上げられたロック・オペラ用音楽『Johnny』を、21年の再上演に合わせ歴代在籍メンバーが集結して再録音したのがこの作品です。Olav Ehala(key)、Jaanus Nogisto(g)、Margus Kappel(key)ら初期〜全盛期のメンバーを軸とする演奏と、演劇のキャスト達によるヴォーカルによって繰り広げられるクラシカル&シアトリカルなサウンドは、70年代の彼らと少しも変わらぬ輝きを放っているように感じられます。CD2には、80年当時録音の『Johnny』の楽曲も収録!

-

CZERWONE GITARY / SPOKOJ SERCA

ポーランド屈指のビート・バンドが71年にリリースしたサイケデリック&アート・ロックの好作品

66年にデビューして以来、ポーランド屈指の人気を誇ったビート・バンド。3枚のビート名作を残した後にリード・ギタリストが脱退。トリオ編成となってからの2作目で、通算5作目となる71年作が本作。キャチーなビートを期待したデビューからのファンからはソッポを向かれたものの、現在ではポーランド・ロックの名作として高く評価されているようですが、なるほど納得。オープニングからファズ・ギターが低く立ちこめて、混沌とした空気が渦巻きます。どこかモノトーンのクリーンなカッティング&メランコリックなアルペジオによるリズム・ギターを軸に、ファズ・ギターのリードが時にスリリングに切り込み、時にサイケデリックな音像を描きます。ここぞでは、Vo&Gのメンバーにはヴァイオリンとピアノのクレジットもあって、ここぞでヴァイオリンが狂おしくむせいで痺れます。ビートルズの「Come Together」をサイケ・ハードに仕立てて、ポーランドならではの哀愁を注いだ感じ!?聴き所の多い好作品です。

-

MAGNETIC BAND / MAGNETIC BAND I

エストニア・ロックの立役者と言うべきドラマー/ヴォーカリストGunnar Grapsによるバンド、77-80年録音曲の編集盤&77年ライヴ音源を収録、21年リリース

エストニア・ロックの立役者と言うべきドラマー/ヴォーカリストGunnar GrapsによるバンドMAGNETIC BANDの77-80年録音曲10曲を収めた編集作品をCD1に、77年のライヴ音源をCD2に収録した21年リリース作。エストニア語によるヴォーカルを除くと辺境色はさほど強くなく、70年代初頭のブリティッシュ・ハードに通じるシャープでソリッドなサウンドが魅力。洒脱なブラスなども取り入れてジャズ・ロック的な緻密でタイトな演奏も随所で聴かせており、ハード・ロック・ファン/プログレ・ファンどちらにもオススメできる好盤です。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!