スタッフ厳選☆今週の3枚!!【2019年7月~12月アーカイブ】

2020年1月12日 | カテゴリー:世界のロック探求ナビ

こんにちは、スタッフ佐藤です。

この「スタッフ厳選☆今週の3枚!」のコーナーでは、新作を中心に「これは聴いてもらいたい!」と思った激カケレコメンドな作品を毎週3枚ご紹介しております。

2019年7月~12月に取り上げた作品はこちらでチェックいただければ幸いです!

12月29日~4日の3枚

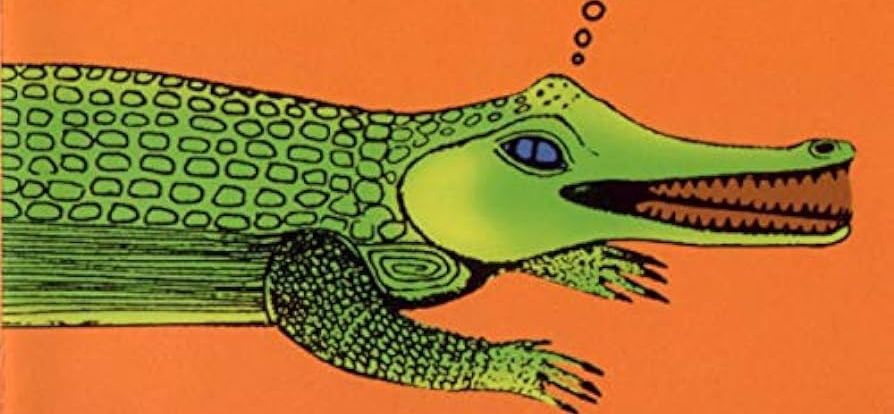

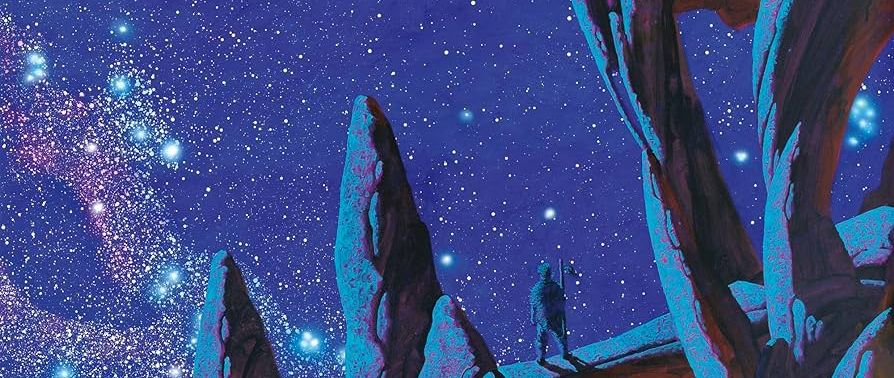

その1. CLEPSYDRA/GAP

最初はスイスの実力派バンドがついに再始動しリリースした19年作5thアルバムをご紹介!

90年代以降のスイスを代表するハイレベルな4作品を残しながら、01年以降は15年にライヴ・アルバムがリリースされたのみだった彼ら。スタジオ・アルバムとしては実に18年ぶりの新作となりました。

そのサウンドは、従来通りポンプ・ロックに通じるGENESISへの憧れを抱いたスタイルを軸に、キーボードがもたらすファンタジックさとリズム&ギターが担う重厚さを絶妙に対比させた丹念かつ実直なシンフォニック・ロック。

華やかなトーンで疾走するシンセに、エッジの立ったキレのあるギターが絡み、伸びやかで声量豊かなハイトーン・ヴォーカルがキャッチーなメロディを歌い上げる。場面ごとに表情を変えながらまるで物語を紐解くように進行していくドラマチックな演奏と曲構成は、彼らがGENESISの遺伝子を確かに受け継ぐバンドであることを感じさせます。

ピアノやストリング・シンセが静謐に流れゆく、抑えたパートでのリリカルな表現力も圧巻。

18年というブランクを経ながらも、変わらず一級のシンフォニック・ロックを堂々と提示する傑作となっています!

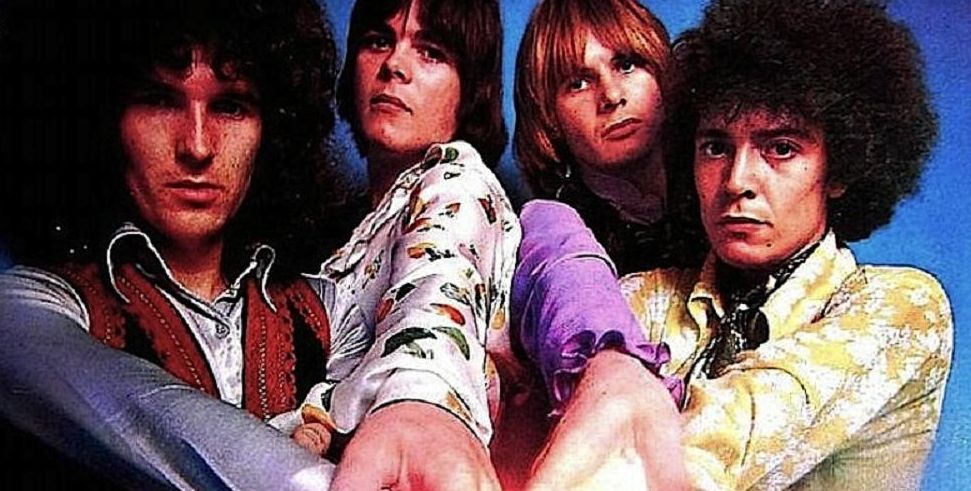

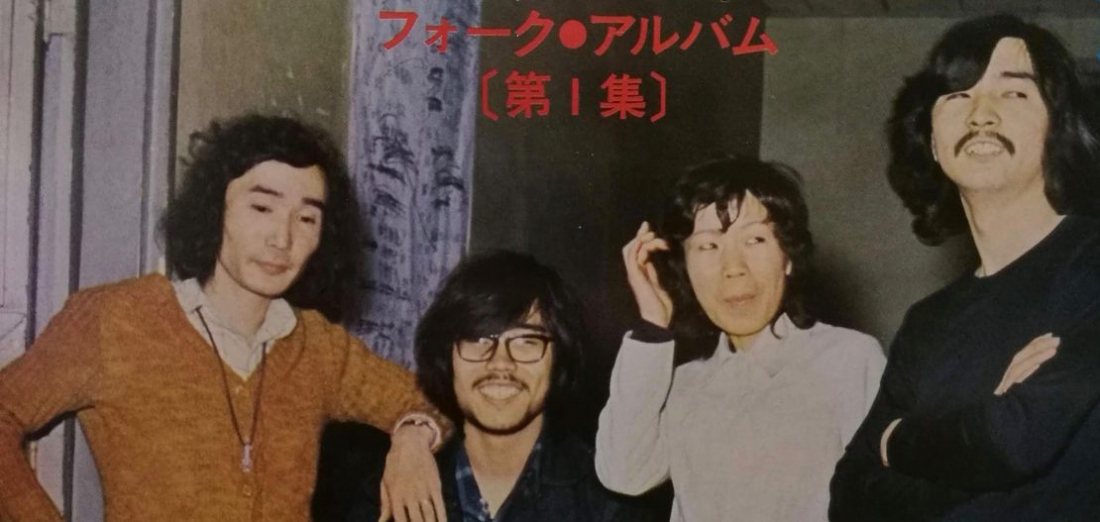

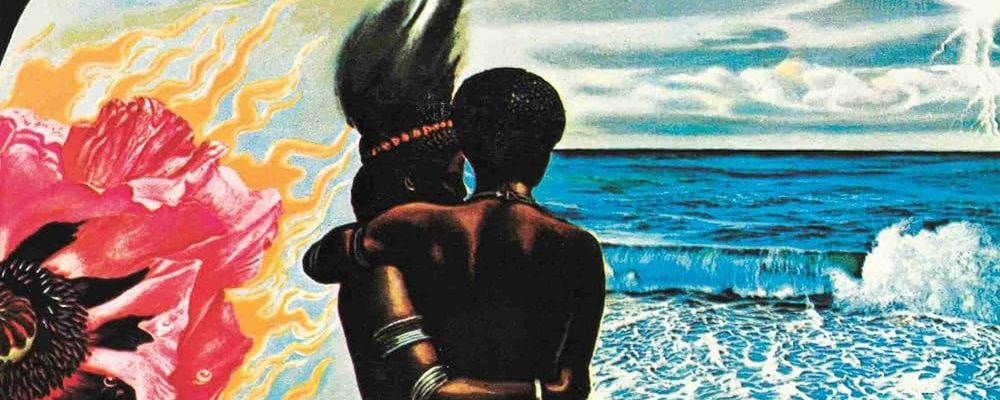

その2. TASAVALLAN PRESIDENTTI/II

リイシューからはこの北欧ジャズ・ロックの名盤をご紹介!

ゲスト参加したWIGWAMの代表作『Fairyport』にて印象的なプレイを披露した他、ソロ・ミュージシャンとしても成功したギタリストJukka Tolonenを中心とするフィンランドのジャズ・ロック・バンドによる、71年の2ndアルバム。

もうこの一曲目からエネルギッシュすぎる名曲!

小気味よいパーカッションを絡めたリズムと賑やかにかき鳴らすアコギ、テンションMAXで吹き鳴らすサックスらがひた走るイタリアン・ロックにも通じる祝祭感に満ちたアンサンブルに、Jukka Tolonenのサイケとブルースを折衷したスリリングなギターワークが乗るこのスリリングさと言ったらありません。

他の曲も、フルートの響きが北欧の神秘的な森をイメージさせるトラッド・ロックや、芳醇な鳴りのオルガンとブルージーな深みを帯びたギターのコンビが堪らないTRAFFICタイプのブルース・ロックなど多彩に聴かせます。

録音当時まだ18、9歳であるはずのJukka Tolonenですが、ブルース/サイケ/ジャズを咀嚼したセンスあるフレージングはすでに全開。後の活躍を予感させるのに十分な存在感を発揮していますよね。

SAYA DE BAYETA/LA MUSICA DE ACSU

最後は旧譜ですが、アルゼンチンから素敵な一枚が届いてますのでピックアップ☆

ギタリスト/コンポーザーのGoyi Alzaibarを中心に結成。サックス奏者とヴァイオリン奏者を含むジャズ・ロック・グループが82年に残した唯一作。

基本はサルサ・テイスト濃厚なラテン・フュージョン/ジャズ・ロックで、パーカッションも小気味よく絡むダンサブルなリズムワークとサルサ特有の抑揚で雄々しく歌うスペイン語ヴォーカルが印象深い、陽気かつ情熱みなぎる演奏が思わず踊りだしたくなるほどに魅力的。

でもそれだけで終わらず、陽気な演奏が一転MAHAVISHNU ORCHESTRA影響下の硬質なジャズ・ロックに表情を変えまるで別バンドのようにピンと空気が張り詰めます。

Goyi Alzaibarによるマクラフリン・リスペクトの緊張感あるフレーズで畳みかけるギターと、シャープでキレのあるヴァイオリンが、ソロを取り合ったりスピーディーにユニゾンしたりとアンサンブルを支配。

ただ硬質な中にもそこはかとなくタンゴ風味が香ってくる演奏は、やはりアルゼンチンのグループですね。

ラテン・フュージョン/ジャズ・ロック好きにマハヴィシュヌ好き、そしてサルサ・パートはチリのLOS JAIVASあたりがお好きな方にもおすすめしたいです。

12月22日~28日の3枚

その1. THIEVES’ KITCHEN/GENIUS LOCI

最初に取り上げたいのが、英国シンフォの実力派が放ったこの新作!

99年より活動する、英国シンフォニック・ロックの代表的グループによる19年作7thアルバム。

2013年作『One For Sorrow Two For Joy』以降、北欧シンフォの雄ANGLAGARD人脈が関わってきた本バンドですが、今作でもANGLAGARDの元キーボーディストThomas Johnson、現ANGLAGARDの女性フルート奏者Anna HolmgrenとベーシストJohan Brandが全面参加しています。

開始から、カンタベリー・ロックを北欧的透明感いっぱいに鳴らしたような、あまりにも淡くデリケートなサウンドに息をのみます。

スッと染み入ってくる癖のない美声の女性ヴォーカルと密やかに幻想美を広げるオルガン&エレピ、美しくさえずるフルート、そして奥ゆかしいメロトロンの響き…。比較的ゆったりしたテンポで丹念に織り上げられていく美麗かつ浮遊感もたっぷりのシンフォニック・ロックが感動ものです。

後半に収められた20分の大作では、ドラム、ギター、オルガンをメインにして躍動感あるダイナミックな演奏が繰り広げられ聴き所ですが、それでも持ち前の気品ある佇まいは崩さずに華麗に走り切る演奏が見事。

ハンガリーの人気グループYESTERDAYSの淡く繊細な音世界に通じていて、彼らがお好きなら本作も是非聴いてみて欲しいです。

試聴は下記リンク先のbandcampページで可能です!

https://thieveskitchen.bandcamp.com/album/genius-loci

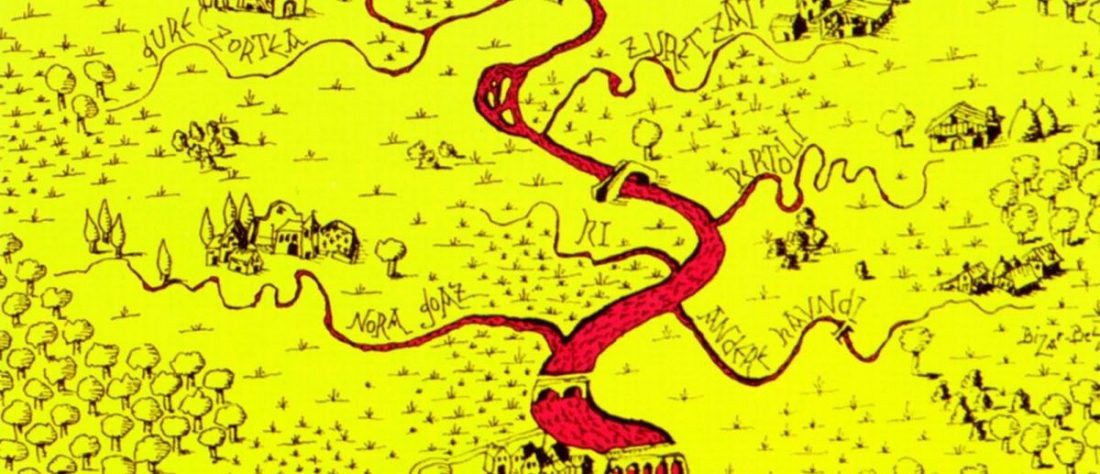

その2. PAMPA TRASH/BURZAKO

自らのサウンドを「タンゴ・プログレ」と名づけるアルゼンチンはブエノスアイレス出身の新鋭バンドによる4年ぶり2ndアルバム。

あの独特の哀愁に満ちた音色でタンゴベースのスリリングなフレーズを連発するバンドネオンをリードに、キレのあるリズム・セクションを伴いつややかに疾走するスタイルは、まさしく「タンゴ・プログレ」を冠するに相応しいもの。

巨匠ピアソラからの濃厚な影響を感じさせつつも、母国の名バンドSERU GIRANばりのリリカルかつフュージョン的洗練を帯びたラテン・ロック・テイストもたっぷりで、さらには時折ヒップホップのようなノリも顔を覗かせるなど、タンゴの伝統を下敷きにしながらもとことんクリエイティブに構築されたサウンドに痺れる一枚となっています!

諧謔心あるジャケットも素晴らしい♪

その3. MARTIN PHILIPPI BLUES BAND/MARTIN PHILIPPI BLUES BAND

最後は、ドイツから19年初CD化のニッチな一枚を。

独ニュルンベルクのブルースマン、Martin Philippi率いるバンドが77年にリリースした唯一作。

Robert JohnsonやOtis Rushをはじめとするブルース・クラシックのカヴァーが主で、A面にあたる前半はPhilippiのアコギ弾き語り、B面にあたる後半からはバンドをバックに付けたグルーヴィーなエレクトリック・ブルース・ロックを披露。

バンド・メンバーには70年代初頭に活動したジャーマン・ロック・バンドIHRE KINDERのベーシストWalti Schneiderも名を連ねており、軽快なベース・ラインにタメを効かせた芳醇なギター、独特なまろやかさを持ったPhilippiのヴォーカルや巧みなブルース・ハープが絡み合う洒脱かつ濃密なサウンドがかなり格好いいです。

ラストを飾るMuddy Waters「I Got My Mojo Workin’」のファンキーなカヴァーもセンス◎。

英米ブルース・ロック・ファンもきっと唸らせる、本格派なブルース・ロックを楽しませてくれる好盤です。

12月15日~21日の3枚

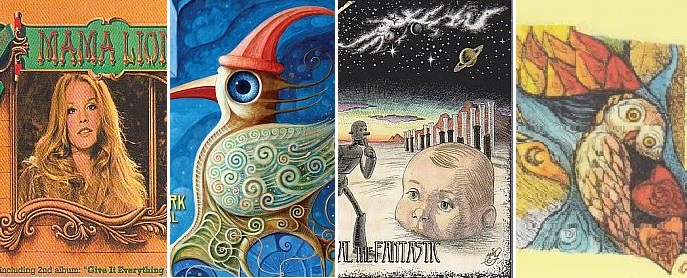

その1. IN SPE/IN SPE

最初は、今年めでたくリマスター&追加音源収録でリイシューされた、このユーロ・プログレの名盤からまいりましょう☆

RUJAと並んでエストニア・プログレの代表格と言えるバンドIN SPEによる、83年の1stアルバムが本作です。

IN SPEは、バルト海に浮かぶエストニア領ヒーウマー島出身のマルチ・プレイヤー/ヴォーカルのErkki-Sven Tüürを中心として79年に結成。83年にこのデビュー作を、85年に2ndアルバム『Typewriter Concerto In D』を発表しています。

70年代エストニアを代表するRUJA、そのRUJAとIN SPEのメンバーらが結成したKASEKE、そして新世代ではPHLOXという素晴らしいグループ達を輩出しているエストニアですが、そのエストニア・プログレにあって最高傑作と言っても過言ではないのがこのアルバムです。

終始ため息が出るほどにデリケートで透明感に満たされたサウンドによって紡がれる、民族色も織り込んだシンフォニック・ロックはもう絶品の一言。

独特の間を感じさせる不思議な聴き心地のリズムに、淡い色彩を広げるシンセやハモンド、神秘的に囁き合うフルート&リコーダー、そしてシャープなトーンでメロディアスに旋律を描くギター。異世界の情景を描写するかのような静謐で美しく仄かにスペイシーな音像は、北欧プログレと東欧プログレ両方の味わいを備えていると言えます。

まだ聴いたことのない方は、是非ともこの唯一無二のサウンドに感動していただきたいところ!

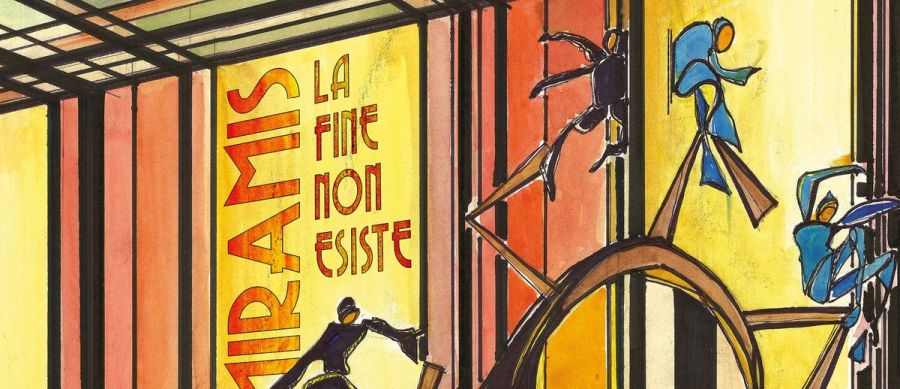

続いては、イタリアのYUGENと共に現チェンバー・シーンを担うスペイン新鋭による19年作をご紹介!

その2. OCTOBER EQUUS (OCTOBER EQUUS QUARTET)/PRESAGIOS

スペインはマドリッドで03年に結成されたチェンバー・ロック・グループによる19年作で、スタジオ・アルバムとして5作目となります。

初期はチェンバー・ロックを土台にしながらもクリムゾンの影響が色濃い凶暴な音楽性が目立った彼ら。

本作もそういった一面を備えつつ、全体としては「UNIVERS ZERO+PICCHIO DAL POZZO」と言えそうな緊迫感と芳醇さが驚くほど見事に調和を果たしたチェンバー・ロックを繰り広げます。

フルート、チェロ、オルガン、ギターらが緻密かつスリリングに織り上げるアンサンブルが素晴らしいのですが、そこにバスーンが入ることでアンサンブルの表情が豊かになると同時に不思議な緊張感が生まれているのが印象的です。

ジャズ色も感じる即興的なプレイでアンサンブルに参加していたギターが一転、鋭いトーンで切り込んでくるパートはクリムゾン的攻撃性を伴い知的に暴走するナンバーも良く、比較的静謐な全体の作風の中で一層に際立ったカッコよさを感じさせます。

5作目にして、これはもはや孤高の境地に至った感すらある名品となっています!

その3. RUPHUS/LET YOUR LIGHT SHINE

ラストはノルウェーより、こちらも長らく再発が待たれた名作をピックアップ!

RUPHUSは、ノルウェーの首都オスロにて70年に結成され、81年の解散までに6枚のアルバムを残したグループです。

1stではYESや70s初頭の英国ロック勢からの影響を土台にしたプログレ・ハードを、2ndは北欧プログレ然としたファンタスティックなシンフォニック・ロックを聴かせた彼らですが、今作はプロデュースにノルウェーが誇る名ギタリストTerje Rypdalを迎えていることもあり、洗練を極めたジャズ・ロック/フュージョン・スタイルとなっています。

手数多く刻む巧すぎるドラムと歌うようにメロディアスなギター、透明感いっぱいに広がるキーボードらが軽やかに疾走するアンサンブルに艶やかな女性ヴォーカルが乗るサウンドは抜群の心地よさを誇っていて至上。

そんなスピーディーなテクニカル・ジャズ・ロック曲と対比する、3曲目のような伸びやかで歌心に溢れたインスト・ナンバーも特筆で、フィンランドのギタリストJukka Tolonenに近いセンスを感じます。

初期YESや70s英ロック・ファンにオススメの1st、シンフォ・ファン必聴の2nd、そして技巧派ジャズ・ロック・ファン悶絶の一枚と言えるこの3rd。異なるスタイルのいずれでも驚異的にハイクオリティな作品を作り上げてきたこのRUPHUS、改めてとんでもないグループ!

12月8日~14日の3枚

その1. SOLARIS/NOSTRADAMUS 2.0 – RETURNITY

まずは、やはりこの注目作からでしょう。ハンガリー・シンフォの代表格グループが放った19年新作!

東欧プログレッシヴ・ロックを象徴する一枚として愛される84年の名盤『火星年代記』で有名なあのSOLARISが、5年ぶりとなるニューアルバムをリリースしました。

タイトルが示す通り、99年発表作『NOSTRADAMUS』の20年を経ての続編となっています。

往年のプログレ・バンドによる近作って結構今風の音になっていたり音楽性ががらりと変わっていたりするものもありますが、本作、デビュー時から全く揺るがぬSOLARISワールドそのものでただただ驚愕!

持ち味である尺八のように鳴らされる激しいフルートと太くダイナミックなうねりを持つシンセサイザーのコンビネーションと、エネルギッシュに渦巻く男女コーラスが全編に配された壮大なサウンドで冒頭から聴き手を飲み込みます。

終始力みっぱなしで生真面目なまでに厳粛なサウンドにもかかわらず、MAGMAにも通じるような呪術的な世界観が形成されていくサウンドが印象的です。

今作も怒涛の熱量とスケールで迫ってくる傑作ですよ~!

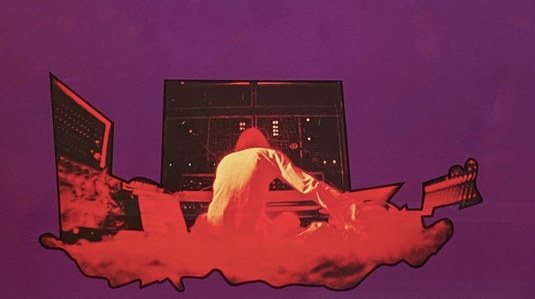

その2. CIRO PERRINO/PLANETS

メロトロン溢れるイタリアン・ロック名盤として愛される76年作で知られるグループCELESTEのキーボーディストが、78年に録音しながらも未発表となっていた作品がこちら。

リリカルで繊細な作風だったCELESTEとは大きく変わって、各曲を惑星になぞらえたコンセプトを持つ純シンセサイザー・ミュージック作品となっています。

ミニモーグ/ソリーナ/ARPといった8種のシンセサイザーにメロトロンを加えたキーボード群のみで作り上げられていますが、電子音楽特有の無機質感はなく、種々のシンセが丹念に折り重なって築かれていくサウンドにはファンタジックで叙情的な人肌の温かみが宿っていて素晴らしいです。

出番は多くないもののメロトロンが湧き上がる場面は、CELESTEを思い出す瞬間も。

TANGERINE DREMAがお好きならお試しいただきたい逸品となっています☆

その3. SUSTAIN/SUSTAIN

最後は、再入荷した19年リイシューのマイナー・プログレ群の一枚をピックアップ!

オランダ出身、78年に本作、80年にシングルを一枚、そして81年に2nd『Time For A Change』を発表している以外にはほとんど詳細不明のプログレ・グループ。

ですがこのデビュー作、サウンドは素晴らしいです。

冒頭からとにかく哀愁が迸りまくり!!演歌調と言ってもいいほどの哀切極まるギターフレーズに、アルト・サックスが叙情たっぷりに絡み、そこにシンセサイザーが幻想のカーテンをなびかせる冒頭で叙情派シンフォ・ファンなら即ノックアウトでしょう。

やや頼りない歌声の英語ヴォーカルも、かえって叙情味を際立たせていてこれしかないといった風情を漂わせます。

比較的端正で歯切れのいいバンドが多いオランダにあって、まるでフレンチ・プログレのように儚げで浮遊感あるシンフォを聴かせる、ずばり秘宝盤。

12月1~7日の3枚

その1. MICHELE CONTA/ENDLESS NIGHTS

まずは、イタリアン・ロック・ファンなら聴き逃がせないこちらの作品からスタート!

イタリアン・シンフォニック・ロックの名作に数えられる77年作『FORSE LE LUCCIOLE NON SI AMANO PIU』で知られるグループLOCANDA DELLE FATE。中でも特に印象的なオープニング曲「A Volte Un Istante Di Quiete」で美しくも躍動感に満ちたピアノを聴かせたのがMichele Contaです。

注目はとにかく1曲目。そのLDFの「A Volte Un Istante Di Quiete」を現代的な重量感と共に蘇らせたような怒涛の名曲でいきなり驚かされます。

キング・クリムゾンの技巧派ドラマーGavin Harrisonによるダイナミックでタイトに刻むリズムに乗って、気品に満ちたピアノと優美に高鳴るシンセ、エモーションたっぷりのギターが一糸乱れず躍動するクラシカル・プログレ・チューンで、この1曲だけでもLDF1stを愛する方なら感動に満たされること間違いなし。情熱的にしてリリシズムにも溢れたピアノのタッチに衰えは感じません。

2曲目以降も、イタリアン・ロックらしい伸びやかなメロディと英語ヴォーカルを主役にしたキャッチーなナンバーの数々が素晴らしく、随所で聴けるキーボードのオスティナートがさざ波のように押し寄せる演奏はまさにLDFを彷彿させます。

往年のアーティストによる近作はスタイルが大きく様変わりしていることも少なくない中、本作は文句なしに「LDFのキーボーディストによるソロ作」とご紹介できる一枚になっています!

その2. BRAM STOKER/NO REFLECTION

続いても、70年代に活動したグループによる新作のご紹介になります。

ちょっとニッチながら正統派というべき完成度の高い英国オルガン・ロックを収めた72年作『HEAVY ROCK SPECTACULAR』を残したグループによる、14年作に続く復活第2弾となるのが本作。

結成からの中心人物だったキーボーディストTony Bronsdon以外メンバーは一新されていて、シンフォ色が強まっていますが、ファンタジックな牧歌性やクラシカルな気品溢れ出すアンサンブルは「これぞ英国」な魅力たっぷり。

荘厳かつ華のあるシンセサイザーを主体にヴィンテージ・テイスト満点のオルガンやハープシコードも用いるキーボードと、メロディアスなギターが変拍子を交えつつ躍動するスタイルに、女性ヴォーカルもフィーチャーしたキャッチーでキレのあるサウンドを楽しませてくれますよ。

ファンタジックで牧歌性もある音楽性がENGLANDファンにも響きそうな逸品となっています♪

試聴はこちらからどうぞ!

https://www.bramstokerband.co.uk/no-reflection

その3. SUSAN WEBB/BYE-BYE PRETTY BABY

最後は、この度めでたく初CD化を果たしたこの注目タイトルをチョイス☆

膨大な数のアーティストがカバーするスタンダード・ナンバー「マッカーサーパーク」をはじめとする数多くの名曲を送り出してきた、アメリカが誇る偉大なコンポーザー/アレンジャー/SSW、ジミー・ウェッブ。彼の実妹にあたるのがこのSusan Webbで、本作は彼女にとって唯一のソロ・アルバムとなる75年作です。

兄のアルバムの他に、シェールの「Stars」やジョニ・ミッチェルの「Court And Spark」などにコーラス参加していた彼女の透明感溢れるクリスタル・ボイスが、全編にわたって味わえる一枚となっています。

その歌声を支えるバックにも注目で、ジェシ・エド・デイヴィス、ジェフ・ポーカロ、ジム・ゴードン、ジム・ケルトナー、ハーブ・ペダーソン、そして兄ジミー・ウェッブと名手ががっちりと脇を固めます。

適度なアーシーさとアーバンなAOR調がバランスした、軽やかな聴き心地のサウンドを楽しませてくる名作。

ウエストコースト・ロック・ファン、AORファン、そしてヴァレリー・カーターあたりのファンなら必聴ですよ~!

11月の「今週の3枚」は次ページでお楽しみください☆

関連カテゴリー

関連CD在庫

-

IN SPE / IN SPE

エストニア、透明感溢れるサウンドが特徴的なシンフォニック・ロックの大傑作、83年発表

RUJAと並んでエストニア・プログレの代表格と言えるバンド、83年の1stアルバム。息をのむほどにデリケートで透明感に満たされたサウンドによって紡がれる、民族色も織り込んだシンフォニック・ロックはもう絶品の一言。独特の間を感じさせる不思議な聴き心地のリズムに、淡い色彩を広げるシンセやハモンド、神秘的に囁き合うフルート&リコーダー、そしてシャープなトーンでメロディアスに旋律を描くギター。異世界の情景を描写するかのような静謐で美しく仄かにスペイシーな音像は、北欧プログレと東欧プログレ両方の味わいを備えていると言えます。そんなうっとりするようなパートから一転、フュージョン・タッチのシャープで音数の多い技巧派アンサンブルになだれ込む展開も見事すぎます。東欧シーンに留まらず、ユーロ・プログレという枠の中でも上位に位置するであろう大傑作です。

-

【カケレコ国内盤(直輸入盤帯・解説付仕様)】デジパック仕様、2枚組、Disc2には79〜83年に録音された未発表音源7曲(3曲はライヴ音源)を収録、デジタル・リマスター、定価3190+税

-

デジパック仕様(ブックレット付仕様)、19年リイシュー、デジタル・リマスター、79年〜83年の未発表音源およそ40分を収録した2枚組!

レーベル管理上、デジパック側面部に若干折れ線がある場合がございます。ご了承ください。

-

-

MICHELE CONTA / ENDLESS NIGHTS

イタリア屈指の名バンドLOCANDA DELLE FATEのキーボーディスト/コンポーザー19年ソロ作、ドラムはクリムゾンのGavin Harrison、1曲目から必殺!

イタリアが誇る名シンフォ・グループLOCANDA DELLE FATEのキーボーディスト/ピアニストによる19年ソロ作!ドラムはKING CRIMSONの技巧派Gavin Harrisonが務めます。オープニング・ナンバーから、LDF1stの1曲目「A Volte Un Istante Di Quiete」を現代的な重厚さと共に蘇らせたような怒涛の名曲で驚愕!ダイナミックでタイトに刻むリズムに乗って、気品に満ちたピアノと優美に高鳴るシンセ、エモーションたっぷりのギターが一糸乱れず躍動するクラシカル・プログレ・チューンで、この1曲だけでもLDF1stを愛する方なら感動に満たされることでしょう。特に情熱的にしてリリシズムにも溢れたあのピアノのタッチに少しも衰えは感じられません。伸びやかな英語ヴォーカルが映えるキャッチ―な2曲目も素晴らしく、中盤で聴けるキーボードのオスティナートがさざ波のように押し寄せる演奏はまさにLDFを彷彿させます。これはイタリアン・シンフォニック・ロックの新たな傑作と言って問題ない逸品!!おすすめです。

-

SOLARIS(HUNGARY) / NOSTRADAMUS 2.0 – RETURNITY

名実ともにハンガリー・プログレを代表するバンド、99年作の続編として制作された2019年作!

名実ともにハンガリー・プログレを代表するバンドと言える彼らの2019年作。99年にリリースされた『NOSTRADAMUS』の続編となっています。いやはや今作も怒涛の熱量とスケール!!女性ヴォーカルも伴ってエネルギッシュに渦巻くコーラスが全編に配された壮大なサウンドで聴き手を飲み込むようなスタイルは99年作そのまま。終始力みっぱなしで生真面目なまでに厳粛なサウンドにもかかわらず、テーマも反映してかどこかMAGMAにも通じる呪術的な世界観が形成されていくサウンドが印象的です。デビュー作『MARSBELI KRONIKAK』からの持ち味である尺八のように鳴らされる激しいフルートと太くうねりのあるシンセサイザーのコンビネーションももちろん冴えわたっておりやはり素晴らしい。冒頭34分の大作が圧巻ですが、哀愁を帯びたメロディアスなギターも活躍する他の曲も魅力的です。有無を言わせぬ迫力で押し寄せてくる、唯一無二のSOLARISワールドを堪能できるシンフォニック・ロック傑作です。おすすめ!

-

SUSAN WEBB / BYE-BYE PRETTY BABY

JIMMY WEBBの妹でSSW、ウエストコースト・ロックの名盤、75年作

ジミー・ウェッブの妹でもある女性SSW、1975年唯一作。いやはや、素晴らしい歌声です!ジミーのアルバムでも可憐なコーラスを聴かせてくれていましたが、今作では前編で彼女の澄んだクリスタル・ボイスを楽しめます。3曲オリジナルで他はカバー曲となっているこの作品。オープニングの「Helplessly Hoping」を再生すると…スティーヴン・スティルスがジュディ・コリンズとの別れについて歌ったこの楽曲が、何と軽やかに響くことでしょうか!跳ねるようなリズムのキーボードやベース、ギターが少し都会的なAOR風サウンドを作り出し、可愛らしすぎるスーザンのボーカルが切ないメロディを歌っていきます。アーシーさも残しながら、お洒落で心浮き立つようなこの音、ヴァレリー・カーター作品に近いものがあります。ウエストコースト・ロック好きの方、女性シンガー好きの方は必ずや大切な一枚となることでしょう。ジェシ・エド・デイヴィス、ジェフ・ポーカロ、ジム・ゴードン、ジム・ケルトナー、ハーブ・ペダーソン、ジミー・ウェッブ他参加。

-

SUSTAIN / SUSTAIN

オランダのプログレ・グループによる78年作、アルト・サックスとシンセ&エレピが絡む哀愁みなぎるアンサンブルがたまらないマイナー叙情派シンフォ!

オランダのプログレ・グループによる78年のデビュー作。冒頭からとにかく哀愁が迸りまくり!!演歌調と言ってもいいほどの哀切極まるギターフレーズに、アルト・サックスが叙情たっぷりに絡み、そこにシンセサイザーが幻想のカーテンをなびかせる冒頭で叙情派シンフォ・ファンなら即ノックアウトでしょう。やや頼りない歌声の英語ヴォーカルも、かえって叙情味を際立たせていてこれしかないといった風情を漂わせます。比較的端正で歯切れのいいバンドが多いオランダにあって、まるでフレンチ・プログレのように儚げで浮遊感あるシンフォを聴かせる一枚。

-

RUPHUS / LET YOUR LIGHT SHINE

ノルウェー、センス溢れるプログレ/ジャズ・ロック、75年作3rd。プロデュースはTerje Rypdal!

ノルウェーのプログレ・バンドによる75年発表の3rdアルバム。1st&2ndは、プログレ・ハード要素やシンフォ・テイストが強かった彼らですが、今作はプロデュースにあの名ギタリストTerje Rypdalを迎えていることもあり、ジャズ・ロック/フュージョン色が強く出た、より洗練されたスタイルに変化を遂げています。手数多く刻む巧すぎるドラムと歌うようにメロディアスなギター、透明感いっぱいに広がるキーボードらが軽やかに疾走するアンサンブルに艶やかな女性ヴォーカルが乗るサウンドは抜群の心地よさを誇っていて至上。スピーディーなテクニカル・ジャズ・ロック曲と対比する、3曲目のような伸びやかで歌心に溢れたインスト・ナンバーも特筆で、フィンランドのギタリストJukka Tolonenに近いセンスが感じられます。名盤です。

-

CIRO PERRINO / PLANETS

CELESTEのキーボーディストが78年に録音しながらも未発表となっていたシンセサイザー・ミュージック作品、19年リリース

メロトロン溢れるイタリアン・ロック名盤として愛される76年作で知られるグループCELESTEのキーボーディストが、78年に録音しながらも未発表となっていた作品がこちら。CELESTEの作風とは大きく変わって、タイトルが示すとおりのスペイシーなシンセサイザー・ミュージックが広がります。ミニモーグ/ソリーナ/ARPといった8種のシンセサイザーにメロトロンを加えたキーボード群のみで作り上げられていますが、電子音楽特有の無機質感はなく、種々のシンセが丹念に折り重なって築かれていくサウンドにはファンタジックで叙情的な人肌の温かみが宿っていて素晴らしいです。CELESTEの名盤から2年後にこのサウンドというのは驚きですが、TANGERINE DREAM好きの方にはぜひ聴いていただきたい秀作です。

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!