【結果発表】皆さまの『疲労回復プログレ』をご紹介!【アンケート企画】

2022年7月21日 | カテゴリー:アンケート企画,世界のロック探求ナビ

タグ:

こんにちは。

カケハシ・レコードです。

土用の丑の日にちなんで募集させていただいた『疲労回復プログレ』、今回もたくさんのご回答を頂戴しました!

心身ともにリラックスできる楽曲から、自己回復力を叩き起こすような活力みなぎる楽曲まで、様々な作品が集まりました。

早速、皆さまからお寄せいただいた『疲労回復プログレ』をご紹介させていただきます~!

TANGERINE DREAM / RUBYCON(Prof.morii さん)

波のように流れ、それでかつ時間を意識させ、悠久の営みを想う曲調。人間が海から上がって脈々と流れる時間を感じさせる。【蛇足】スタッフさん各位の選択も十分理解できます。

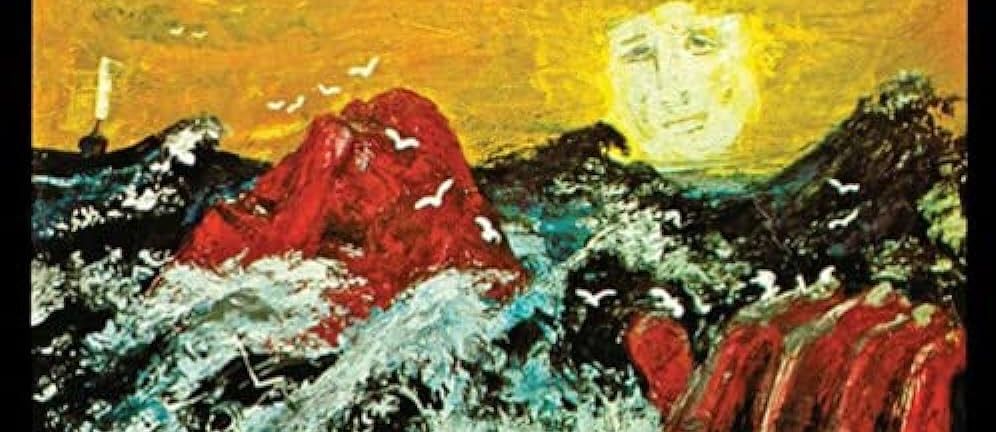

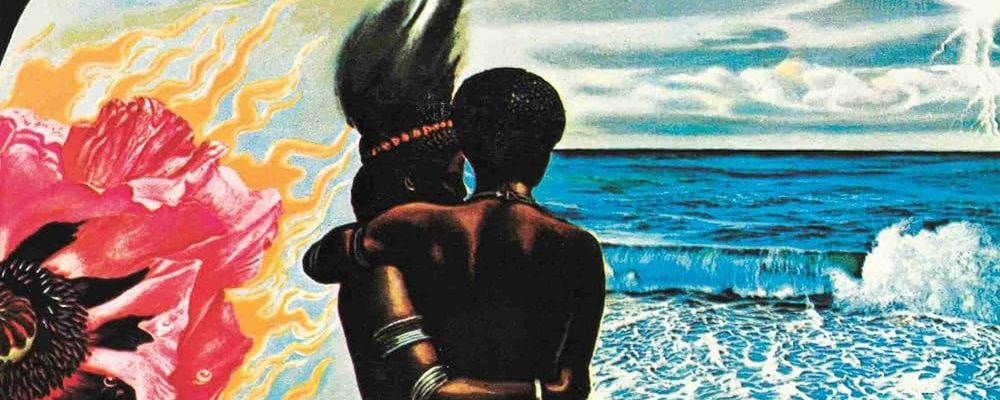

PINK FLOYD / MEDDLE(うおれん さん)

聴いてるだけでゆるゆるふわふわした心地にさせてくれる、浮遊感の極致みたいなサウンド。凝りや疲れなんて吹っ飛んじゃいます。

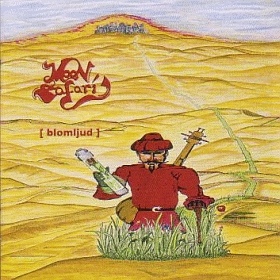

MOON SAFARI / BLOMJUD(やすなり さん)

コンスタント・ブルームが綺麗で素晴らしかった^_^ 我が家の庭のネモフィラ花畑を撮った動画のBGMに良く似合います。感動しましたー!

THE MILLENNIUM / BEGIN もしくは MAGIC TIME(Anna_Lee_The Healer_2022 さん)

プログレッシブ・ソフト・ロックの範疇に入るんですが、瑞々しいサウンドとカート・べッチャーの歌声には、「癒しの空間」を得られますね。「魔法の時間帯」。素晴らしい名盤です。特に邦題「午前五時」はサージェント・ペパーズの「シーズ・リーヴィング・ホーム」を意識して作られたんでしょうか?

BEGGAR’S OPERA / ACT ONE(AKC さん)

聴き終えたあとの心地良い疲労感がプログレの醍醐味なのに、よりにもよって疲労回復とな。癒やし系もいいですが、ここはエナジードリンク的な元気が出るプログレを選ばせていただきました。1stから3rdはそれぞれの持ち味があって、プログレ度が高いのは2ndかと思いますが、1stの脳天気に疾走するオルガンを聴くと小学校の頃の運動会を思い出して否が応でもテンションが上がります。ウォウォウォウォウォウォイエ〜!!

LITTLE TRAGEDIES / CHINESE SONGS PART I(HOBO さん)

疲れた時に聴きたくなるプログレと聞いて思い出すのは、「Little Tragedies/Chinese Songs Part I」です。早朝から釣りに行って帰宅後、寝不足と疲労でクタクタの時によく聴いていました。静かなパートばかりではないですが、何故か癒されて心地よい感覚になりリラックスできました。

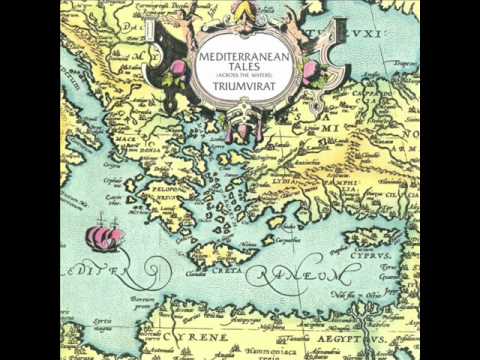

TRIUMVIRAT / MEDITERRANEAN TALES(bekkenn_2022 さん)

ペーパージャケットの帯に記載どおり、「ドイツのEL&P」と称された、HARVESTオリジナルの作品。両面とも「ポエニ戦争」「十字軍の遠征」「大航海時代」や「レパントの海戦」 ロマンあふれる傑作です。じっくりと視聴させていただきます。

RENAISSANCE / SCHEHERAZADE AND OTHER STORIES(釣りバカ親父 さん)

アニー・ハズラムの美声でオーシャン・ジプシーを聞くとα波が身体中を駆け巡る様な気がします。

JOHN GREAVES / SONGS(あーちゃん さん)

心身の疲労に優しく寄り添い、深いチルへと導いてくれる美旋律集です。20年以上愛聴しています。年々歳々沁みてきます。

ZAMLA MAMMAZ MANNA / FAMILJESPRICKOR(硬いとば さん)

特に1曲目の暴れまくったアヴァンギャルドな演奏を聴いているとこちらまで元気がもらえます!

PÄR LINDH PROJECT / MUNDUS INCOMPERTUS(シンフォじゃなければシンフォじゃない さん)

故Magdalena Hagbergの歌とギターとの掛け合い的な部分が好きで何十年もヘビロテしてる。私の音楽嗜好を変えてしまった1枚。

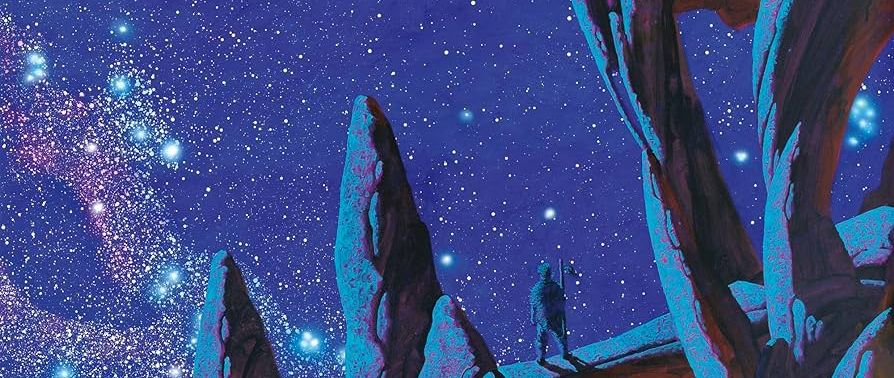

SEBASTIAN HARDIE / FOUR MOMENTS(りらっくSue さん)

自分がリラックスしたいなぁという時、無性に聴きたくなる一枚です。アルバムタイトルの邦題が「哀愁の南十字星」。哀愁の、とつけばまぁ日本人が好きなサウンドで間違いありません(笑)癒し系とはいっても、起承転結な流れになっていてイージーリスニングに流れないのがプログレの良さだと思います。マリオ・ミーロ氏のギターに涙♪

TODD RUNDGREN’S UTOPIA / RA(Euro5 さん)

冒頭曲、邦題「太陽と友達」と言うように実に明るく、爽快で躍動感有り。でも「ヒロシマ」では太陽エネルギー=核。陽が有れば陰。愛おしくて深い一枚。

POPOL VUH / EINSJÄGER & SIEBENJÄGER(SN76477 さん)

MIKE OLDFIELD / OMMADAWN(vdgg2001 さん)

イントロのギターの優しい音色を聞いただけで癒されます。一度、夜が明ける頃に車を運転しながらこのアルバムを聴いたら、まさに早朝の空気感にぴったりで、気持ちよく1日の始まりを迎えることができました。A面最期のクライマックスでは、さあ頑張ろうと言う気持ちになります。B面のアコースティックな曲からいったん盛り上がり、最後は合唱で終わると言う構成もなんだかホッとします。疲れが飛びます。

OSANNA / MILANO CALIBRO 9 (Giacomo 、Jakkoも さん)

心の疲れは体の内側からディープクレンジング。最終曲Canzona (There Will Be Time) は魂を再生してくれる一曲です。

FRIPP & ENO / EVENING STAR(kasiko さん)

FRIPP & ENO / EVENING STAR(地球最後のお父ちゃん さん)

熱く燃え上がる忌々しい太陽が漸く大地に沈み始めると、僕は灼熱の檻と化した愛車へとその身を滑らせ、宵の明星を目指し走り出す。スピーカーがクリスタルの如きシンセサイザーの音色を響かせ始め、美しくも無機質なサウンドが、熱く火照った僕の心をクールダウンしていく。あとはギターのロングトーンに導かれるまま、アクセルを踏み込むだけ。宵の明星目指して。

CAMEL / BREATHLESS

最近、ご無沙汰で聴いてませんが、たまに聴きたくなるんですよねー。疲れたときに。高校1年生の時にFMのジェットストリームでリアルタイムで聴きました。あのホンワカしたボーカルと伸びやかなギターの音色に癒されます。

KLAATU / 3:47 EST(トルル さん)

MOON SAFARI / LOVER’S END

食い養生ならぬ聴き養生、7/23(土)には土用のプログレをお楽しみください♪

それでは、次回のアンケート企画もお楽しみに!

【関連記事】

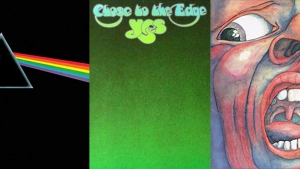

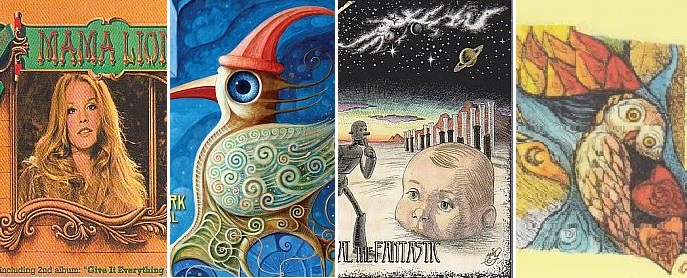

【結果発表】皆さまの『宮殿』『危機』『狂気』の中で一番好きなアルバム!【アンケート企画】

アンケート企画「『宮殿』『危機』『狂気』の中で一番好きなアルバム」。たいへん多くの回答を頂戴することができました。アンケートへのご協力、ありがとうございました!さっそく気になる集計結果に参りましょう!

【関連記事】

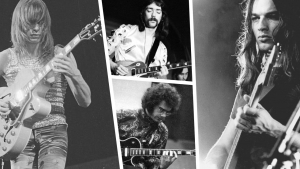

【結果発表】いずれ劣らぬ個性派ギタリスト4人の中から、一番のお気に入りを教えてください☆【アンケート企画】

アンケート企画、「いずれ劣らぬ個性派ギタリスト4人の中から、一番のお気に入りを教えてください」、今回もたくさんのご回答を頂戴することができました。アンケートへのご協力、ありがとうございました!それでは、アンケート結果をご覧ください!

関連カテゴリー

関連CD在庫

-

PINK FLOYD / MEDDLE

71年作、代表曲「ONE OF THESE DAYS」「ECHOES」収録、両極に挟まれたメロウな小曲群も魅力的な名盤

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1971年に発表された5thアルバム『おせっかい』は、ヒプノシスによる耳と波紋を重ね焼きしたアートワークが印象的な作品です。本作の最も大きなポイントは、4人体制のPINK FLOYDが初めて、彼らだけの手で作り上げた純粋なスタジオ・アルバムであるということでしょう。なぜなら『モア』はサウンドトラックであり、『ウマグマ』はライブ・レコーディングとメンバーたちのソロ作品から成る変則的なアルバム、『原子心母』は前衛作曲家Ron Geesinがアルバムの出来栄えに大きく関与していたためです。やはりオープニングに置かれた「吹けよ風、呼べよ嵐」と、エンディングに置かれた「エコーズ」が、本作を名盤に押し上げています。「吹けよ風、呼べよ嵐」は、広がりのあるRoger Watersのベースの反復とフェードイン・フェードアウトを繰り返すRick Wrightのオルガンを核とする前半、そしてDave Gilmourのヘヴィーなギターが加わる中盤から一瞬の静寂を経て、Nick Masonのハード・ロック・ドラムが加わる後半から成る名曲。一方の「エコーズ」は23分を超える大曲であり、現在多くの音楽ファンがPINK FLOYD「らしさ」と受け止める音楽的な振る舞いが確立された重要な楽曲です。

-

SEBASTIAN HARDIE / FOUR MOMENTS

オーストラリアを代表するプログレ・グループ、邦題「哀愁の南十字星」という邦題が全てを物語る、雄大でメロディアスなシンフォ傑作、75年1st

ヨーロッパ大陸から遠く離れた南半球はオーストラリアから登場したグループによる75年デビュー作。当時若干20歳のMario Milloによる甘く切ないギターは泣きメロを連発し、雄大なオーストラリアの大地を想起させる不自然さの無いバンド・アンサンブルはドライに響き、大陸の朝焼けを想起させる映像的なメロトロン・ストリングスの幻想で魅了する、全てが完璧なランドスケープを描き切った大傑作です。邦題「哀愁の南十字星」というタイトルが全てを象徴するような、緩やかな時の流れを感じるシンフォニック・サウンドであり、プログレッシブ・ロックを語る上で外すことの出来ない名盤です。

-

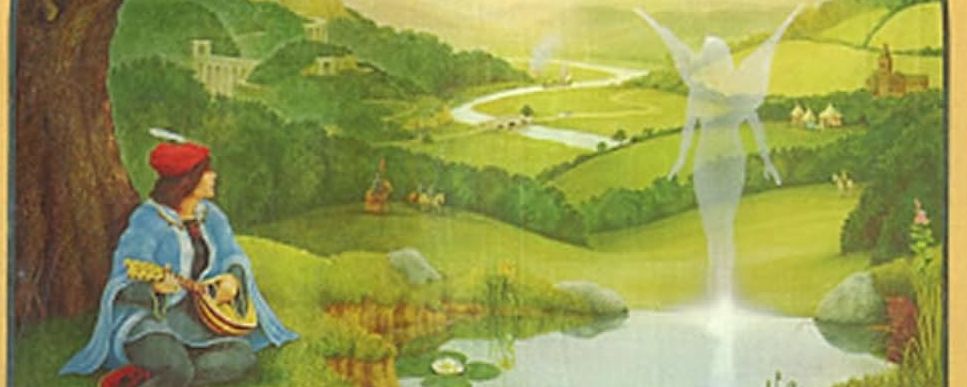

RENAISSANCE / SCHEHERAZADE AND OTHER STORIES

75年リリース、英国クラシカル・ロックの頂点と言うべき大名盤!

YARD BIRDSのKeith Relf、Jim McCartyを中心に結成されるも、2枚のアルバムを残し解散したイギリスのグループ。72年にソプラノ・ボーカルAnnie Haslamを擁し新体制で活動を再開、ロック・フォーク・クラシックが交差する幻想的な楽曲は今なお色褪せることはありません。本作は75年にリリースされた4thであり、彼らの代表作の呼び声も多い名盤。特にリムスキー・コルサコフの同名交響曲に端を発した「シェエラザード夜話」は、「アラビアン・ナイト」の世界をコンセプトに据えた20分を超える超大作であり、オーケストラ・サウンドとロックの融合を目指した英国ロックの1つの結論と呼ぶべき傑作。米国での成功で勢いに乗った彼らの生み出したシンフォニック・ロックの世界は他の追随を許しません。

-

MIKE OLDFIELD / OMMADAWN

75年作3rd、アイルランド人の血を引くマイクのケルト音楽への想いが集約された、初期の大傑作!

多重録音という言葉が既に死語となりつつある現代においてさえ強烈な存在感と圧倒的な完成度を誇るイギリスのマルチ・プレイヤーの75年3rd。淡く儚い旋律が印象的な物悲しいイントロで幕を開け 、ケルティックなフレーバーをまぶしながら牧歌的な叙情を感じさせます。女性ボーカルの効果的な登用、そしてアフリカン・パーカッションはじめ民族楽器の導入によるエキゾチックさも楽曲に上手く溶け込み、それを覆う爽やかな雰囲気は彼の一番の個性と言えるでしょう。精神を病むほどに追い込まれながら、一切の妥協なく練り上げられた名盤です。

-

PAR LINDH PROJECT / MUNDUS INCOMPERTUS

スウェーデンを代表するキーボード奏者、97年2nd、壮大なキーボード・シンフォの傑作

スウェーデンのキース・エマーソンと異名を取るキーボード奏者Par Lindhによるプロジェクト。97年作2nd。とにかくスピーディーかつダイナミックに暴走するリズム隊をバックに、オルガンとムーグがこれでもかと荒々しく攻め立て、メタリックなギターが炸裂する!一転して、クラシックを引用し、ヴァイオリンが優美に舞ったり、圧倒的なダイナミズム!どこまでも荘厳でドラマティックなキーボード・プログレ屈指の傑作。

-

TRIUMVIRAT / MEDITERRANEAN TALES

「ドイツのELP」の異名を取るグループ、72年1st

あまたのEmerson Lake & Palmerフォロワーの中でも、Keith Emersonに強く影響を受けたスタイルで有名であるドイツのシンフォニック・ロックグループの73年作。冒頭15分を超える大曲からクラシカルなオルガン・ロックが炸裂し、タイトな演奏は現時点ではEmerson Lake & PalmerよりもPatrick Moraz率いるREFUGEEのような乾いたサウンドとなっています。まだ中期のようなシンセサイザー・サウンドへのアプローチはほとんどなく、ピアノやオルガン、ハープシコードなどを中心にした荒削りなクラシカル・ロックであり、彼らの作品の中でも最もスピード感に溢れた名盤です。

-

紙ジャケット仕様、02年デジタル・リマスター、アルバム未収録のシングル音源4曲をボーナス・トラックとして収録、定価2,476+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!