「音楽歳時記」 第六十七回 8月8日 タコの日 文・深民淳

コロナ禍、まったく収まる気配がありませんね。第2波に突入みたいな報道もあり、どうにも重苦しい空気が払拭される気配なし、九州や山陰地方の水害の被害状況も甚大で日本大丈夫か?と強く思いますが、こんな時も、というよりこんな時だから音楽を聴きます。音がなっていることすら嫌だという状態になったらそれこそ世も末ですが、まだ音楽を聴こうという気分まではぶっ壊れてませんので、飛ばして行きましょう!で、もう8月です。

8月8日はタコの日だそうです。タコの足の数が8本あることから、広島県と三原観光協会が記念日と定めたそうで、1996年(平成8)からは毎年タコ供養を行っているそうです。分かりやすい設定ですね。

8・8といえばおじさんが昭和の学生だった時代には8・8ロック・デイというのがありました。沖縄の誇り、紫が出演した年もありました。確かオリジナルは青いジャケットで出ていたアナログ盤をCD化したものがありました。1974年の8・8ですね。上田正樹とサウストゥサウス、ウエスト・ロード・ブルース・バンドの他山本憲一とアビーロード、だるま食堂、オープン・チャック、Strawberry JAM、Electric Bananaなどが収録されています。サウストゥサウス、ウエスト・ロード以下の出演者は覚えていないし、馴染み薄。とりあえず聴いてみましたが、う〜ん、良くも悪くも1974年の空気でした。

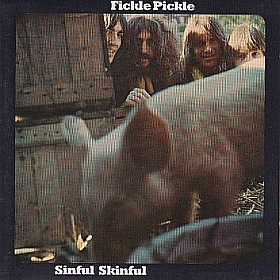

タコ=Octopusで考えれば、いっぱいありますね。アルバム・タイトルで行けばGENTLE GIANT、HUMAN LEAGUE、コージー・パウエル(最後のSがふたつだけどね)やらがあるし、明石のタコじゃなくて「赤いタコ」だとJEFFERSON STARSHIP。曲名だとシド・バレットやらVAN DER GRAAF GENERATORにそのもズバリ「Octopus」があるしCRACK THE SKYの1stアルバムには「DR.Octpus」っていうのがあるし、同じく「Doctor Octopus」という曲はウィル・マローンが在籍していたFICKLE PICKLEが1971年に出した『Sinful Skinful』に入ってましたね。

この「Doctor Octopus」、ボードヴィル調のヘンテコな曲でしたが『Sinful Skinful』はブリティッシュ然としたポップ・アルバムでアコースティック・フォーク・テイストの「Sandy…」良い曲だったなぁ。ビリー・プレストンには「The Octopus」っていうのがありますね。1964年の『The Most Exciting Organ Ever』に収録されていました。あ、そうだ。OCTOPUSじゃなくて、音がそのままタコもいたねぇ、TACO。1982年に「Puttin’ On The Ritz」が世界的ヒットになったインドネシア・ルーツのオランダ人アーティストでしたね。

Doctor Octopus

Sandy…

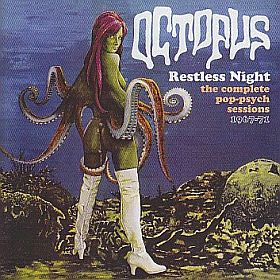

バンド名だとラリー・ペイジのPenny Farthingレーベルから1枚だけアルバムを出して消えたイギリスのOCTOPUSがまず頭に浮かびます。キーボードのジョン・クックは後にKESTRELに参加しますし、アリス・スプリングのSLACK ALICEにも在籍していたそうな。アリス・スプリングってSLACK ALICEの後カリズマ・レーベルからDARLINGってバンドで再デビューするのだけれどその後、しばらくはセッション・ヴォーカリストとして活動して、80年代に入るとマネージメントの方の仕事に移って、80年代にほんの一瞬話題になったNATIONAL PASTIMEというバンドのマネージャーが彼女だったという話を昔聞いた覚えがあるのですが、ごめん、確認できず。で、話をOCTOPUSに戻すとここには兄弟のジョン・グラスコック(CHICKEN SHACK、CARMEN、JETHRO TULL)と一緒にTOE FATに在籍していたブライアン・グラスコックも在籍していました。

Restless night

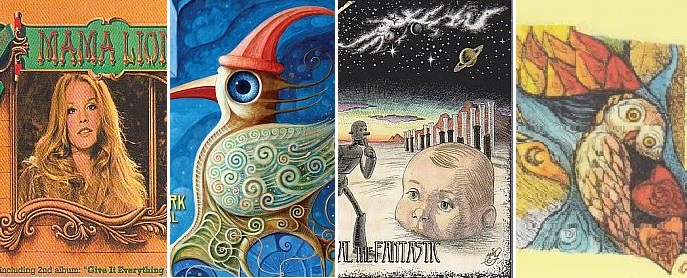

OCTOPUSというバンドはもうひとつ存在します。ドイツのOCTOPUSです。70年代中盤から80年代の頭くらいにかけて活動していました。ドイツのレーベルと言いますとBRAINが有名ですが、このOCTOPUSはドイツのもう一方の雄、SKYレーベルの所属アーティストでした。SKYねぇ・・・、CLUSTERやRAMSES、FAITHFUL BREATH、MYTHOS、後期JANE、NEU!のマイケル・ローザーのソロなんかも出していましたが、ジャーマン・ロックのB級アーティストの吹き溜まりみたいなところもあるレーベルでした。思わず「ギクッ!」と驚くトラウマ・アートワークの作品が結構あるレーベルでもありました。いかにも70年代っぽいドロドロ、ベタベタ・タッチでやたら目の大きな女性のイラストが不気味なBULLFROG。3rdでは傾向が変わりましたが1st「BULLFROG」(1976年)、「High In Spirits」(1977年)共になかなか不気味。特に1stは夜中に見たくない雰囲気です。

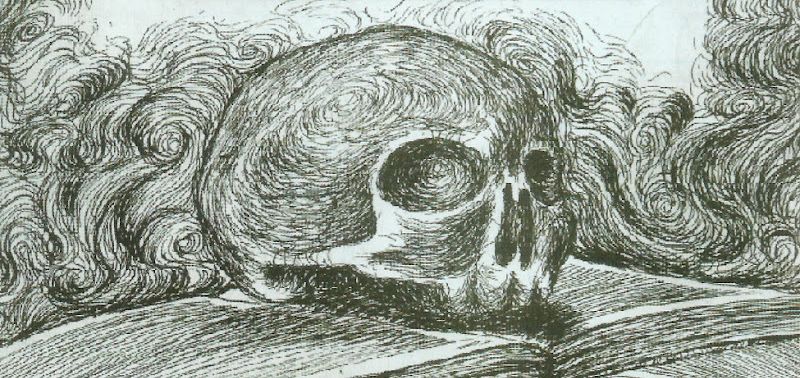

それにも増して不気味で僕のトラウマ・アートワークTOP 3に入る夢見最悪アートワーク作品もSKYから出ており、しかもCD化されているのでカケレコでも取り扱っております。いつものようにカタログをスクロール・ダウンしていてこれが出てきた瞬間、顔が引き攣りました。SHAA KHAN『The World Will End On Friday』です。何考えてこんな気色の悪いアートワーク作ったのでしょうか? この亡霊ジィさんの顔が2011年に亡くなったタレントの宮尾すすむ氏に見えてきてしまい、脳内妄想が起きてしまうわけです。霊界テレフォン・ショッピング・・・。いやぁ、怖すぎる・・・。よせばいいのにアナログ盤で持っているのですが、棚の奥のまたその奥に封印されています。

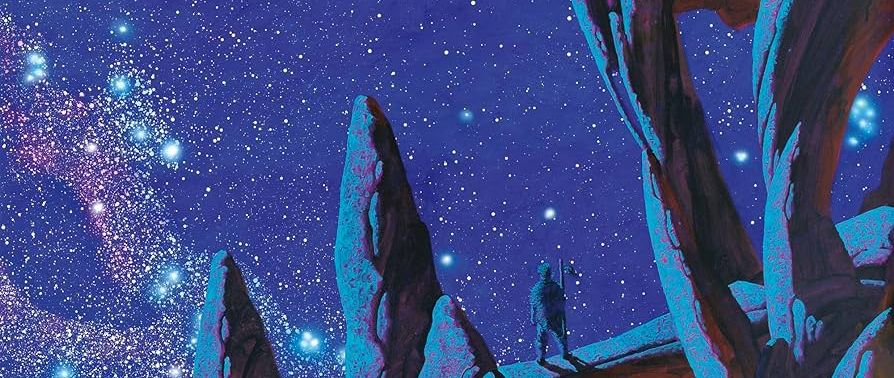

さて、OCTOPUSですが傾向としてはハード・ロック体質強めながら初期は叙情派プログレのテイストもかなり入り込んでおり落とし所が曖昧で聴く人によってカテゴリー分けが変わるタイプのサウンドでスタート。女性ヴォーカル、ジェニファー・ヘンゼルがアルト声域でちょっとハスキーな声質のため、1976年のデビュー作『The Boat Of Thoughts』ではブルース寄りの曲はアグレッシヴなオルガン、メロディアスなギターとのコンビネーションがFRUMPYを思わせ、リヴァーブ強めのメロディアス・ギターにオルガンが絡む曲ではそれこそ初期CAMELを想起させる展開となっていました。結構印象に残る曲いくつかあるですが、さてどっちが本筋と見極めるだけの決定打に欠けて作品全体の完成度という点ではイマイチな出来でした。

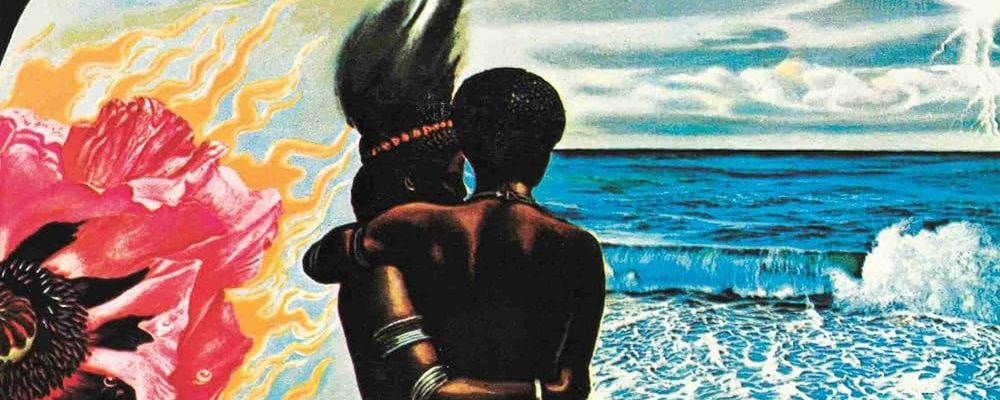

1978年発表の2ndアルバム『An Ocean Of Rocks』になるとちょうどこの時期北米でブームになっていたプログレ・ハードの影響を受けたのでしょう、全体的にリズムの押し出しが強くなり、曲想もアグレッシヴかつポップ要素も取り込んだプログレ風の曲が増え、音楽性がだいぶ整理された印象を受けます。オルガン主体からシンセサイザーも多用するようになり曲にもメリハリがつきメロディ重視の叙情リード・ギターとのアンサンブルがたっぷり盛り込まれた後半の3曲などはかなり楽しめます。4枚のアルバムを残したバンドですが作品的にはこの2ndが一番良くできているように思います。

The Survivor Of Atlantis

3rdアルバム『Rubber Angel』は1979年、最終作4th『Hart Am Rand』1981年にリリースされますが、ファンク・テイストとブギーのリズムを多用したハード・ロック・サウンドに変貌どこかイナタイのだけど良い味出していたプログレ・ハード・サウンドは消えてなくなります。まぁ、SKYレーベルらしいB級感満載のバンドですが、個人的にはこの2ndは悪くないと思いますね。2011年にCD化されています。

さて、先月も取り上げていましたが、外に出ない日々を活用しサラウンド音源もの再訪をやっております。まずはEMERSON, LAKE & PALMER『Tarkus』。スティーヴン・ウイルソンがサラウンド・ミックスを担当しています。ウイルソン・ミックスはKING CRIMSON、YES、JETHRO TULLなどでお馴染み。2chで十分楽しませてもらってます、という方もおそらく1枚くらいはコレクションの中にあるのではないでしょうか?

ウイルソン・ミックスは基本、オリジナル・ミックス尊重型だと思っています。2chミックスにせよサラウンド・ミックスにせよ彼の主張を強く打ち出すよりはマルチトラックの各トラックに残されている音源データのくすみ等を取り去るブラッシュアップ作業を重視。新たなミックスを作り上げるというより、絵画修復に近い作業に特化している印象です。レストアしたマルチトラックから新規ステレオ・ミックスを作り上げる際もオリジナル・ミックスの持つ空気感を壊さぬよう注力している印象を彼の手がけた作品から感じます。だからサラウンド化を計画するアーティスト、バンドから直のオファーが多いのでしょう。

マルチトラック(個人所有しているウイルソン・ミックスものは全て5.1chサラウンド・ミックスでした。ドルビー・アトモスものとかは手がけていないと思います。と思ったらJETHRO TULL『This Was』の50周年記念パッケージは4chミックスでしたね)の方は2chに比べ音像が広くなっている点を最大限活用し2chでは狭い音像に窮屈に押し込まれていた各楽器・ヴォーカルをレイアウトし直し、リスナーの記憶に刻み込まれているステレオ・ミックスのイメージを立体構成し直すといった仕事ぶりに感じます。

ミュージシャンとしての彼の活動をイメージするとぶっ飛んだサラウンド・ミックスを作っていそうな感じがしますが、実際はサラウンド・ミックスを手がけるエンジニアの中にあっては基本忠実型で僕の印象としてはどちらかと言えば奥ゆかしいタイプなわけです。

本題に入る前に僕のサラウンド歴にチラッと触れておきますと、昔も今日現在も「胡散臭い!」と思っています。サラウンド・ミックス隆盛期にお付き合い程度のつもりでほとんどオール・イン・ワンの安いシステムを購入し色々とトライしましたが、「大して面白くないじゃん!」となりサラウンド・スピーカーも邪魔なだけなので5年ほどで粗大ゴミとして我が家を去って行きました。今回、新型コロナ禍で家にいる時間が増え、長年愛用してきたLAXMANのアンプが不調になったため、再び高額なアンプを買う資金が貯まるまで、サラウンド対応アンプでもう一度サラウンドちゃんと聴いてみるか、ということでこうなっております。因みに試聴音量は60db〜75db。部屋の広さは8畳+くらいですが、皆さまお悩みのようにアナログ、CDにスペースを取られているため実質有効面積は6畳以下となっています。75db以上になるとちょっとストレスを感じる状態になります。

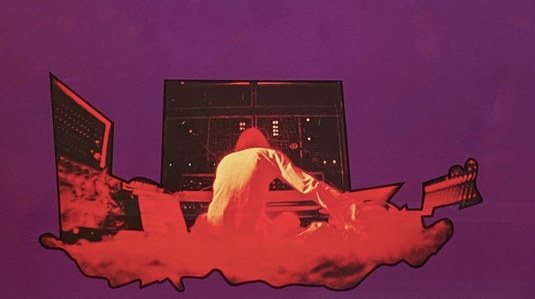

さて、『Tarkus』。大変真っ当なサラウンド・ミックスだと思います。フロントからドラム、ベース、ヴォーカル・メイン。センター・スピーカーからは写真等でいうところのコントラス際立たせる全体サウンド、サブ・ウーファーも機能しているのがしっかり確認できます。キース・エマーソンのキーボードは多くのパートでサラウンド・スピーカーに振られています。勿論フロントにもアンビエントは振り分けられていますが、残響に等しくエマーソンのプレイの肝はアンビエント・スピーカーとなっています。

問題はここだわなぁ。肝のキース・エマーソンのプレイがサラウンド・スピーカー・メイン。昔使っていた安いサラウンド・システムを思い出すと、サラウンド・スピーカー「ね、これがあると音が拡がって聴こえるでしょ!」程度のパンチに欠ける出音。メインがうるさくなってくると、気持ち拡がってます程度にしか作用していなかったことを考えると、この『Tarkus』サラウンド・ミックス、買ったはいいけど期待外れだったなぁ、と思っている人も多いかと思います。というわけでセッティング変更が必要となります。アンプの設定機能でスピーカーの鳴りの度合いを設定できるようならサラウンドの鳴りをUPさせる。印象一気に変わります。DENNONのサラウンド・アンプだと昔、一瞬だけ使った10万円以下のお手軽モデルにも今回のそれなりモデルにもAUDYSSEYというマイクロフォンが付いていてこれでリスナーのリスニング・ポジションで理想的なサウンドが得られるように設定できるようになっているのですが、こんなものは当てにしない。大体、カケレコのユーザーでサラウンド・メディアを聴こうという人々が必要とするのは「僕の、私の人生の名盤」であって、その作品はリスナーの中で確固たるイメージを築いているわけだ。だったらそのイメージを再現できるようセッティング変更は全然あり。自分の耳本位上等でしょう。AUDYSSEY等の計測機器で割り出される設定値はあくまで平均値と思ってください。それが自分の耳に最適の設定値ではない場合がほとんどですので、どんどんいじる事をお薦めします。

さて、AUDYSSEY設定のまま聴いた『Tarkus』。「俺はこんな大したことないアルバムを半世紀近くも凄いと思って生きてきたのか!」と思わず落ち込みましたが、気を取り直し、ヴォリュームを40db位に落としてサブウーファー2台を含め全てのスピーカーに耳を寄せ、何処で何が鳴っているかを確認しサラウンド・スピーカー、サラウンド・バック・スピーカーをメーカーの人間が見たら「そういうのは推奨しておりません」というくらいに上げ、再度挑戦したら「俺の考えるTarkusはこういう音じゃ!」となりました。

2chステレオの場合はヴォリューム上げ下げと簡単なトーン調整くらいで実に手軽ですが、サラウンドの場合は色々と面倒ではありますね。また、昨年出て先月もちょっと触れたTHE BEATLES『Abbey Road』のように音像全体に音がぎっしりみたいなミックスと比べるとウイルソン・ミックスは総じて各音源の定位の隙間を重要視しているような傾向があり、最近のぎっしり系ミックスと比べると大人しめの印象を感じるようになりました。このEL&Pにしろ、KING CRIMSON、YESのウイルソン・ミックス、出た当時は大人しめなんて印象は全く持っていなかったこと考えると、トレンドというか時代はやはり少しずつ動いているんでしょうかね?

かなり前に出たにも関わらず、かなりぎっしり系でしたというのもあります。GENESISの一連のサラウンド・シリーズです。国内では3シリーズで1が『Trespass』から『The Lamb Lies Down On Broadway』まで『Genesis Live』を除く5タイトル。2が『A Trick Of The Tail』から『Abacab』まで『Seconds Out』抜き5タイトル。3が『Genesis』から『Calling All Stations』の5タイトル。紙ジャケット仕様でステレオ・ミックスがSACDコンパチブル、DVDの2枚組で発売され、元の定価自体が高かったこともありますが、未だ人気がありカケレコでも中古で入ってくるとプレミア盤扱いになっているシリーズです。因みに海外ではライヴ盤シリーズもサラウンド・ミックスのDVD付きヴァージョンが出ていましたが、国内ではCDのみの紙ジャケット仕様に変更されていました。

このシリーズ、出た時買って一通り聴いたのですがほとんど記憶になく、そういえばという感じで『Trespass』から順番に聴き始めたのですが、1stシリーズもさることながら2ndシリーズ、細かく言っちゃうと『A Trick Of The Tail』から『…And Then There Were Three…』の3作。もっと細かく行っちゃうと『A Trick Of The Tail』がどエライサラウンドで以前聴いた時は一体何処をどう聴いていたのか、と猛省するほどのど迫力。それこそ顎が落ちるくらいの体験となりました。

まず、全体の傾向としてこのGENESISサラウンド音源、音圧がかなり高め、フロント・スピーカー、センター・スピーカーの割り当てはほぼ基本に忠実ながらキーボード、ギターの定位が結構目まぐるしく変化したりギミック要素も多め、サラウンド音源はSACDの方がDSD方式、DVDがDTSサラウンド、Dolbyデジタル・サラウンド共に24bit/96kというスペック。最近のミニマム48bit傾向からするとちょっと解像度低めですが、これが逆に生きているように思います。無難な音量で鳴らすのであればSACDの方が繊細な再生になるように思いますが、個人的にはDVDの方を大きめの音量で再生した時の僅かにザラついたチリチリ感のあるサウンドが好みです。丁度コンサート会場のPAスピーカーから飛び出す歪む寸前のドライヴ感溢れるサウンドに近い再生音と言った感じでしょうか。2chミックスでこのドライヴ感出すためには相当の爆音までヴォリュームを上げなければなりませんので、自宅で顰蹙買わない程度での音量でこのドライヴ感出せるというの貴重です。

順番に行きますと、第1シリーズもかなり音圧高めでみっちり音像がうまったサラウンド体験が楽しめますが、個人の感想としては『Foxtrot』と『The Lamb Lies Down On Broadway』が印象に残りました。まず『Foxtrot』。僕だけでなく誰もが期待すると思います。「Watcher Of The Skies」のオープニングの荘厳なメロトロン。これに関しては期待外れとは言いませんが、正直なところ「そうか、こんな感じか・・・」という印象でしたが、『Foxtrot』のハイライトとも言える「Supper’s Ready」はかなり推しが強いです。23分超えの長丁場なのでアナログ時代からどっちかというと猫またぎしてきた曲なのですが、長年生きていればそりゃ、回数はこなしていますからしっかり構成とか転換場面等は覚えていたわけですが、それでもかなり新鮮で、「うわ、ここでこんな音鳴っていたのか」という発見はあちらこちらにあるわ、例の終盤「♪666〜」から盛り上がり、一度フルート・パートで落ち着かせ主題メロディに戻る大団円パートの音の拡がりが半端なく2chステレオ・ミックスとは明らかに質の異なるカタルシスを感じました。同様に『The Lamb Lies Down On Broadway』95分ちょい欠けの長丁場になるのですがこれも全編圧倒的な音圧で、歳のせいでしょうか、これまでのステレオ体験を超える感動はあったものの、どっと疲れて聴き終わった後風呂に入ってそのまま夜10時に就寝してしまいました。

これ以上の衝撃だったのが2ndシリーズの『A Trick Of The Tail』だったわけですが、その前に『A Trick Of The Tail』絡みの話を一発。35年くらい前に一時的に勤めていた会社で一緒だったPCエンジニアのTさんがこの『A Trick Of The Tail』が発表された当時LAに住んでいて、ある日ハリウッド・ボウルでGENESISのコンサートがあるという事で、それほど熱心なファンではなかったものの、観に行こうということになり友人何人かと早い時間にハリウッド・ボウルに向かったそうで。なんで早い時間かといえば、ハリウッド・ボウルは車がないと行けない会場で終演後ヴァレー方面もハリウッド方面も大渋滞を起こす事で知られており、終わった後すぐに帰れるよう、暇なので早い時間に行って駐車場の場所を確保するためだったそうな。車を止めてぶらぶらしているとサウンドチェックの音が聴こえてきて、しっかりヴォーカルまで入ったリハーサルの音が風にのって流れてくる。するとTさんの友人が「ピーター・ゲイブリエルって辞めたんだっけ?」と聞いてくる。Tさんが「辞めたよ」と答えると、その友人が「でも歌ってるじゃん、ほら」と音の流れてくる方を見上げる。当然歌っているのはフィル・コリンズだったわけですが、確かに遠くから流れてくる音聴いた限りでは聴き間違えるのもなんとなく分かります。フィル・コリンズ偉大だったよなぁ、ピーター・ゲイブリエル脱退というこれ以上ない危機的状況を乗り越えてピーター在籍時以上の成功を収めることができたのはフィル・コリンズの存在とてつもなく大きかったと思います。もしフィル・コリンズではなく声質がピーターと異なるヴォーカリストが後任になっていたら、きっと大分異なる結果に鳴っていたように思います。

さて、『A Trick Of The Tail』。今更説明不要の作品ですが、GENESISのカタログにあってはアグレッシヴな作品という印象より、叙情面が前に出た作品という印象の方が強いかと思います。オープニング「Dance On A Volcano」、ラストの「Los Endos」は確かに前のめりで推しが強いナンバーですが、その他のロック・トラックを見ると「Squonk」、「Robbery, Assault And Battery」がありますが、どちらもその後発表される『Seconds Out』収録の躍動感溢れるライヴ・ヴァージョンに比べるとテンポもゆったり、逆に「Entangled」、「Mad Man Moon」、「Ripples」といったアコースティック・ギターやリリカルなキーボードを前面に打ち出したナンバーや60年代のブリティッシュ・ポップスのテイストも感じる「A Trick Of The Tail」などの収録曲の印象が強いどちらかというと叙情的でたおやかな印象が強い作品という位置づけでしたし、オリジナルのステレオ・ミックスも『…And Then There Were Three…』、『Abacab』以降の張り出しの強いサウンドとは異なり、ちょっと引っ込み気味の奥ゆかしい印象のサウンドと思っていたのですが、サラウンド・ヴァージョンを聴くとこうした印象が思い切り吹っ飛びます。ほとんど攻撃的といっても過言ではない押しの強いサウンドに大変身。オープニングの「Dance On A Volcano」

から全く異なる世界が展開されます。アタックの強さは半端なく、この曲に対する印象が刷新されるほどのインパクトをもっています。たおやかな田園GENESISといったイメージが強かった「Entangled」、「Mad Man Moon」もドラマティックなスケール感を持ったシンフォニック・ロック並みの張りのあるサウンドに変貌を遂げたかのように聴こえます。

どちらかといえば『Seconds Out』ヴァージョンの疾走感の方が好ましく思えた「Squonk」はスタジオ・ヴァージョンがなぜこのテンポでズルッとした後乗りグルーヴだったのか、何を意図したテンポだったのかがはっきりと分かる重心の低いヘヴィ・トラックに変貌を遂げ、こじんまりしていた「Robbery, Assault And Battery」もライヴ・ヴァージョン並みの拡がりを見せているのです。ある程度音量を上げた時に発生するライヴ感溢れるチリチリしたサウンドはDVDのDTSサラウンド・ヴァージョンが最も強く感じるというのが僕の感想です。機材による相性等もあると思いますのであくまで参考意見と考えていただければ幸いですが、この『A Trick Of The Tail』のサラウンド版はかなり楽しかったし、今まで同作に抱いていた印象が一変するほどの体験でした。新品で購入当時、僕は一体何を聴いていたんでしょうかね。こういう体験ができそうな音源まだまだありそうなので、もう少し探求を進めたいと思います。

さて、今月の1枚。『A Trick Of The Tail』にハマったので『Seconds Out』のサラウンド版が聴きたいと思っても僕は国内盤の紙ジャケットで購入していたのでDVDがついていなかった・・・。くそ!と思っていたらかけレコの中古でタイミング良く出たので迷わず購入。結論から言いますと、スタジオ盤のサラウンド・ミックスに比べるとちょっと雑な印象なのですが、迫力はあります。ドラムのサウンド処理がちょっと雑で定位がビシッと決まらない感じが少し残念ですが、サブウーファーは大活躍。今のシステムにしてからサブウーファーがうなりをあげるという体験はしたことなかったのですが、これ、床に振動が伝わるくらい稼働しているのが判ります。サブウーファーに関しては必要派と不要派がそれぞれ意見を述べていますが、ことプログレッシヴ・ロック系に関してはあったほうがいいと思いますね。サブウーファーのオン・オフを試しましたがオンの方が明らかにサウンドの重心が下がります。国内発売時にはカットされてしまったライヴのサラウンド音源収録DVDですが僕はかなり楽しませてもらいました。

【関連記事】

「音楽歳時記」 第六十六回 追悼・K.ティペット+サラウンド問題 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

【関連記事】

「音楽歳時記」 第六十五回 6月 引き続き、ハード・ロックを聴こう。 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

【関連記事】

「音楽歳時記」 第六十四回 5月 そうだ、ハード・ロックを聴こう。 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

これ以前の「音楽歳時記」バックナンバーはコチラ!

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER)の在庫

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / A TIME AND A PLACE

EARLY 70s/LATE 70s/90sのオンボード録音&90sのオーディエンス録音の4枚組ボックス、全43曲

-

4枚組ボックス、各CDはペーパーケース仕様、解説付き仕様、定価8400

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯-

解説に折れあり、ボックスにスレあり

-

-

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / ORIGINAL BOOTLEG SERIES FROM THE MANTICORE VAULTS VOL TWO

01年リリースの8枚組ボックス、72-77年のライヴ音源を収録、全52曲

-

8枚組ボックス、各CDは紙ジャケット仕様、ブックレット付き仕様、帯元から無し、定価15120

盤質:傷あり

状態:不良

帯-

カビあり、圧痕あり、ボックスにへこみあり、2枚は無傷〜傷少なめ、6枚は傷あり

-

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / RETURN OF THE MANTICORE

CD4枚組のボックスセット、ELPのデビューからのほぼ全ての代表曲を網羅した全40曲

-

4枚組ボックス、ブックレット付き仕様

盤質:傷あり

状態:並

1枚は無傷〜傷少なめ、3枚は傷あり、軽微なカビあり

-

-

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / LIVE IN BUDAPEST

92年の復帰作『ブラック・ムーン』リリース後のワールド・ツアーよりハンガリー公演をアンコール含め完全収録!

-

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / LIVE AT THE HOLLYWOOD BOWL 1971

71年7月19日、『タルカス』リリース後のツアーよりハリウッド・ボウルでのライヴを収録

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / LIVE IN ZURICH 1970

1stアルバムリリース後のツアー中、70年12月4日にスイスのチューリッヒで行なわれたスタジオ・ライヴ音源

-

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / EL&P

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループ、記念すべき70年デビュー・アルバム!

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。1970年にリリースされたデビュー・アルバム『エマーソン・レイク・アンド・パーマー』は、バルトーク作曲のピアノ独奏曲「アレグロ・バルバロ」にパワフルなロック・アレンジを施した「未開人」で幕を開ける傑作。他にも、Greg Lakeのヴォーカルとクラシカルなピアノ、そしてジャジーなアンサンブルが美しく展開する「石をとれ」、ヤナーチェクの「シンフォニエッタ」とバッハの「フランス組曲 第1番 ニ短調 BWV812 第1曲 アルマンド」が合体した「ナイフ・エッジ」、Keith Emersonの才能にスポットが当たる組曲「運命の3人の女神」、Carl Palmerのダイナミックなドラミングを聴くことができる「タンク」、そしてモーグ・シンセサイザーの咆哮が鮮烈な印象を残すバラード「ラッキー・マン」と、デビュー・アルバムにして高い完成度を誇る傑作となっています。

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / PICTURES AT AN EXHIBITION

ムソルグスキー「展覧会の絵」をモチーフとした完全未発表楽曲によるライヴ録音、痛快極まる72年作!

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、モーグ・シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。セカンド・アルバム『タルカス』と同じ1971年にリリースされた『展覧会の絵』は、ムソルグスキー作曲、ラヴェル編曲で知られる組曲「展覧会の絵」にロック・アレンジを施したライブ・アルバム(ニューキャッスル・シティー・ホールでの録音)となっています。スタジオ・アルバムでも彼らのダイナミックな音楽性は十分に伝わりますが、やはりライブ・アルバムはヴォルテージの高さが凄まじく、当時の彼らの勢いを感じさせます。組曲「展覧会の絵」は16曲で構成された作品ですが、EMERSON, LAKE & PALMERは8曲を抜粋し、グループのオリジナル曲を3曲(「賢人」「ブルーズ・ヴァリエイション」「バーバ・ヤーガの呪い」)加えた11曲で再構成しています。また、組曲とは別に、B.BUMBLE & THE STINGERSの「ナットロッカー」のカバーも収録。当時は海賊盤対策を目的にリリースされたという本作ですが、結果的にプログレッシヴ・ロック史に残る名ライブ・アルバムとなりました。

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / TARKUS

ELPというバンドを象徴する大作「Tarkus」収録、71年発表の大名盤2nd!

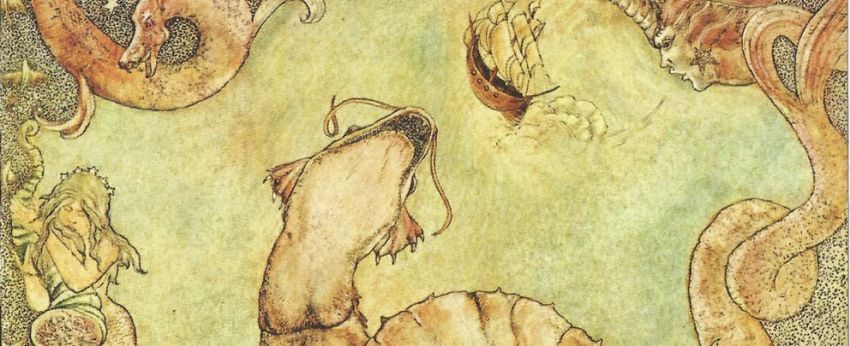

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、モーグ・シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。1971年にリリースされたセカンド・アルバム『タルカス』は、個性的なアートワークが示すとおり、アルマジロと戦車が合体した架空の生物「タルカス」をテーマにした20分の組曲が収められた名盤。特に組曲冒頭の「噴火」セクションはあまりにも有名で、キーボード・プログレッシヴ・ロックの代表的な楽曲となっています。また、日本ではオーケストラ・バージョンに編曲されたものが大河ドラマのサウンドトラックとして使われたこともありました。火山の中から現れた「タルカス」は地上を破壊、そこにコウモリ(羽)とサソリ(尾)とライオン(体)が合体した「マンティコア」という生物が現れ、「マンティコア」に敗れた「タルカス」は海へと帰っていくというストーリーであり、ジャケット内にはそれぞれのシーンのイラストも描かれています。

-

紙ジャケット仕様、デジタル・リマスター、ビニールに情報シール付き仕様、定価2100+税

盤質:無傷/小傷

状態:並

帯有

軽微なカビあり、若干黄ばみあり、情報記載シールなし

-

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / TRILOGY

壮大な傑作組曲「ENDLESS ENIGMA」、コープランドをアレンジした華やかでキャッチーな「HOEDOWN」、ファンタジックな表題曲などバラエティに富んだサウンドを披露する72年作4th

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、モーグ・シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。伝説の初来日公演(後楽園球場&甲子園球場)1ヶ月前にリリースされた72年のサード・アルバム『トリロジー』は、コンサート序盤に演奏される定番のナンバーとなっていくアーロン・コープランド作曲の「ホウダウン」や、Greg Lakeの美しいバラード「フロム・ザ・ビギニング」を収録した名盤。もちろん他にも、2つのパートに分かれた組曲「永遠の謎」、ロマンティックなピアノから怒涛の変拍子になだれ込む表題曲「トリロジー」、シンセサイザー・オーケストレーションによる「奈落のボレロ」など、とても個性的な楽曲が並びます。まさにトリロジー=三位一体というタイトルに相応しい名盤です。

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / BRAIN SALAD SURGERY

73年5th、70年代英国ロック屈指の名盤であり、それまでの彼らの集大成を最高の形で結実させた一枚!

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、モーグ・シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。後に映画「エイリアン」のデザイナーとして知られることになるスイス出身の画家、H・R・ギーガーが手掛けたアートワークをまとい、1973年にリリースされた4thアルバム『恐怖の頭脳改革』は、間違いなく彼らの代表作のひとつでしょう。詩人ウィリアム・ブレイクの詩にチャールズ・ヒューバート・パリーが楽曲をつけた「聖地エルサレム」のロック・アレンジで幕を開け、アルゼンチンの作曲家ヒナステラの「ピアノ協奏曲第1番第4楽章」に超絶技巧で挑む「トッカータ」へ。そして、Greg Lakeの美しいバラード『スティル…ユー・ターン・ミー・オン』とホンキートンクな遊び心がある『用心棒ベニー』で緊張が和らぐも、その後に待ち構えているのは3楽章から成る、30分を超える組曲「悪の教典#9」の衝撃。ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックを語る上で、避けて通ることは許されない傑作です。

-

盤質:傷あり

状態:良好

特殊ケースではありません、側面部に色褪せあり

-

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / WELCOME BACK MY FRIENDS TO THE SHOW THAT NEVER ENDS- LADIES AND GENTLEMEN

74年ライヴ作

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、モーグ・シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。1974年、EMERSON, LAKE & PALMERは2万人以上の聴衆を相手にパフォーマンスを行った、同年2月のアナハイム・コンベンション・センター公演を収録したライブ・アルバム『レディース・アンド・ジェントルメン』を発表しました。4thアルバム『恐怖の頭脳改革』までの楽曲から、この時点でベストと言える選曲がなされており、「タルカス」や「悪の教典#9」といった大曲はもちろん、「聖地エルサレム」や「トッカータ」、あるいはデビュー・アルバム収録の「石をとれ」やコンサート・オープニングの定番となった「ホウダウン」なども収録。また、Keith Emersonのピアノ・テクニックとメンバーのジャズ・セッションを堪能できる「ピアノ・インプロヴィゼイション」など、ライブ・アルバムならではの内容となっています。

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / WORKS LIVE

77年発表、オーケストラを動員したEL&Pの総括的ライヴ作!

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、モーグ・シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。1977年、EMERSON, LAKE & PALMERは、オーケストラと合唱隊が帯同する大規模なツアーを敢行。あまりにも大規模な編成のツアーになったため結果的に大赤字が出てしまい、途中からオーケストラを雇い続けることができなくなったというエピソードが広く知られています。そんなアクシデントに見舞われたツアーから、モントリオール・オリンピック・スタジアム公演の模様を主に収録したのが『In Concert』ですが、93年、『In Concert』に7曲(「庶民のファンファーレ」「君を見つめて」「メイプル・リーフ・ラグ」「迷える旅人」「奈落のボレロ」「クローサー・トゥ・ビリーヴィング」「タンク」)を追加収録した『Works Live』が発表されました。

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / WORKS VOLUME 1

メンバーのソロ・ワークをフィーチャーした77年リリース作

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、モーグ・シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。1977年にリリースされた5thアルバム『ELP四部作』は、2枚組レコードの4面を各メンバーとグループで分け合った、4組のアーティスㇳたちによるセパレート・アルバムのような印象の作品となっています。共通するのは、メンバー、グループ共にオーケストラをフィーチャーしたアレンジに仕上げていることでしょう。Keith Emersonは3楽章からなる「ピアノ協奏曲第1番」を、Greg Lakeは「セ・ラ・ヴィ」などのバラード・チューンを、そしてCarl Palmerは70年のデビュー・アルバムに収録された「タンク」のセルフ・カバーなどをそれぞれ持ちより、最終面にはEMERSON LAKE & PALMER名義の「庶民のファンファーレ」と「海賊」が収録されています。

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / WORKS VOLUME 2

3人のソロワークをフィーチャーした77年作、レイクによるクリスマス・ソングの傑作「I Believe In Father Christmas」収録

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、モーグ・シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。1977年、EMERSON, LAKE & PALMERは5thアルバム『ELP四部作』に加えて、その続編と言える『作品第2番』を発表しました。その内容は、既発曲と未発表曲を中心とした作品となっており、グループの純粋な新曲は「ソー・ファー・トゥ・フォール」と「迷える旅人」のみとなっています。ただし、既発とは言ってもグループやソロ名義のシングルで既にリリースされた曲ということであり、後の世代にとっては全て新曲のように聴くことができるでしょう。本作には、Keith Emersonのソロ作品「ホンキー・トンク・トレイン・ブルース」やGreg Lakeのソロ作品「夢みるクリスマス」が収録されているほか、傑作4thアルバム『恐怖の頭脳改革』制作時に録音された未発表曲「孤独なタイガー」「あなたのバレンタイン」「恐怖の頭脳改革」も収められています。

-

EL&P(EMERSON LAKE & PALMER) / LOVE BEACH

78年作、ジャケットで敬遠するのは勿体無い秀作!

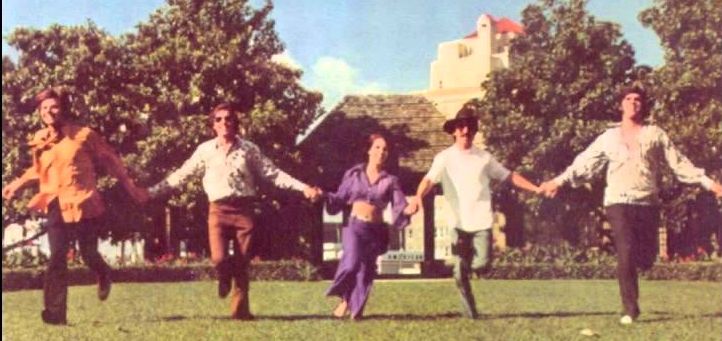

THE NICEのKeith Emerson、KING CRIMSONのGreg Lake、ATOMIC ROOSTERのCarl Palmerによって結成されたスーパー・グループであり、ブリティッシュ・プログレッシヴ・ロックのトップに位置するバンドのひとつ。ロックではハンディキャップとなるキーボード・トリオ(ギターレス)編成ながら、強烈に歪ませたハモンド・オルガンをドライブさせ、ギター・ロックに匹敵するダイナミックなサウンドを生み出しました。また、クラシック音楽のロック・アレンジや、モーグ・シンセサイザーを導入した先駆的なスタイルが特徴であり、「電気と才能の無駄遣い」という批判をもろともせず世界的な成功を収めました。1978年に発表されたスタジオ・アルバム『Love Beach』は、ある意味でプログレッシヴ・ロック史上最大の問題作と捉えられています。それもそのはず、数年前までヒプノシスやH・R・ギーガーの作品をまとい名盤を生み出していたEMERSON, LAKE & PALMERと、バハマの海辺で笑顔を振りまくジャケットのEMERSON, LAKE & PALMERを同じ3人と認識することは、後の世代から見ても難しいと言わざるを得ません。ただ、各楽曲を改めて聴いていくと、ホアキン・ロドリーゴ作曲「ある貴紳のための幻想曲」第四楽章「カナリオ」のロック・アレンジや、20分を超える組曲「将校と紳士の回顧録」など、これまでのEMERSON, LAKE & PALMERらしいアプローチが魅力的な楽曲も収録されています。

GENESISの在庫

-

GENESIS / VIDEO SHOW

プロモーション・ビデオ集

-

DVD、デジパック仕様(トールサイズ)、スリップケース付き仕様、NTSC方式、リージョン2-8、全34曲

盤質:未開封

状態:良好

-

DVD、デジパック仕様(トールサイズ)、スリップケース付き仕様、NTSC方式、リージョン2-8、全34曲

盤質:全面に多数傷

状態:

小さい塗料汚れあり

-

-

GENESIS / LIVE OVER EUROPE

07年欧州ツアーからのベストテイクを収録

-

5099951132927(ANTHONY BANKS LTD)

2枚組、スリップケース付仕様

盤質:傷あり

状態:良好

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、スリップケースに圧痕あり

-

-

-

-

-

-

-

GENESIS / NURSERY CRYME

寓話的幻想性が彩る孤高の世界観が極まった71年作3rd

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1971年に発表されたサード・アルバム『怪奇骨董音楽箱』は、ギタリストにSteve Hackett、ドラマーにPhil Collinsが加入し、ついに黄金期のメンバーが揃った作品。「プログレッシヴ・ロック・バンド」GENESISの傑作の森の入り口にあたるアルバムであり、後に「プログレッシヴ・ロック史上最も英国的なバンド」と呼ばれる彼らの個性が芽吹いた名盤です。アルバム・タイトルの「Nursery Cryme」は「童謡」を意味する「Nursery Rhyme」から作られた造語。Paul Whiteheadが手掛けた印象的なジャケット・アートは、「クリケットで遊ぶ少女が、一緒に遊んでいた少年の頭をクリケットのバットで吹き飛ばす」という、アルバム1曲目「ザ・ミュージカル・ボックス」のストーリーを描写したもの。次作『フォックストロット』と並んでGENESIS入門に最適なアルバムのひとつです。

-

解説元から無し、定価2627

盤質:全面に多数傷

状態:不良

帯無

帯無、カビあり、ファミリーツリーがジャケ内側にテープで留めてあります(経年あり)

-

廃盤希少、SACD/CDハイブリッド+DVDの2枚組、DVDはPAL方式/リージョン記載なし

盤質:傷あり

状態:良好

若干圧痕あり

-

-

GENESIS / FOXTROT

72年発表4th、「Watchers Of The Skies」「Supper’s Ready」などの代表曲を収録

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1972年に発表された4枚目のスタジオ・アルバム『フォックストロット』は、キーボーディストTony Banksによるメロトロンのクラシカルなイントロが有名な「ウォッチャー・オブ・ザ・スカイズ」で幕を開ける作品。GENESISの最高傑作に推すファンも多いアルバムですが、やはり「プログレッシヴ・ロック期GENESIS」の代表曲として名高い「サパーズ・レディ」が収められていることがポイントでしょう。セカンド・アルバム『侵入』でプログレッシヴ・ロックに舵を切り、サード・アルバム『怪奇骨董音楽箱』で蓄えた経験が、20分を超える大曲にすべて注ぎ込まれています。全英アルバムチャート12位を記録した名盤であり、シンフォニック・ロックへの登竜門的な作品です。

-

廃盤希少!!紙ジャケット仕様、SACD+DVDの2枚組、DVDはNTSC方式、リージョンフリー、08年デジタル・リマスター、内袋付仕様、定価4571+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、小さい圧痕あり

-

-

GENESIS / SELLING ENGLAND BY THE POUND

溢れんばかりの英国叙情に満たされた73年リリースの5th、これぞ初期GENESISの魅力が凝縮された大名作!

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1973年に発表された5枚目のスタジオ・アルバム『月影の騎士』は、全英3位、全米70位に輝いた傑作。Peter Gabrielのアカペラで厳かに幕を開ける「Dancing With The Moonlit Knight」から、シングル・ヒットとなった「I Know What I Like」、シンフォニック・ロックのお手本と呼ぶべき傑作 「Firth Of Fifth」、Phil Collinsがヴォーカルを務める「More Fool Me」、シアトリカル・ロックの色濃い「The Battle Of Epping Forest」、キーボーディストTony BanksとギタリストSteve Hackettのアコースティック・アンサンブルが美しい「After The Ordeal」、そして、Tony Banksのキーボード・オーケストレーションに鳥肌さえおぼえる「The Cinema Show」まで、完璧なシンフォニック・ロックを展開。「Dancing With The Moonlit Knight」のメロディーが再び繰り返される「Aisle Of Plenty」で幕を閉じるまで、一瞬たりとも聴き逃せない傑作です。

-

紙ジャケット仕様、初回盤(Virgin祭マーク入り)、解説元から無し、歌詞対訳・ファミリーツリー付仕様、定価2427+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

紙ジャケに側面部に色褪せあり

-

-

GENESIS / LAMB LIES DOWN ON BROADWAY

ガブリエル在籍期最終作となった74年リリースの6th、コンセプト・アルバムの大名作!

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1974年に発表された6枚目のスタジオ・アルバム『幻惑のブロードウェイ』は、「Peter Gabriel期GENESIS」のラスト・アルバムであり、2枚組のボリュームでのリリースとなった作品。これまでの幻想的なジャケット・アートが、ヒプノシスによるアートワークに取って代わられている点が目を引くその内容は、「ニューヨーク出身のプエルトリコの青年ラエル」の物語をテーマにしたコンセプト・アルバムとなっています。Peter Gabrielの自己探求の色合いがコンセプトに強く表れた作品と考えられており、熱心なファンから様々な解釈が語られてきたという難解な側面もある、問題作にして大傑作。音楽的にはヒプノシスのアートワークが示す通り、GENESISの個性であった英国の抒情性が後退し垢抜けたサウンドへと変化しています。なお本作は、全英10位、全米41位を記録しています。

-

GENESIS / A TRICK OF THE TAIL

ガブリエル脱退後第1弾の76年作、珠玉のメロディが溢れ出す、GENESIS中屈指の美しさを誇る名作

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1976年に発表された7枚目のスタジオ・アルバム『トリック・オブ・ザ・テイル』は、Peter Gabrielの脱退を受けて4人編成となってから初めてのアルバムです。ドラマーPhil Collinsがヴォーカルを兼任するスタイルへと生まれ変わったGENESISですが、フロントマンの脱退という非常事態をしなやかに乗り切ることに成功。Phil Collinsの声質がPeter Gabrielの声質に近かった偶然も手伝って、音楽的なクオリティーを落とすことなく転身を遂げました。音楽的には、「Peter Gabriel期GENESIS」の作風を受け継ぐと同時に、これまでの繊細なシンフォニック・ロックとは異なるダイナミックなバンド・サウンドなど、新たな展開も伺うことができます。本作は、全英アルバム・チャートに39週チャート・イン(最高3位)するヒット作となりました。

-

CDSCDX4001/724383988525(VIRGIN)

DEFINITIVE EDITION REMASTER

盤質:傷あり

状態:並

スレあり、軽微な折れあり、小さいカビあり

-

-

GENESIS / WIND AND WUTHERING

ジャケット通りの幻想的なシンフォニック・ロックを聴かせる傑作8th、76年リリース

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1976年に発表された8枚目のスタジオ・アルバム『静寂の嵐』は、ギタリストSteve Hackettが参加した最後のスタジオ・アルバム。グループはPhil Collinsが主導する体制へと完全にシフトした印象であり、次作以降に繋がるポップ・フィーリングを強く押し出した、明確な方向性が打ち出されています。また、時代性もあってかTony Banksのキーボードは音色のバリエーションがより豊かにカラフルさを増しており、楽曲にドラマティックな彩を加えています。本作を「プログレッシヴ・ロック期GENESIS」のラスト・アルバムと捉えるファンも多い作品ですが、プログレッシヴ・ロックとポップな音楽性の絶妙なバランスによって生み出された名盤です。

-

GENESIS / AND THEN THERE WERE THREE

80年代へと繋がるポップ・センスが発揮され始めた78年作、ヒットチューン「Follow You Follow Me」収録

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1978年に発表された9枚目のスタジオ・アルバム『そして3人が残った』は、ギタリストSteve Hackettが脱退しPhil Collins、Mike Rutherford、Tony Banksの3人編成となったGENESISの初めてのスタジオ・アルバム。新たなギタリストは加入せず、Mike Rutherfordがギタリストも兼任(ライブではギタリストDaryl Stuermerがサポート)するスタイルとなっています。収録曲数が増加(11曲)し、各曲の演奏時間がコンパクトにまとめられていることからも分かる通り、プログレッシヴ・ロックの成分を残しながらポップ化に向けて舵を切ったアルバムと言えるでしょう。本作は全英アルバム・チャートに32週チャート・イン(最高3位)する好記録を打ち立て、また、シングル・カットされた「フォロー・ユー・フォロー・ミー」は全英シングル・チャート7位に輝きました。

-

GENESIS / DUKE

ヒットチューン「TURN IT ON AGAIN」収録、プログレ期とポップ期の転換点に位置する80年作

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1980年に発表された10枚目のスタジオ・アルバム『デューク』は、ポップなサウンドで初の全英アルバム・チャート1位を獲得した快作。冒頭3曲と最終2曲で曲同士が切れ目なくつながっている点や、エンディング・ナンバー「デュークス・エンド」でオープニング・ナンバー「ビハインド・ザ・ラインズ」のフレーズがリプライズされる点など、トータル志向を感じさせるアルバム構成となっています。音楽的にはプログレッシヴ・ロックからは離れた印象を持ちますが、Phil Collinsのポップな音楽性を中心に組み上げられた楽曲たちは高いクオリティーを誇ります。

-

GENESIS / ABACAB

ポップ・バンドとしての方向性を決定づけた81年作

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1981年に発表された11枚目のスタジオ・アルバム『アバカブ』は、前作『デューク』に続いて全英アルバム・チャート1位を獲得し、ビルボード・チャートでは7位に付けたアルバム。本作の数か月前にPhil Collinsがソロ・デビュー・アルバム『夜の囁き』を発表し大ヒットを記録しており、その勢いがGENESISにも好影響をもたらしました。EARTH, WIND & FIREのホーン・セクションをゲストに迎えた「ノー・リプライ・アット・オール」など、プログレッシヴ・ロック期GENESISではありえなかったようなアプローチが楽しめる1枚です。

-

GENESIS / THREE SIDES LIVE(CD)

81年の欧州&米公演を収録した82年ライヴ作

KING CRIMSON、PINK FLOYD、YES、EMERSON,LAKE & PALMERと並び、ブリティッシュ・プログレの「5大バンド」のひとつに数えられる重要グループ。ヴォーカリストPeter Gabrielによる演劇的なステージ・パフォーマンスと、寓話的に彩られたシンフォニックな楽曲で70年代前半を駆け抜け、Peter Gabriel脱退後はドラマーPhil Collinsを中心とした体制で活動。80年代以降はポップなアリーナ・ロック・バンドへと変貌し、プログレッシヴ・ロックに留まらず世界的な成功(2010年「ロックの殿堂」入り)を収めたグループです。1982年に発表された『スリー・サイズ・ライヴ』は、1973年の『ライヴ』、1977年の『眩惑のスーパー・ライヴ』に続く、GENESISにとって3作目のライヴ・アルバムであり、2枚組のボリュームでのリリースとなっています。80年作『デューク』や81年作『アバカブ』のポップな楽曲が収められている一方で、「イン・ザ・ケイジ(メドレー)」や「アフターグロウ」などプログレッシヴ・ロック期の楽曲もプレイされており、「イット〜ウォッチャー・オブ・ザ・スカイズ」はギタリストSteve Hackett在籍時の76年のライブ音源(ドラマーはBill Bruford)を使用しています。全米10位、全英2位を記録した名ライブ・アルバムです。

-

-

-

-

GENESIS / LIVE / THE WAY WE WALK VOLUME TWO: THE LONGS

大曲を中心に選曲された92年ツアーからのベスト・ライブ・テイク集、プログレ時代の名曲も演奏

-

OCTOPUSの在庫

-

OCTOPUS / RESTLESS NIGHT

70年作の唯一のアルバム。美しいメロディー・ラインと骨太なロック・アンサンブル。なんとも「けだるい」サウンドがいかにもこの時代ならではの「ニッチ」な好盤。

70年作の唯一のアルバム。品の無いジャケットからしてドロドロのアンダーグランド・ロックを想起させますが、実際のサウンドは、ビート・ポップ〜レイト60’sサイケ・ポップと続いた英国ポップの伝統を受け継ぎ、ハード・ロック、プログレの波を真正面から受け止め、オリジナルなサウンドを目指したバンドの野心が感じられる魅力的なブリティッシュ・ロック作品。美しいメロディー・ラインと骨太なロック・アンサンブル。なんとも「けだるい」サウンドがいかにもこの時代ならではの「ニッチ」な好盤。

OCTOPUSの在庫

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!