「音楽歳時記」 第六十五回 6月 引き続き、ハード・ロックを聴こう。 文・深民淳

先月からの続きとなります。僕が高校生だったのは1974年から1976年。ハード・ロック全盛時代と見事に重なります。

中学時代はハード・ロックとプログレッシヴ・ロック中心でしたが、高校時代は何でも聴くようになっていましたね。都立高校でしたが10クラスありましたから、いろんな趣味・嗜好の連中がいたこともあり、日本のバンドも聴くようになったし、ジャズに傾倒する連中とも付き合いがあったことからそっちにも興味が生まれた時代でした。

ただ、基本はやはりハード・ロックとプログレッシヴ・ロックでしたね。だけど、時代的にはグラム・ロックは凋落傾向、ウエスト・コースト礼賛の流れに入りつつあった頃だったと思います。

LED ZEPPELIN、DEEP PURPLEといった大御所は安定していたし、時代的にはQUEENが全盛、AEROSMITH、KISSも上昇機運にあった時期でハード・ロック十分に魅力的だったのですが、結局、こうしたビッグネーム及びビッグネーム予備軍は安定が当たり前、楽しみはそこに至ってはいないところでやっているバンドの層が充実しているか否かだったように思います。

前回紹介したBAD BOYやらMOXYなどは高校時代にリアルタイムで買いましたが、当時はちょっと食い足りない印象が強かったですし、YESTERDAY & TODAYの1stもそんな印象でした。

そして、決定的だったのがARMAGEDDON。当時、ものすごく期待していました。その頃はまだマーティン・ピューのことはあまり良く知らなかったのですが、ドラムがCAPTAIN BEYONDのボビー・コールドウェルでしたからね。今聴いても衝撃的な1stアルバムを作ったバンドが2nd『Sufficiently Breathless』ではなんであんなサウンドになってしまったのか、当時ガキなりに考えたわけですよ。それでたどり着いた結論がドラムの交代。ボビー・コールドウェルが再登場するわけですから、期待しました。しかもCAPTAIN BEYONDがDEEP PURPLE Mark 1のロッド・エヴァンスをヴォーカルに迎えたように、ARMAGEDDONのヴォーカルは元YARDBIRDSのキース・レルフ。何かが起こるのではないかと、期待に胸膨らませたわけですが、当時は残念ながらそこまでのめり込めなかったですね。

逆に今の方が楽しめます。ARMAGEDDONはSTEAMHAMMERの『Speech』の存在を知りその成り立ちのミステリアスなストーリーに触れてから作品全体の印象が変わったし、CAPTAIN BEYOND『Sufficiently Breathless』は1973年になんだかハッパくさい空気感を漂わせる作品を作ったこと自体結構稀有なことだった思う次第。1stとは違う意味でこれもまた名作。ハード・ロック・バンドと思われているため60年代ウエスト・コーストが好物のリスナーに刺さっていないのですが、ウエスト・コースト・サイケデリアの香りをしっかりと湛えた作品です。

ARMAGEDDONのアルバムが発表されたのが1975年。思えばこの辺がハード・ロックの分岐点だったのかもしれません。

前回の最後の方に書いたように今月は1973年を頂点として、起点1970年の4年間。テレワーク環境を活かしこの1ヶ月、100枚以上の1970~1973年発表ハード・ロックを聴き倒してまいりました。それでは今もその時あんたは偉かった作品10枚をピックアップしてまいりましょう!

その1:1973年に既にパンク・ロックにしか聴こえないこんな爆音作品を作ったあんたらは偉かった! PINK FAIRIES 『KINGS OF OBLIVION』

英国系フリークアウトの怪作1st『Never Neverland』もカオティックな2nd。

『What A Bunch Of Sweeties』ももちろん良いが、ベース:ダンカン・サンダーソン(サンディ)、ドラム:ラッセル・ハンターのオリジナル・メンバー二人にギターのポール・ルドルフが抜けた穴をラリー・ウォリスが埋めて制作された3rdアルバム、これが良い。今ではこの程度のトレブルが効いたディストーション・サウンドは中学生でも作れるが、1973年においては画期的かつ革新的であった。徹頭徹尾うるさい、耳に刺さる爆音ハード・サウンドは至福。曲が速かろうが遅かろうがタメなど作らずひたすら前のめりの刹那的姿勢が凛々しい。リズムがへたれな軟弱パンクなど開始10秒で外宇宙に吹き飛ばす剛腕メタリック・サウンドが魅力。レミーさんはこれ聴いてMOTORHEADサウンドの参考にしたと僕は信じている。

City Kids

その2:どちらかといえばフォーク・ロック寄りながら、ポップでファンキーなくせにヨレたサウンドが魅力! HEADSTONE 『BAD HABBITS』

2枚出していてこれは1st。尼さんマニア垂涎の罰当たりジャケット。因みにアートワークは2作ともヒプノシスが担当しているのでヒプノシス本等でお馴染みながら、なぜか2作品ともにCD化されていない。元RARE BIRDのドラムだったがギターに転向するマーク・アシュトンとATOMIC ROOSTERの『Made In England』でギターを弾いていたスティーヴ・ボルトンが結成したバンド。純然たるハード・ロックではなくアコースティック・ギターのサウンドも巧みに取り入れ、エスニック風味もプラスしながら、全体的にはポップでファンキーなサウンド。文字にすれば簡単だが音にすると大体失敗に終わるのだが、この1stは絶妙な匙加減で切り抜けている奇跡の一枚! ヴォーカルを担当するアシュトンの少し鼻にかかったのほほんとした歌いっぷりも良く、開放感溢れるサウンドが魅力的!

Take Me Down

その3: このアルバム限定の生々しいサウンドの広がりが魅力! プログレ指向からファンキー・ハードロックへの過渡期に残したゴッツイ・ハード・ロック。 TRAPEZE 『Medusa』

1971年発表の2nd。1stではアコースティック中心のプログレ風サウンドだったが、メンバーが減ってグレン・ヒューズ中心のトリオとなりファンク・テイスト、アメリカン・ハード・ロックの色合いも取り込んだ純粋ハード・ロック・バンドに変化。事情を知らない人に聴かせたら同じバンドとはとても思わない変貌ぶりを見せる。

グレン・ヒューズ在籍時の初期3枚では次作の3作目『You Are The Music…We’re Just The Band』が音楽的に最も充実していると思うし、バーミンガム屈指のシャウターでありR&Bマインドを持つヒューズの特性を活かしファンク・テイストを前面に打ち出したサウンドの完成度と疾走感が秀逸だが、この2ndにはその3rdや1stにはない魅力がある。アンプの鳴りやドラムの圧が妙にリアルでサウンドスペースが広いのだ。今時の録音手法ではほとんどあり得ない生々しいハード・ロック・サウンドが清々しいのだ。捻りをほとんど加えていないストレートなヘヴィ・ロックの上を1stでは押さえ込まれていたヒューズのパワフルなシャウトが装飾なしでそのまま記録されているといった印象。僕はヒューズがDEEP PURPLEに加入した際に国内盤LPで入手。最初は鈍臭いハード・ロックという印象で好きではなかったのだが、売り飛ばしもせずにずっと聴き続けてきた背景には本作が持つ生々しさに惹かれていたから。

ひとつ残念なのは、CDは国内盤も輸入盤もアナログ盤で再生した時のゴッツイ音像を完全に再現できていない点。再現度30%減くらいの感じ。アナログは最初に買った国内盤、英国盤初回、PURPLEで売れた後に出た2ndプレス3種を聴き倒したが、スレッショルド・レーベル英国盤初回プレスが最強です。白地に青の恐怖新聞の怨霊のような顔が飛んでくるイラストのレーベルの頃のヤツですね。

Black Cloud

その4: 今なお高い人気を誇るカナダ産カルト・ハード・ロック・バンド。剛で押す、軟で聴かせるどちらも秀逸なオールラウンダー! A FOOT IN COLDWATER 『The Second Foot In Coldwater』

カナダ、トロント出身。1973年発表セカンド。ギター、キーボードが引っ張るタイプながら、60年代後半から70年代初頭にかけてのサイケデリック色や北米産ギター、キーボード在籍バンドにありがちな暑苦しさはほとんど無し。カルト人気を誇るバンドの中ではかなり洗練されたサウンド・スタイル。レスリー・スピーカーを通したオルガンと粘り気の強いサウンドのギターのパワートリップで押し切るヘヴィなナンバーも中・高音部がよく伸びる70年代後半のアメリカン・ハード・ロックの主流となるかなり歌えるヴォーカルが本領を発揮するアコースティック・バラード、どちらも魅力的。

この2ndにはオープニングに8分超えの組曲「Coming Is Love」を配置。アコースティック・ギターのイントロからドップラー効果全開の歪んだハモンドとドライヴの効いたギターがグイグイ押していくヘヴィなナンバーを中心に前半はハードなナンバーで固め、後半にカナダ国内でシングル・ヒットなったアコースティック・バラード「(Isn’t Love Unkind) In My Life」、「Love Is Coming」を配置。アートワークはなんだか昔、西新宿のキニーが作っていたアナログ・ブートレグみたいだが、内容はかなり充実している。問題は発表したアルバム4作中3枚がCD化されているのだが今となっては中古市場でも手に入り難い点。

Coming Is Love

その5と6: 70年代前半の北米ショウビズ需要を意識したドライ&クリスピー系ハード・ロック! JO JO GUNNE 『Jumpin’ The Gunne』とTUCKY BUZZARD 『Buzzard』

JO JO GUNNEは解散後はソロとして活躍するジェイ・ファーガソンを中心としたアメリカ西海岸のバンド。TUCKY BUZZARDはROLLING STONESのビル・ワイマンの後押しでデビューを果たしたイギリスのTHE ENDが発展したいったバンド。どちらも大きな成功を収めることはなかったが、当時、サポート・アクトとして頻繁に大御所アーティストのツアーに参加していた。

両バンドの作品共に1973年発表。まず、JO JO GUNNEはウエスト・コースト系ロックやオーセンティック・アメリカン・ロックの総本山的レーベル、アサイラム所属アーティストで一番騒々しいサウンドを叩き出すバンドだった。1972年に『Jo Jo Gunne』でデビュー。シングル「Run Run Run」がスマッシュ・ヒットとなり注目を集める。ファーガソンのコロコロ転がるローリング・ピアノとタイトなギター・サウンド、コーラス・パートもガッチリしたブギー基調のカラッとドライなサウンドは初期FOGHATなどにも通じるもの。ハード・ロック・ファンには2nd『Bite Down Hard』が人気があるが、スピード感溢れるハード・ブギーとファーガソンの個性を活かしたAORハード路線が同居するこの3rdも悪くない。特に疾走感全開のオープニング・ナンバー「I Wanna Love You」はかなりアガる。バンドは翌74年に最終作『So… Where’s The Show?』を発表し解散。こちらはこの『Jumpin’ The Gunne』でも顕著になってきたAORハード的な楽曲が増え、従来のJO JO GUNNEサウンドというより解散後に発表されるジェイ・ファーガソンのソロに近い仕上がりとなっている。4作まとめたCDや単体発売もあり比較的入手しやすいかと思う。小粒ではあるが記憶に残るメロディライン、リフが多いバンドだ。

I Wanna Love You

1969年デッカからデビューしたTHE ENDは先に書いたようにROLLING STONESのビル・ワイマンの肝いりでデビューを果たしたバンドだったのだが、肝心のSTONESがデッカを去り、後ろ盾を失ったこと、そのブリティッシュ・サイケデリック系サウンドが時代遅れになっていたこともあり、今やアナログ・マニア御用達のレア・アイテムになったが、その発展系であるこのTUCKY BUZZARDはコンパクト&タイトなハード・ロック・サウンドに変化。使い勝手の良いサポート・アクトとして北米大陸でのツアー需要が多いバンドとして中堅の地位を確立。PURPLEレーベル移籍し1973には『Allright On The Night』、そして本作を立て続けに発表。作品を発表するごとにどんどんサウンドがタイトでドライになっていった。たたき上げバンドだけあって、ハード・ロックだけではなくヴィンテージ・スタイルのR&Rナンバーもそつなくこなす器用さも魅力。基本はストーンズ系ローリング・サウンドとFREE、BAD COMPANY流れのタイトなハード・ロックの中間あたりに落とし所を設定したかのようなサウンドを持つ。

どちらも大きな成功を収めることはなかったが、70年代前半の北米大陸で重宝したコマーシャル・ハード・ロックの遺産として今も聴き続けている。

今回聴いていて、この2バンドどこか似ている部分があるように思った次第。時代的にこういう音が好まれていたのだろうね。当時の北米大陸ハード・ロック・シーン。

Who Do You Love

その7: オリジナルは激レア! 重心の低いヘヴィ・サウンドが魅力の分かりやすいSIR LORD BALTIMORE? EUCLID 『Heavy Equipment』

1970年発表。流石にオリジナル発売当時は全く知りませんでした。オリジナルのアナログは一度も見たことがありません。ポコラ本掲載クラスのレア盤。サウンドはかなりカオティック、泥沼ヘヴィネス感はSIR LORD BALTIMOREの1stにも通じるものがあり、中毒性がある重さなのだが、メロディラインは妙にポップ。60年代後半から70年代初頭にかけての泥沼ヘヴィネス・バンドにありがちな暑苦しさはほとんどなし。時代的にサイケデリック系バンドの影響を強く受けた感はあるがそれもカオス系ではなくドリーミー・ポップ系からの影響がかなり入り込んでいる状態。沈殿するドラム・サウンドとのたうちまわるベースラインとの対比が妙に記憶に残る。

まぁ、オリジナルが高値で取引されているだけのことはあるよね。SPENCER DAVIS GROUPのズルズル、ベタベタ・カヴァー・ヴァージョン「Gimme Some Lovin’」やホラー映画のサントラのようなイントロから激重BUFFALO SPRINGFIELD的ナンバーに展開していく「Lazy Livin’」のような引きの強いナンバーが置かれている点もポイントが高い。

世の中的にはヘヴィ・サイケ・カテゴリーに入るバンドのなのだろうが未聴のハード・ロック・ファンは機会があれば是非。2000年代初頭に話題になりその時CDで購入したのだが、大したことないだろう、と思っていたらかなりハマった1枚。

Lazy Livin’

その8: 過去CD化されたことはあったが何故かそれっきり。コージー・パウエル在籍の典型的ブリティッシュ・ハード・ロック・バンド BEDLAM 『Bedlam』

過去に一度取り上げたことがある。元々は70年に活動していたCOZY POWELL’S BIG BERTHAが母体。コージーがJEFF BECK GROUPに参加したため活動休止となり、ギタリスト、デイヴ・ボールもロビン・トロワーの後任としてPROCOL HARUMに参加。ジェフ・ベックがBB&A結成ためバンドが消滅したパウエル中心に再結成された際、バンド名をBEASTとするが同名バンドが存在したためBEDLAMに改める。昔のことで記憶が定かではないがこのアルバムのアナログ盤、アメリカ盤かイギリス盤の初期プレスだけレーベルのバンド表記がBEASTになっているものが存在したのでバンド名変更は結構デビュー間際のことだったようだ。

この唯一作の他、1973年のロンドンでのライヴ(BBC音源だろうね)、『Live In Binghampton 1974』、COZY POWELL’S BIG BERTHA時代の『Live In Hamburg』(1970年12月3日の録音)などがまとまって出ていたが今ではどれも製造中止状態で入手困難状態。その典型的ブリティッシュ・ハード・ロック・サウンドは今なお魅力的なだけに入手困難というのがなんとも残念。

ドラムがパウエル、ギター=デイヴ・ボール、ベース=デニス・ボール。パウエルとボール兄弟が母体のBIG BERTHAからのメンバーでここにヴォーカリストしてフランク・アイエロが参加しBEDLAMとなる。BLACK SABBATHの初期3作にも通じる鼻づまったかのような突き抜けない音質が思い切りブリティッシュ然としており、COLOSSEUM、HUMBLE PIEのクレム・クレムソンに通じる輪郭のはっきりしたブルーノート、ペンタトニック主体のデイヴ・ボールのギターもブリティッシュ・ハード・ロック好きには完全に刺さる安定感抜群のサウンドが魅力。音質同様、このバンドならではの突き抜けて部分がないのが欠典といえば欠点なのだが、伸びのある声質が魅力のアイエロのヴォーカルも良く、そこかしこに登場するコージー・パウエルならではのフィルイン、オカズも魅力的。このアルバムが手軽に入手できない状態というのはちょっと悲しいものがある。

The Beast

その9: そりゃ、プログレでないのと突っ込まれること必至! 73年発表にしては既に古臭い雰囲気が却ってそそるBADGER 『One Live』

THREE MAN ARMYの70年代作品で一番ちゃんと聴かれていないんじゃないかと思う2nd『Three Man Army』(ヨーロッパ・リリースの『Mahesha』と同内容)にするかこっちにするか迷ったのだが、こっちで行こう!

YESを脱退したトニー・ケイがAshton, Gardner & Dykeのドラム、ロイ・ダイク、ジョン・アンダーソンが昔在籍していたWARRIORSにいたデイヴ・フォスター、THREE MAN ARMYのベース、ポール・ガーヴィッツとデュオ・アルバムを作ったこともあるブライアン・パリッシュと結成したバンドのデビュー作でライヴ・アルバム。ロジャー・ディーンのジャケットも有名でオリジナルのアナログや紙ジャケット再発盤は見開きジャケットを開くと飛び出す絵本よろしく穴熊ちゃんがニュイっと立ち上がる仕掛けになっていた。

あんたそりゃプログレじゃん、と突っ込まれること必至なのだが、いやいや、これは立派にブリティッシュ・ハード・ロックでしょう。1973年発表作にしてはリズム、特にベースラインの構築当たり、そして、ファンキーな要素を加味しようとしたギターのカッティングなど既にちょっと古臭い感じもするのだが、ブリティッシュ・ロック然としたメロディライン、アレンジに頼らずストレートに押し切る音楽性は光るものがある。ロック・キーボードの華はハモンド・オルガンでしょとこだわりを見せるトニー・ケイも頼もしい。それよりも何よりもこのバンドのいいところはドラム! ロイ・ダイク特に難しいことは何もやっていないのだけどサウンド全体に柔軟性と活気をもたらされているのはこの人のドラムがあってこそ。それ聴くだけでも価値がある1枚! 前半も良いのだが、ラストの「On The Way Home」はブリティッシュ・ハードの隠れ名曲。畳み掛けるリフ、泣きのギター、グッとくるサビ、展開の妙全部揃った美味しいナンバーになっているのだ。

On The Way Home

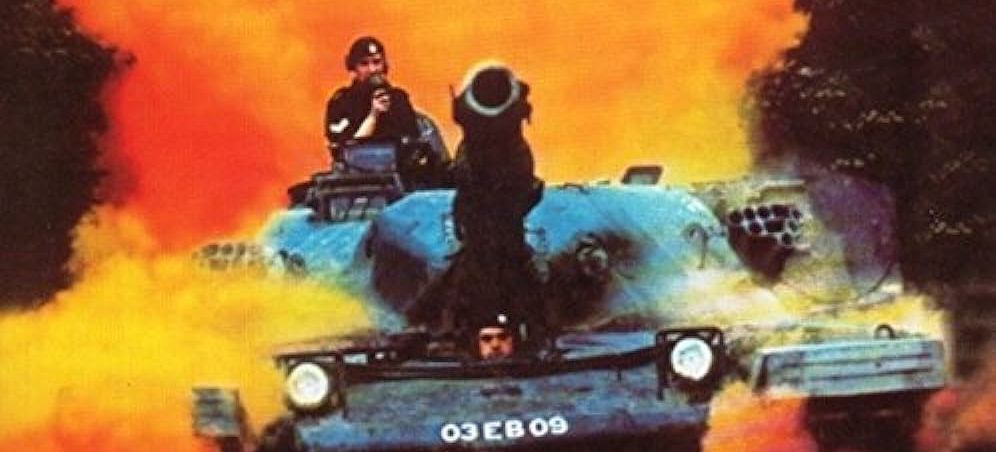

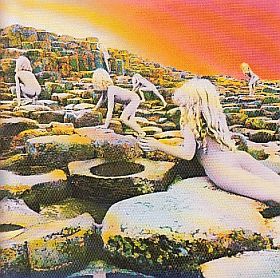

その10: ハード・ロックの未来を見ていた鉄板有名アルバム! LED ZEPPELIN 『Houses Of The Holy』

何を今更の1枚。1973年発表のハード・ロック・アルバムとしては最も聴かれた作品だろう。世間一般ではとっちらかっているだの散漫だの言われることもあるが、僕はこのアルバム、とっちらかって当たり前だったおもっている。だって、オルタナティヴ・ロックの作り方ハンドブック的作品じゃん。最初から。前4作で張り巡らせた伏線を頭2曲「The Song Remains The Same」、「Rain Song」で一気に回収してあとはやりたい放題。ファンクもレゲェもポップもなんでも丸呑みして世界に向けて一気に吐き出す。究極のオルタナティヴ・ロックだったと思う。これがあったからハード・ロックにとって1973年は重要な年となったのだ。

D’yer Mak’er

今月の1枚は『Jazz Sabbath』。ロックものをジャズ・アレンジに置き換えたものは昔から腐るほどリリースされていますし、BLACK SABBATH由来のジャズ・アルバムも過去に既に発売されています。僕は何の予備知識もなくネットで見かけ、誰がやっているのか確認せずダウンロードで購入してしまったわけですが、何だよ、やったのはアダム・ウェイクマン、という話でした。

基本、こういう安易な作りの作品ははっきり言って「バッカでぇ!」と思っているので、これも正直、上から目線で、テレワークのBGM程度のつもりで購入、くだらなかったら笑ってやろう、程度の軽いノリで購入しましたが、聴き始めたらこれがかなり良い感じ。ヴォーカル・メロディやギター・パートを安易になぞってジャズ・アレンジにした部分はほとんどなく、逆に収録曲である「Fairies Wear Boots」、「Iron Man」、「Children Of The Grave」のメロディが曲の中にひっそりと埋め込まれている印象。

話のタネに買ったものの、仕事の手を止めまじめに聴きこんでしまいました。で、誰がやっているんだと調べりゃ、アダム・ウェイクマン。なるほどね、という話になった次第。

ま、これだけなら「あ、そうなの」って話なのですが、このアルバム、とんでもない与太話が設定されていて、このアルバム、1970年2月13日に発売されるはずだったJAZZ SABBATHなる、当時の英国ジャズ・ニューウェーヴを担う存在になるはずだったバンドの火事で消失したはずのマスター・テープが発掘され、それがこのアルバムである、となっているわけです。

全体のストーリーはこういう感じです。ミルトン・キーンズ(もう名前からして嘘くさいよねぇ)なるピアニストを中心とし、1968年に結成されたJAZZ SABBATH。英国ジャズ界で徐々にその名を広げ、デビュー・アルバムを録音。完成した作品は1970年2月13日に発売される予定になっていたが、その前日リーダーのミルトン・キーンズが心臓発作で入院、闘病生活に入る。リーダーを失ったバンドの作品を発売することに難色を示したレコード会社はその発売を中止。悲劇は重なり、お蔵入りしたマスター・テープを保管していた倉庫が1970年6月に火事になりマスター・テープの消失。ミルトン・キーンズは闘病の末、1970年10月に退院するも、彼の作った楽曲をバーミンガム出身のヘヴィ・ロック・バンドBLACK SABBATHがハード・ロック・アレンジで演奏し既にアルバムを2枚も発表していることを知り愕然。BLACK SABBATHの不正を訴えようにも、マスターは消失。手元に残されたわずかなライヴ演奏の録音テープだけではどうすることもできなかったのだが、ここにこうして消失したはずのマスター・テープが発掘され、半世紀を経てそのサウンドが蘇った!というもの。

よくできたアレンジと共にちょっと楽しませてもらいました。

Children Of The Grave

【関連記事】

「音楽歳時記」 第六十四回 5月 そうだ、ハード・ロックを聴こう。 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

【関連記事】

「音楽歳時記」 第六十三回 4月 大魔神ザッパから鬼神ODIN 文・深民淳

音楽ライター/ディレクター深民淳によるコラム「音楽歳時記」。季節の移り変わりに合わせて作品をセレクト。毎月更新です。

これ以前の「音楽歳時記」バックナンバーはコチラ!

PINK FAIRIESの在庫

-

PINK FAIRIES / NEVER NEVER LAND

元PRETTY THINGSのTwinkを中心とする、英アンダーグラウンドを代表するブリティッシュ・ハード・グループ、71年作1st

プリティ・シングスを脱退したドラマーのTWINKが、元デヴィアンツのPaul Rudolph、Duncan Sanderson、Russell Hunterと共に結成したハード・ロック・グループ。71年1st。ゴリゴリと突き進むギターとベースのリフに乗せ、ヴォーカルが「Do it!」とパンキッシュに繰り返す1曲目「Do It」からしてもう猛烈なインパクト!レミー在籍期のホークウィンドやモーターヘッドに通ずるソリッドさと疾走感を併せ持ったハード・ロック・ナンバーは言葉を失うほどの格好良さ。かと思えばボウイの「Space Oddity」のパロディかのようなサイケデリックな浮遊感に満ちた「Heavenly Man」、サンタナの「Black Magic Woman」にインスパイアされたと思しきラテン・テイスト漂う「War Girl」など、TWINK×デヴィアンツらしい毒のあるユーモアも炸裂。硬質でエネルギッシュなハード・ロックと実験的なサイケ感が同居する、ブリティッシュ・ハード・ロック孤高の傑作です。

-

廃盤、特殊クリアケース仕様、02年リマスター、ボーナス・トラック4曲、イギリス編集ブックレット・内袋付仕様、定価2039+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

解説に折れあり

-

-

PINK FAIRIES / KINGS OF OBLIVION

73年作3rd

のちにモーター・ヘッドを結成するラリー・ウォーリスをギタリストに迎え、新メンバーで発表された3作目にして最終作。パンクを先取りするかのようなアナーキーでスピーディーなハード・ロックを聴かせる。73年作。

-

02年マスター、ボーナス・トラック4曲、定価1000+税

盤質:傷あり

状態:並

帯有

解説無、ホチキス跡あり、帯に若干破れ・ケースツメ跡あり

-

TRAPEZEの在庫

-

TRAPEZE / MEDUSA

若きグレン・ヒューズ在籍のグループ、70年作2nd、HMの源流の一つとも評価されるスケール大きな名作!

後にDEEP PURPLEで活躍するGlenn Hughesの在籍で知られるグループ。70年作の2nd。1stからメンバーが抜け、トリオ編成に。サイケデリック&プログレッシヴな1stと比べ、ハード&ブルージーなブリティッシュ・ロックを聴かせています。アーシーでふくよかなドラム、メロディアスかつグルーヴ感いっぱいのベース、そして叙情的なアコギからコシのあるトーンのハード・エッジなエレキまで表情豊かなギター。極めつけは、ソウルフルなGlenn Hughesのヴォーカル!英国的な陰影とアメリカン・ロック的な土臭さやヌケの良さが絶妙にブレンドしたスケールの大きなサウンドはかなり完成度高いです。それにしても圧巻のグルーヴ!これを聴いて体が揺れないロック・ファンは居ないでしょう。

-

デジパック仕様、ボーナス・トラック2曲+70年ラジオセッション音源+71年ライヴ音源を収録した3枚組エディション

-

-

TRAPEZE / TRAPEZE

若きグレン・ヒューズが在籍したグループ、豊かな幻想性に彩られたブリティッシュ・ロックの名盤、MOODY BLUESのレーベルTHRESHOLDからの70年作

後にDEEP PURPLEで活躍するGlenn Hughesの在籍で知られるグループ。MOODY BLUESのJohn Lodgeのプロデュースで70年にTHRESHOLDレーベルからリリースされたデビュー作。MOODY BLUES、KALEIDOSCOPEなどに共通するサイケデリックでプログレッシヴなパートを軸に、LED ZEPPELINなどハード・ロックのエッセンスをブレンドしたダイナミックな展開が聴き所。幅広い楽曲を自在に歌い上げるGlenn Hughesのハイ・トーン・ヴォーカルは見事。2nd以降はハード・ロック色を強めますが、本作では、陰影に富んだ雰囲気と叙情性が滲むいかにも英国的なアンサンブルが堪能できます。ブリティッシュ・ロックの名盤。

-

TRAPEZE / YOU ARE THE MUSIC…WE’RE JUST THE BAND

若きグレン・ヒューズ在籍グループ、トリオらしいスピード感と切れ味+トリオとは思えない音圧と強靭なグルーヴ=最強!72年作!

後にDEEP PURPLEで活躍するGlenn Hughesの在籍で知られるハード・ロック・トリオ。72年作の3rd。このトリオのグルーヴと音圧はちょっと他では味わえません。タイト&グルーヴィーな強靭なリズム隊、後にWHITESNAKEでも活躍するMel Galleyの切れ味鋭く図太いギター、そして圧巻はGlenn Hughesのソウルフルなシャウト・ヴォーカル。特筆すべきはトリオとしてのまとまりで、雪崩のようにソリッドに襲いかかる部分と、ピタッと止まる「間」の部分との緩急が激しく、レッド・ゾーンと無音との間を猛烈な勢いで行き交います。圧倒的なダイナミズム。脳天を音がブチ破るような快感。ストレート&ソリッドなハード・ロックのファンは必聴の名作!

A FOOT IN COLDWATERの在庫

-

A FOOT IN COLDWATER / A FOOT IN COLDWATER

ソリッドなカナダ産ブルース・ハード、72年作

カナダ出身のブルース・ロック・グループ。72年作の1stアルバム。指先から血が滴り落ちるかのようなギター・リフとヘヴィなシャウトをフューチャーしたソリッドなブルース・ハード・ロック。各音が一つの塊となって突き進むサウンドはかなりの迫力!ハード・ロック・ファン必聴の名作。

BEDLAMの在庫

BADGERの在庫

-

BADGER / ONE LIVE BADGER

イエスの初代キーボード奏者Tony Kayeによるグループ、アグレッシヴなブルーズ・ハードを展開、73年リリース作

元YESのキーボーディストTony Kayeが中心となり結成されたイギリスのプログレッシブ・ロックグループの72年デビュー作。デビュー作にしてライブ作という異色の内容となっており、当時彼らが前座を務めていた「YESSONGS」レコーディング前のYESの機材をJon Andersonの提案によって使い、ライブ録音が行われました。その内容はブルージーなギターワークとTony Kayeのオルガン、メロトロンで聴かせるブリティッシュ・ハード・ロックであり、ライブ作と言うこともあって強烈なドライブ感あるダイナミックなサウンドが収録されています。

-

廃盤、直輸入盤(帯・解説付仕様)、オリジナルを再現したポップアップギミック付き紙ジャケット仕様、、定価2940

盤質:全面に多数傷

状態:良好

帯無

帯無

-

デジパック仕様、ATLANTICのオリジナル・マスター・テープからの2016年デジタル・リマスター

盤質:傷あり

状態:良好

若干スレ・若干圧痕あり

-

LED ZEPPELINの在庫

-

-

LED ZEPPELIN / LED ZEPPELIN DVD

前期/中期/後期、それぞれの時代を代表するステージの映像を収録した見応えたっぷりのライヴ・アンソロジー、320分収録

-

2枚組DVD、デジパック仕様、NTSC方式、日本語字幕あり、スリップケース付き仕様、帯・解説付仕様、16Pカラーブックレット2冊付き、定価6300

盤質:傷あり

状態:並

帯有

帯に折れあり、スリップケースに色褪せあり

-

DVD2枚組、デジパック仕様、スリップケース付き仕様、PAL方式、リージョン23456

盤質:全面に多数傷

状態:並

若干折れあり、スレあり、破れあり

-

-

-

-

LED ZEPPELIN / LED ZEPPELIN

ハード・ロック黄金時代の到来を告げた69年デビュー作!

ブルース・ロックからハード・ロックへの流れの中で、圧倒的な音圧で他のバンドをなぎ倒し、一気にシーンの先頭へと躍り出た怪物デビュー作。冴え渡るJimmy Pageのギター・リフ、Robert Plantの超絶シャウト・ヴォーカル、鋼のようなリズム隊。たった4人で生み出しているとは信じられない鋼鉄のサウンドで迫る傑作。

-

LED ZEPPELIN / LED ZEPPELIN II

「胸いっぱいの愛を」「ハートブレイカー」を含む69年2ndアルバム、英米チャート1位を獲得、彼らの名を世界に知らしめた超傑作!

全米、全英で同時にチャート1位を獲得したセカンド・アルバム。ヘヴィかつメタリックなサウンドは、ハード・ロックの雛型と言われ、ビルボード・アルバム・チャート最高位は堂々の1位(69年)!セッション・ミュージシャンとしてのキャリアを持つJimmy Pageのリフ、John Paul Jones、John Bonhamのリズムがとても奥深い作品です。轟音の「Whole Lotta Love」がトップ5入りするヒットとなりました。「Bring It on Home」は、イギリスの白人ブルースの激しさと迫力が鬼気迫る、英国ロックの歴史的大傑作です!

-

ペーパーケース仕様、14年デジタル・リマスター、定価2000+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

側面部に色褪せあり

-

LED ZEPPELIN / LED ZEPPELIN IV

71年リリース、不朽の名曲「天国への階段」他、代表曲を多数収録した歴史的大名盤4th!

イギリスを代表するロック・バンドによる、名曲「天国への階段」を収録した71年リリースの4thアルバム。ジャケットにクレジットや情報が一切記載されなかったため、「Four Symbols」「The Runes」「ZOSO」「Stairway Album」など様々な名称で呼ばれ、話題を集めることにもなりました。1st、2ndで確率したハードサウンドと、3rdで見せたアコースティックな一面との融合を試みた今作は、彼らのサウンドを名実ともにロック史に燦然と輝くものへと昇華させており、「この作品の登場によりロックの進化が早まった」とも言われるまさに伝説的な作品となっています。中でも彼らを語るうえで欠かすことができないT4「Stairway To Heaven(天国への階段)」は、エレクトリックギターとアコースティックギター、まさにハード・サウンドとアコースティック・サウンドの融合が究極の完成形をみたと評される名曲で、すべてのロックファンによる名曲投票を行えば間違いなく上位にランクインすることでしょう。アルペジオとリコーダーが奏でるどこか懐かしさと寂しさを感じさせる静かな冒頭から、エレクトリック・12弦ギター、エレクトリック・ピアノ、エレクトリック・ベース、ドラムが入り、壮大に広がった世界は徐々に音圧を上げクライマックスへ。高音のシャウトで最高潮に達した感情は、独唱で静かに幕を閉じます。ロック以外の音楽業界からも評価が高く、フィルハーモニー管弦楽団の終身指揮者、ヘルベルト・フォン・カラヤンは、この曲を「編曲を変えなくてもオーケストラで演奏できる」と評したそうです。ロックの教科書があれば、ロック史のターニングポイントとして誰でも記載する一枚。全てのロック・ファンに捧ぐ必聴の1作です。

-

デジタル・リマスター

盤質:無傷/小傷

状態:良好

ケースにシールが貼ってある仕様です。

-

-

-

LED ZEPPELIN / PRESENCE

76年リリース、圧倒的ヘヴィ・チューン「アキレス最後の戦い」で幕を開ける後期ツェッぺリンの大傑作!

イギリスを代表するロック・バンドによる76年リリースの7thアルバム。本作は、ギター、ベース、ドラム以外の楽器がほとんど使われない非常に硬質な音造りとなっており、シンプルで荒々しい演奏が存分に味わえる作品となっています。初期作品の特徴でもあるブルースを主体とした攻撃的なロックは骨の髄まで響きます。パンク・ロックが流行し始め、時代の流れに翻弄され自分達を見失ってしまうバンドも多くあった中、迷いを捨て敢えて初期の作風に戻ることで、彼らが彼らたる所以をさらに強固なものとすることに成功しました。T1「Achilles Last Stand(アキレス最後の戦い)」ではこのような特徴が顕著に表れており、ゴリゴリと突き進むベースと硬く力強いドラム、幾重にオーバー・ダビングされたギターと時にしっとりと歌い上げるボーカルに、グッと心を掴まれます。75年11月に録音を開始したスタジオは12月からローリング・ストーンズによっておさえられていたそうなのですが、オーバー・ダビングが完了する直前に期限切れとなってしまい、ストーンズに頼み込みスタジオ使用期間を融通してもらったと言われています。ヒプノシスとジョージ・ハーディーが担当したジャケット・アートワークも印象的です。使用された計10枚の写真全てに、オベリスクと呼ばれる黒い物体が写り込んでいるのですが、これは彼らの持つパワーと存在感というテーマを視覚化したもので、彼らの存在感(Presence)を示す印象的なアートワークとなっています。

-

ペーパーケース仕様、デジタル・リマスター、カラーブックレット封入、定価2000+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

-

LED ZEPPELIN / CODA

69-78年に録音されたアルバム未収録楽曲をジミー・ペイジが選曲、ボーナムへの追悼の意を込めた作品、82年リリース

ドラマーのジョン・ボーナムが他界し、バンドの活動に終止符を打ったツェッペリン。69年〜78年に録音された楽曲をジミー・ペイジが選曲したボーナムへの追悼盤的作品。オリジナル・アルバムから漏れた未発表音源集ながら、各楽曲は驚異のクオリティ

-

ペーパーケース仕様、デジタル・リマスター、定価2000+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

ペーパーケースに色褪せあり

-

盤質:傷あり

状態:良好

ケースツメ跡あり、若干スレあり

-

-

LED ZEPPELIN / 1968 – 1980

68-80年期のベスト盤、90年編集ボックス、全54曲

-

4枚組ボックス、デジタル・リマスター、付属の三方背ケースに入れ替えられており、ボックスとブックレットは付いていません

盤質:傷あり

状態:不良

帯無

ケース不良、解説無、帯無、ケースにスレあり、カビあり

-

-

-

-

LED ZEPPELIN / LIVE AT THE ROYAL ALBERT HALL JANUARY 1970

70年の英ロイヤル・アルバート・ホール公演を収録、全14曲

70年1月9日、ロンドンのロイヤル・アルバート・ホールにおけるライヴを収録。1st&2ndの主要ナンバーを中心とする全14曲。

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!