「どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ」 第七回 誰も知らない〈1987年のロジャー・ウォーターズ〉 ーーこのときライヴ・アルバムをリリースしていればなぁぁぁ 文・市川哲史

2017年9月27日 | カテゴリー:どうしてプログレを好きになってしまったんだろう@カケハシ 市川哲史,ライターコラム

タグ:

第七回 誰も知らない〈1987年のロジャー・ウォーターズ〉 ーーこのときライヴ・アルバムをリリースしていればなぁぁぁ 文・市川哲史

愛すべき日本のプログレッシャーさんたちに密かに愛読されてる、愛すべきプログレ・ムック・シリーズがある。シンコー・ミュージック・エンタテイメント刊の《THE DIG Special Edition》で、❶13年11月『ロック・カヴァー・アート』→❷14年11月『ジェネシス』→❸15年11月『キング・クリムゾン』→❹16年11月『イエス』→❺17年1月『キング・クリムゾン ライヴ・イヤーズ1969-1984』→❻同年3月『エマーソン・レイク&パーマー』ときて、9月25日には最新刊❼『ピンク・フロイド』が発売されたばかりだ。〈よくあるプログレ本〉っぽくない内容が特徴的なシリーズで、私も毎回オーダーいただき原稿を書いている。

ちなみに編集陣は、元『キーボード・マガジン』編集長と元『ベース・マガジン』編集長と元『ドラム・マガジン』編集長……ん? ELPじゃん、かっけー。

とはいうもののさすが歴戦の勇者たちで、そのオーダーは過酷なのだ。「ピーガブ脱退後のジェネシスを誉めろ」とか「フリップ卿との十五年戦争を振り返れ」とか「もっともらしい『ドラマ』最強説を書け」とか、テクニカル過ぎないかお題が。

この連載でも書いた気がするが、今年の正月三が日にクリムゾン1974年のライヴ音源を29公演分、ずーっと聴き続けてそのライヴ評を29本(失笑)書いたのは、❺のせいである。おかげで私は〈フリップ+ウェットン+ブルフォード+クロス〉期の貴重な未発表曲“ドクター・ダイアモンド”を鼻歌で唄える、地球上にたった一人のおっさんになれた。全然嬉しくねーっ。

ついでだから書いとくと、プログレじゃないけど同シリーズのロバート・プラント本でオーダーされたのは、「84年に大ヒット・オールディーズ・カヴァー・アルバムである『ヴォリューム・ワン』をリリースした、ハニードリッパーズ30年ぶりの新作の内容を妄想しろ」ときたもんだ。出ねえよそんなもん。

で今回の新刊、❼ピンク・フロイド本でも何本か書いたのだけど、書くまでの準備に最も時間を費やしたのが、【結局28枚組BOXになっちゃった『The Early Years 1965-1972』改めて完全ガイド】と【ロジャー・ウォーターズとデヴィッド・ギルモア、己れのライヴにおけるピンク・フロイド・クラシックスの聴かせ方徹底比較】。

あ、これは露骨なプロモーションなので、フロイド本買ってください(邪悪笑)。

ウォーターズにせよギルモアにせよ、フロイド時代の楽曲を自分のライヴでカヴァーするのは、当然の権利だ。だって二人は〈元ピンク・フロイド〉、何の遠慮も要らない。世界中のオーディエンスがライヴで聴きたい楽曲だって、ソロの新曲なんかじゃなくフロイド・クラシックスのはずだ。皆、ここは素直に認めよう。

で、ウォーターズが一方的に脱退した1985年秋以来、両者とも自分のライヴで《俺のピンク・フロイド》を披露してきた。そしてこの比較論原稿を書くに際して、私はオフィシャル&ブートレッグ問わず、両者の膨大なライヴ音源と映像を仔細に観察したんだよ4日間も。

そうすると、ウォーターズとギルモアそれぞれの〈フロイド観〉やその時々で抱えてた〈本音〉が、フロイド曲の選曲やアレンジにあからさまに露呈してるので、なかなか趣深いのだこれが。ちなみに28枚組は72時間観たよ聴いたよ。

というわけで、二人の歴代ソロ・ツアーで披露されてきたフロイド・クラシックスの一覧を統計化したりなんかして相違点を分析しちゃったりしてるが、ま、そこは買って読んでください。あからさまなプロモーション再び、ですな。「じゃあ思わせぶりなこと書くなよ」って話だが、そのフロイド本で泣く泣くカットせざるをえなかったことをここで書いておきたかった。

ロジャー・ウォーターズにとって人生二度目のソロ・ツアー、1987年8月14日@プロヴィデンスから同年11月22日@ウェンブリー・アリーナまで全37公演を数えた《RADIO K・A・O・S》シークエンスが、やたら面白かったのである。

「自分抜きでピンク・フロイドが成立するはずがない」。

『狂気』『炎』『ザ・ウォール』を経て『ファイナル・カット』に結実した純粋な表現衝動のさらなる発露の一方で、〈自分のバンド〉を勝手に名乗って活動再開するギルモアに対する憎悪と怨念が、ウォーターズをより極端に走らせてたのは周知の事実だろう。好意的に解釈すれば、ウォーターズがフロイド時代よりも人間臭かった頃かもしれない。ここらへんのやたらムキになる感じ、可愛いではないか。

まずざっと説明しておくと、まず84年6~7月と翌85年3~4月が最初のソロ・ツアー《The Pros and Cons of Hitch Hiking》全36公演。ツアー前半は同名1stソロ・アルバム同様、エリック・クラプトンの参加が話題を呼んだ。

ところが続く2ndソロ『RADIO K・A・O・S』は、よりにもよって再始動フロイド第1弾の『鬱』と正面衝突し、ウォーターズは屈辱的惨敗を喫してしまった。このため会心の3rdソロ『死滅遊戯』のツアーは断念する羽目になったものの、ベルリンの壁崩壊という〈世界史的現実〉と一体化した90年7月21日のオールキャスト・ライヴ《The Wall:live in Berlin》は、ポツダム広場に40万人もの大観衆が集結するわ世界各国に衛星中継されるわで、すっかりウォーターズは自信を取り戻した。

よかったよかった。

心情的にはともかくも法律的には現フロイドとの和解を成立させたことも重なり、以降のウォーターズは新作ソロは諦め、ライヴ・メインに活動をシフトする。

99~02年にかけて、フロイド&ソロのキャリア総集編ツアー《In the Flesh Live》全105公演――ソロとして初来日も果たした。『狂気』を全曲再現した《The Dark Side of the Moon Live》全121公演は、06~08年。なんと歴代3位の興行収入を記録した10~13年《The Wall Live》全219公演は映画化もされるなど、記憶に新しい。で16年10月に「本気」のリゾート地営業シリーズ《The Best of Pink Floyd》全5公演を順調に消化しておいて、現在は17年5月から《Us+Them Tour》を継続中だ。本コラム第4回にも書いたが、『アニマルズ』をメインに据えてドナルド・トランプを徹底的に揶揄しまくるその内容は、ウォーターズ十八番の〈人並外れた執念深さ〉がいかんなく発揮されている。

敵に回すと面倒くさくて嫌ぁぁな男だろうなとつくづく思う。ギルモアの気持ちが初めてわかった気がしたないま。

と基本的には〈フロイド・クラシックス・エンタテインメント路線〉にやっと慣れてきた感はあるが、さて今回の主役《RADIO K・A・O・S》ツアーではまだまだ、ウォーターズの自我はとてつもなく面倒くさかったのだ。セットリストを書いてみる。

② マシーンへようこそ【炎】

③ 誰がそんな情報を必要としてるんだい?

④ マネー【狂気】

⑤ イン・ザ・フレッシュ【ザ・ウォール】

⑥ 葉巻はいかが【炎】

⑦ ピッグ(三種類のタイプ)【アニマルズ】

⑧ あなたがここにいてほしい【炎】

⑨ マザー【ザ・ウォール】

⑩ Molly’s Song

⑪ 彼か、もしくは私が…

⑫ 予知能力

⑬ Going to live in L.A.

⑭ サンセット通りにて

⑮ The Fish Report with a Beat

⑯ ゲット・ユア・フィルシィ・ハンズ・オフ・マイ・デザート【ファイナル・カット】

⑰ サザンプトン・ドック【ファイナル・カット】

⑱ アーノルド・レーン【夜明けの口笛吹き】

⑲ もしも【原子心母】

⑳ 5:06 AM ストレンジャーの瞳

㉑ ノット・ナウ・ジョン【ファイナル・カット】

㉒ アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール(パート1)【ザ・ウォール】

㉓ ザ・ハピエスト・デイズ・オブ・アワー・ライヴズ【ザ・ウォール】

㉔ アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール(パート2)【ザ・ウォール】

㉕ ノウバディ・ホーム【ザ・ウォール】

㉖ ホーム~誰にでも国は存在する~

㉗ 4分間のシミュレーション・ゲーム

㉘ 流れが変わる時~ライブ・エイドが終わって~

【Encore】

㉙ 生命の息吹き【狂気】

㉚ 狂人は心に【狂気】

㉛ 狂気日食【狂気】

ちなみに①③⑪⑫⑭㉖㉗㉘がツアー・タイトルでもあるソロ・アルバム『RADIO K・A・O・S』、⑳は前作『ヒッチハイクの賛否両論』収録曲。⑩は③のカップリング曲で⑬は⑭㉘の12インチ収録曲にして、共にアルバム未収録曲。⑮は演出上のトラック。

執念深さという点では、かつてピンク・フロイドを木っ端微塵に空中分解させた曲群を、“ザ・ガンナーズ・ドリーム”を筆頭に披露する執着心は脅威だ。リリース当時にツアーが実現しなかったからこそ、何がなんでもライヴで唄いたかったんだろうが、人として怖い。憂さ晴らしかよ。

さてこのツアー、おそらくウォーターズ自身は稀代のロック・オペラ『ザ・ウォール』をヴァージョンアップした新作として、自信満々だったと思う。勿論、バンドと観客の間に巨大な壁を築いて崩壊させる的な単純明快なギミックこそないけれど、ライヴの演出自体はよく練られていた。

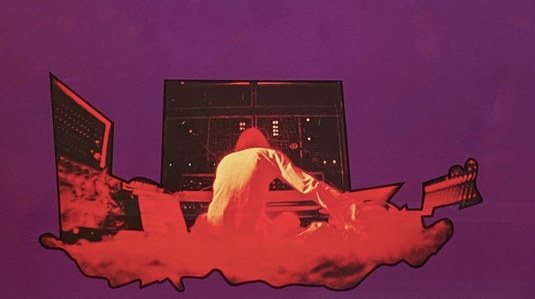

2ndソロ・アルバム『Radio K・A・O・S.』は〈vsドナルド・レーガン〉であり〈vsマーガレット・サッチャー〉でありと、英国の炭鉱労働者ストライキやら米軍によるリビア爆撃やらを揶揄する、強い〈ストリート・ファイティング・ウォーターズ〉の独壇場だ。障害を持つウェールズ人のビリー少年がテレパシー能力を駆使して軍事衛星をハッキングし、弾道ミサイルが世界中の主要都市に放たれたと信じ込ませることで全人類を改心させるという、いかにも1987年頃っぽいSFアニメなコンセプトだったわけだ。

にしてもトミーといいレエルといいピンクといいこのビリーといい、文芸面に長けた英国バンドはなぜ、障害がある主人公をやたら設定したがるのだろう。

さてこの巨大な戦力と電波を通じて闘争する青年の物語の舞台が架空のラジオ局《レディオ・ケイオス》ということで、曲間で専属DJのジム・ラッドが曲紹介はするわ、♪けいえいおうえぇぇぇすれでぃおけいおぉぉぉす、的なよくできたそれっぽいジングルまで流れるわと、その演出は凝りに凝っていたのである。現在観れば時代を感じさせるが、ライヴ中に発せられるビリー少年のテレパシーの言葉は、電光掲示板に滲むネオン文字で流されるなど、気合いが入った親切心にも満ちていた。

94年にギルモアズ・フロイド『対』ツアーも担当することになるマーク・フィッシャーがデザインした豪華なステージセットは、〈フロイドの代名詞〉としてお馴染み巨大スクリーンまで標準装備していた。そのセット上に設けられたDJブースから、レディオ・ケイオスの生放送番組がスタートする。やがて番組中にDJが《ザ・ブリーディング・ハート・バンド》を紹介すると客電が落ち、1曲目の“ラジオ・ウェイヴ”が演奏されるときた。

また、本編ラストの“流れが変わる時”が始まる直前には核爆発の〈瞬間〉が怒濤の勢いで具象化されて、観る者全員の度胆を抜く。すごいのはすごい。

ただし、当時は何とも思わなかったのだけど、30年経ったいま聴くと異常に古臭い。これはウォーターズのケースに限らず、薄っぺらくて画一的で規則的で、そもそも運動音痴なくせにダンサブルさを追求した上で、電気っぽい残響を大フィーチュアしないと気が済まなかった80年代サウンドの典型的な手癖は、ウォーターズをもってしても抗えなかったと思わせたのだ。だから本作で、「自分こそがフロイドの頭脳だ」的なウォーターズの強烈な自我の証明はできたものの、当時の最先端コンテンポラリー・サウンドを意識し過ぎて、リバーブのしつこいドラムとかとってもフェアライトなシンクラヴィアとか〈♪ドモアリガトミスターロボット〉なビリーの合成声とか、とにかくありとあらゆるアイテムが存在の軽い音になっちゃった。これはもう、激しく恰好悪い。

というか、とてつもなく〈惜しい〉アルバムだったのだ。

ついでを言えば、石原軍団もしくはスタローン&シュワルツネッガー御用達としか思えないウォーターズの黒グラサン姿は、ただ単に恰好悪かっただけだが。

ところがブート盤、もといプロモ盤なのかコレクターズ盤なのか現在の呼び方は知らないが、この《混沌ラジオ》ツアーの音源と映像を山のように観て聴けば観て聴くほど、面白い。当初はライヴ・アルバムが制作される予定だっただけに、理由はわからないが中止が惜しまれる。だから立場上大きな声では言えないがーーただちに、観るか聴くかした方がいい。

さて前述したように、最新作『RADIO K・A・O・S』収録曲はやはり、ライヴでも例のキラキラした80年代っぽさが目立ち過ぎて、逆に可笑しい。たとえば“ラジオ・ウェイヴ”なんか〈シンセ・ポップを爆演奏するZZトップ〉と化している。とにかくサポートのメンツが超達者揃いなので、どんな楽曲でも本格的になってしまうのだ。どうよ〈実力派80’sロック〉って。盾と矛か?

ちなみにこのライヴ・バンドの正体は、ウォーターズが86年にサントラ盤『風が吹くとき』で発表した10曲のクレジットと同じ《ロジャー・ウォーターズ&ザ・ブリーディング・ハート・バンド》で、メル・コリンズやポール・キャラックらが名を連ねる上に、前回の《ヒッチハイクどっち?》ツアー後半戦からクラプトンの推薦で代役を務めたアンディ・フェアウェザー・ロウまで加わってしまった。皆達者。

にしても、ロバート・フリップとエイドリアン・ブリューを足して寸足らずにしたような、奇妙な風貌と動きが目に焼きついて忘れられそうにないわこのAFLという男。

で話を戻すがこの達者力を背景にウォーターズは、栄光のフロイド・クラシックスをかなり大胆なアレンジで披露しまくった。とにかくオリジナルを徹底的にイジり倒したのである。ここらへん、できるだけ原曲のイメージを損なうことを避けて、劇的叙情性を増量することだけを念頭に心がけるギルモア・モデルとは好対照といえる。

最初の《ヒッチハイク》ツアーから既に、おそろしくブルージーかつアーシーな♀コーラスが支配する“あなたがここにいてほしい”とか、もはや同名異曲なソウルフル過ぎる“葉巻はいかが”とか、観客の誰もが耳を疑った。そもそもクラプトンのギター(しかもAORモード)が似合うピンク・フロイド自体が可笑しいではないか。

そしてこの《混沌ラジオ》ツアー。

もう前回以上に、ザ・ブリーディング・ハート・バンドが最強だった。

変てこな“ラジオ・ウェイヴ”が終わると聴き慣れたマシーナリーなSEが流れ、“ようこそマシーンへ”が始まる。しかしオリジナルに忠実だったはイントロと最初のヴァースだけで、どんどんどんどんフィジカルなバンドサウンドに変貌するではないか。

ポール・キャラックがハードボイルドに唄いメル・コリンズのサックスが炸裂する“マネー”と“葉巻はいかが”なんかも、ブギりまくりでしびれる。フロイドが最も無縁だったR&B流のグルーヴを、ぶいぶい言わせるのだ。

文系っぽいリチャード・ライトの儚い鍵盤の音とは裏腹の、ぐいぐい来るオルガンが“ピッグ”から流れるように繋ぐ“あなたがここにいてほしい”は、まるで“アヴァロン”のようだった。まるでゴスペル・クワイアな力強い女声コーラスとクラリネットの絡みに、もはやシド・バレットの居場所はない。

本編ラスト近くで聴こえるファンキーなギターとラグタイムなホンキートンク・ピアノが躍る粋なR&Rナンバーが、実は“アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール(パート2)”だったりするなど、ウォーターズの最高のセルフ・カヴァーっぷりに、私は大いに驚異と敬意を抱いたのであった。

ところで恐怖のマザコン育成ソング“マザー”の会場ウケが異常にいいのは、なぜだろう。ハート・バンドのベテラン女子コーラス部三人衆の尋常ではない歌唱力で、〈♪ぼうやよい子で寝んねしなぁぁぁぁぁ〉と強要されると、どんな男の心にも潜んでいるマザコンの古傷が蘇っちゃうのかもしれない。マザコンに国境なし。

なぜウォーターズ、はフロイドをここまで甚だしいセルフ・カヴァーにしたのか。

要するに、〈フロイド・クラシックスの所有権は自分にある〉的な彼の確固たる自信が、意識的に原曲のイメージを覆す解釈に向かわせたのではないかと思う。

「フロイドをフロイドっぽく演ってもダサいだけじゃん」「そもそも俺こそがフロイドなんだから、未来永劫どんな音楽でも俺が演る音楽はすべてピンク・フロイドになるのだ」という、遠回りで面倒くさい自我の発露なのだ。

ただし何と言おうがこれは彼の自己満足で、一方的なカタルシスに過ぎない。だから日程がほぼ重複しあげたギルモアズ・フロイドの《鬱》ツアーに、観客動員数で軽く敗れ去ったのは当然と言える。いわゆるフロイド信者やプログレッシャーならともかく、一般人は〈かつてレコードやCDやFMで聴き慣れたピンク・フロイドに、できるだけよく似たピンク・フロイド〉を聴きたいだけだから。

そんなわかりきった安全策に一切依存しないウォーターズは、資本主義者としては馬鹿だけど、理想主義者としてはキュートだと私に思わせた瞬間が、このツアーだった。何度もしつこく書くが、本ツアーにおけるフロイド・クラシックスは最高である。中盤でしみじみと唄われた“ゲット・ユア・フィルシィ・ハンズ・オフ・マイ・デザート”~“サザンプトン・ドック”の『ファイナル・カット』メドレーから“もしも”へと続く〈究極の空虚ロック〉なんか、もうたまらないではないか。

狂犬トランプをタコ殴りするのもいいが、おそらく二度と見ることはできないだろうこの〈黄昏の自信家〉時代のロジャー・ウォーターズが、実は愛おしい。

いまからでも遅くないから、どうにかライヴ・アルバム化してもらえないもんかなぁ。

にしても、〈こんなにフィジカルなピンク・フロイド・ロック〉を実現してくれた影の立役者は、メル・コリンズ。やはりバンド・アンサンブルの一員として一たびリミッターを外せば、リード楽器としての圧倒的な存在感を放つ。そんな彼のフリーキーな叙情性が、この《混沌ラジオ》ライヴを画期的なものに先導したのだ。

考えてみたら近年の〈三人太鼓だか四人太鼓だか〉キング・クリムゾンも、私はメル・コリンズが実は主役だと思っている。

構造論的には当然、グレッグ・レイクもゴードン・ハスケルもボズ・バレルもジョン・ウェットンもそつなく唄える、しかもメンバー最年少(失笑)のジャッコ・ジャクスジクという〈世界最高の便利屋〉をスカウトできたことが、クリムゾンを蘇生できた最大の要因だ。しかし音楽的には、コリンズがびゃーびゃー吹くからこそ、現在のクリムゾンは艶と生命力に満ち溢れている。プログレ界最後の救世主、だったりするのか。

ちょっとメル・コリンズから目が離せない。なんちゃって。

そういえばピンク・フロイドの全スタジオ録音アルバム15作品の紙ジャケが、15年ぶりに復刻される。前回のA式から今回はE式――フリップバックを含めたいわゆるオリジナル英国アナログ盤LPジャケを、とにかく可能な限り再現するらしい。たぶんいいことだ。

ただ宣材写真を見る限りでは、『対(TUI)』のジャケが日米盤の〈昼間のオブジェ〉写真のままだ。正確を期すならば、〈日没前のオブジェ/口内照明装置4機〉写真をセレクトした方がいいのではないか、と。プログレッシャーの老婆心、無視してください。

第一回「ジョン・ウェットンはなぜ<いいひと>だったのか?」はコチラ!

第ニ回 「尼崎に<あしたのイエス>を見た、か? ~2017・4・21イエス・フィーチュアリング・ジョン・アンダーソン、トレヴァー・ラビン、リック・ウェイクマン(苦笑)@あましんアルカイックホールのライヴ評みたいなもの」はコチラ!

第三回「ロバート・フリップ卿の“英雄夢語り”」はコチラ!

第四回「第四回 これは我々が本当に望んだロジャー・ウォーターズなのか? -二つのピンク・フロイド、その後【前篇】-」はコチラ!

第五回「ギルモアくんとマンザネラちゃん -二つのピンク・フロイド、その後【後篇】ー」はコチラ!

第六回「お箸で食べるイタリアン・プログレ ―24年前に邂逅していた(らしい)バンコにごめんなさい」はコチラ!

ROGER WATERSの在庫

PINK FLOYDの在庫

-

PINK FLOYD / IS THERE ANYBODY OUT THERE ? THE WALL-LIVE EARLS COURT 1980/1981

80-81年、代表作「THE WALL」の完全再現ライブを収録

-

2枚組、初回特典ステッカー付き仕様、カラーブックレット2種付き仕様、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

帯に折れあり、ケースにスレあり

-

-

PINK FLOYD / LATER YEARS 1987-2019

2019年アーカイブ・ボックス『LATER YEARS 1987-2019』からのハイライトを収録、1987年以降の未発表音源・1990年のネブワース公演リマスター音源など全12曲収録

-

PINK FLOYD / PULSE: IN CONCERT (DVD)

94年ロンドン・アールズコート公演の映像を収録!

-

DVD2枚組、デジパック仕様(トールサイズ)、NTSC方式、リージョンフリー、ブックレット付仕様

盤質:傷あり

状態:並

折れあり

-

-

PINK FLOYD / ECHOES: THE BEST OF

01年リリースのベスト、全26曲

-

2枚組、24bitデジタル・リマスター、スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:並

帯無

ケース不良、帯無、スリップケースに軽微なカビあり、トレーツメ折れ1カ所あり

-

2枚組、24bitデジタル・リマスター、スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、定価3495+税

盤質:傷あり

状態:並

帯無

帯無、若干カビあり

-

スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、2枚組

盤質:傷あり

状態:並

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり、若干カビあり、ケースにスレあり

-

スリップケース付き仕様(画像はスリップケースです)、2枚組

盤質:傷あり

状態:良好

スリップケース無し、盤に曇り・若干指紋あり、若干経年変化あり

-

-

PINK FLOYD / DARK SIDE OF THE MOON IMMERSION BOX SET

2011年リリースのボックス・セット

-

3CD+2DVD+1Blu-ray discの6枚組ボックス、デジタル・リマスター、DVDはNTSC方式、リージョンフリー、ブックレット・コースター・ガラス玉・クロス付き仕様、ブックレット付仕様、情報記載シート付仕様

盤質:傷あり

状態:良好

2枚は無傷〜傷少なめ、4枚は傷あり、情報記載シートにスレあり

-

-

PINK FLOYD / A MOMENTARY LAPSE OF REASON (REMIXED & UPDATED)

87年作『鬱』をデヴィッド・ギルモアがオリジナルのマスター・テープから21年リミックス。リチャード・ライトによるオリジナルのキーボードテイクやニック・メイスンのドラムトラックを追加録音したアップデートver。

-

-

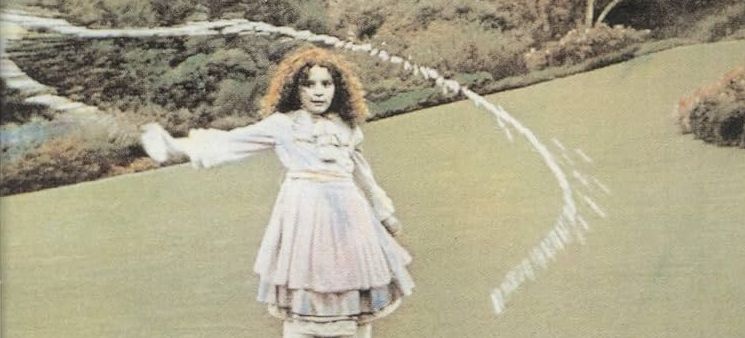

PINK FLOYD / PIPER AT THE GATES OF DAWN

67年の記念すべきデビュー・アルバム、シド・バレットの才気ほとばしるブリティッシュ・サイケデリック・ロックの大傑作!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1967年に発表されたデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』は、Syd Barrett期のPINK FLOYDサウンドが収められた貴重な作品です。PINK FLOYDと言えば、ベーシストRoger Watersを中心とした体制で大躍進を遂げる70年代の印象がありますが、本作はSyd Barrettを中心とした体制で制作された作品であり、大半の楽曲をSyd Barrett作曲しています。その内容は、強烈な酩酊感と浮遊感を持ったブリティッシュ・サイケデリック・ロックであり、Syd Barrettの個性が発揮されたアルバム。旧邦題が『サイケデリックの新鋭』だったことにも納得のトリップ感覚を持った、60年代らしい作品です。

-

ペーパーケース仕様、デジタル・リマスター、ブックレット・解説・歌詞対訳付き仕様、定価2476+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

-

-

PINK FLOYD / SOUNDTRACK FROM THE FILM MORE(MUSIC FROM THE FILM MORE)

69年発表の通算3作目、映画『MORE』のサントラ盤、名曲「Cymbaline」収録

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1969年に発表された『モア』は、バーベット・シュローダーの監督作品「モア」のサウンドトラック・アルバム。本作の特筆すべき点は、Roger Waters、Rick Wright、Nick Mason、Dave Gilmourという4人編成での初めてのアルバムであるということでしょう。音楽的には、インストゥルメンタル楽曲(5曲)よりもヴォーカル楽曲(8曲)に比重が置かれている点が意外ですが、これはすでにあったストックを流用したことと関係があるのかもしれません。わずか8日間で制作が終了したのも、そのためでしょう。PINK FLOYDが新たなロック・サウンドを創造すべく実験精神に溢れていた時代の必聴作です。ちなみに、旧邦題は『幻想の中に』。

-

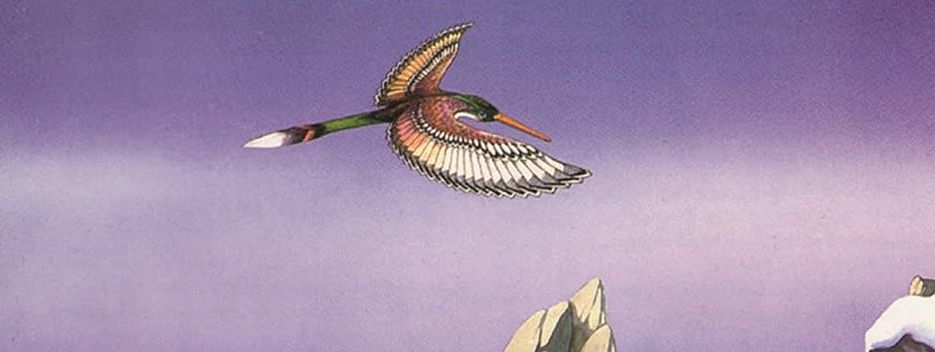

PINK FLOYD / ATOM HEART MOTHER

70年発表、プログレと言えばこのジャケ!A面の大作、B面の小曲集ともに美しく気品ある佇まいの名曲で固められた傑作

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1970年に発表された4thアルバム『原子心母』は、ヒプノシスによる牛のカバー・アート、英単語の直訳をそのまま並べた個性的な邦題、そして、日本盤帯に書かれた「ピンク・フロイドの道はプログレッシヴ・ロックの道なり!」というキャッチ・コピーが広く知られた名盤です。やはり一番の聴きどころは、スコットランド出身の前衛作曲家Ron Geesinをオーケストラ・アレンジャーに迎えた23分のタイトル曲「Atom Heart Mother」でしょう。ブラス・セクションや混声合唱を贅沢に配置したサウンドが、プログレッシヴ・ロック時代の幕開けを宣言するかのように堂々と響きます。一方、Roger Waters作曲の「もしも」、Rick Wright作曲の「サマー’68」、Dave Gilmour作曲の「デブでよろよろの太陽」は、共通して美しいメロディーが印象的な小品。そして、アルバムの最後にはミュージック・コンクレートの手法を用いた「アランのサイケデリック・ブレックファスト」が控えます。なおグループは、本作で初めて全英初登場1位を獲得しました。

-

PINK FLOYD / MEDDLE

71年作、代表曲「ONE OF THESE DAYS」「ECHOES」収録、両極に挟まれたメロウな小曲群も魅力的な名盤

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1971年に発表された5thアルバム『おせっかい』は、ヒプノシスによる耳と波紋を重ね焼きしたアートワークが印象的な作品です。本作の最も大きなポイントは、4人体制のPINK FLOYDが初めて、彼らだけの手で作り上げた純粋なスタジオ・アルバムであるということでしょう。なぜなら『モア』はサウンドトラックであり、『ウマグマ』はライブ・レコーディングとメンバーたちのソロ作品から成る変則的なアルバム、『原子心母』は前衛作曲家Ron Geesinがアルバムの出来栄えに大きく関与していたためです。やはりオープニングに置かれた「吹けよ風、呼べよ嵐」と、エンディングに置かれた「エコーズ」が、本作を名盤に押し上げています。「吹けよ風、呼べよ嵐」は、広がりのあるRoger Watersのベースの反復とフェードイン・フェードアウトを繰り返すRick Wrightのオルガンを核とする前半、そしてDave Gilmourのヘヴィーなギターが加わる中盤から一瞬の静寂を経て、Nick Masonのハード・ロック・ドラムが加わる後半から成る名曲。一方の「エコーズ」は23分を超える大曲であり、現在多くの音楽ファンがPINK FLOYD「らしさ」と受け止める音楽的な振る舞いが確立された重要な楽曲です。

-

-

PINK FLOYD / OBSCURED BY CLOUDS

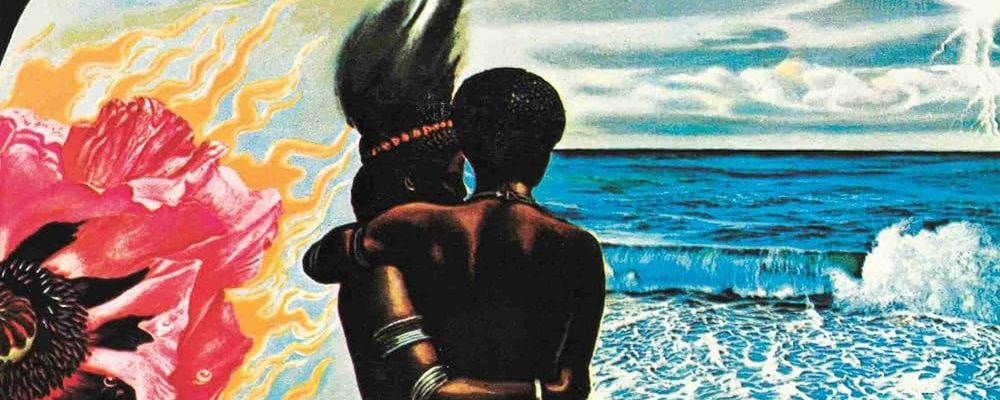

『狂気』のレコーディングを中断して映画『ラ・ヴァレ』用に録音された72年作品、サントラながら最盛期を感じさせる佳曲が満載の一枚

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1972年に発表された『雲の影』は、バーベット・シュローダー監督作品「ラ・ヴァレ」のサウンドトラックとして発表されました。なお、69年作『モア』も、同じくバーベット・シュローダー監督作品「モア」のサウンドトラックでした。『おせっかい』と『狂気』という傑作の間に挟まれ、さらにサウンドトラック・アルバムということで影の薄い印象も持たれがちな作品ですが、大傑作『狂気』と同時期に制作された本作のクオリティーが低いはずがありません。制作はパリのシャトー・ド・デルヴィーユで行われ、わずか2週間ほどで完了。PINK FLOYDのオリジナル・アルバムに見られるような張り詰めた緊張感こそ見られないながらも、初期の彼らを思い起こさせる、サイケデリックな質感を漂わせた耳馴染みの良いヴォーカル曲、インストゥルメンタル曲が収められています。

-

PINK FLOYD / DARK SIDE OF THE MOON

73年発表、ロックの歴史に燦然と輝く世紀の名盤!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1973年に発表された『狂気』は、“人間の内面に潜む狂気”をテーマに制作されたPINK FLOYDの代表作のひとつ。このクラスの名盤ともなれば、もはやプログレッシヴ・ロックという音楽ジャンルに限定する必要すらありません。本作は、世界で最も売れた音楽アルバム(推定5000万枚以上)のひとつであり、ビルボード・チャートに741週(15年)連続チャート・イン、さらに発売から2年を経過したアルバムのみを扱うカタログ・チャートに至っては1630週(30年)以上チャート・インするというギネス記録を打ち立てた大傑作です。あえてプログレッシヴ・ロックの側面から指摘するならば、本作は「コンセプト・アルバム」という表現方法を象徴するアルバムだということでしょう。本作の成功によって、コンセプトの中核を担ったベーシストRoger Watersのグループ内での発言権が増し、次作以降のPINK FLOYDにも大きな影響をもたらすことになります。ロック・ミュージックの歴史に燦然と輝く名盤であり、当然ながらプログレッシヴ・ロックを語る上で外すことはできない作品です。

-

廃盤希少、丸角帯仕様(3%税表記)、解説元々なし(対訳付き)、定価3190+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯無

帯無、軽微なケースツメ跡あり、トレーの圧痕あり、側面部に色褪せあり

-

廃盤、スリップケース付ペーパーケース仕様、2枚組、デラックス・エディション、デジタル・リマスター、定価3524+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

盤に内袋の跡あり

-

スリップケース付ペーパーケース仕様、デジタル・リマスター、2枚組

盤質:無傷/小傷

状態:良好

1枚は無傷〜傷少なめ、1枚は傷あり

-

デジタル・リマスター

盤質:無傷/小傷

状態:良好

ケースツメ跡あり、若干スレあり

-

-

PINK FLOYD / WISH YOU WERE HERE

前作『狂気』にも劣らぬ内容を誇る75年リリースの傑作

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与えて続けています。1973年発表の『狂気』の大ヒットを経て、PINK FLOYDは日用品を使った前衛音楽「Household Objects」を企画。しかし、これは実際にレコーディングも行われていましたが、途中で頓挫しました。そして、1975年に発表された『炎〜あなたがここにいてほしい』は、全米および全英1位を獲得した前作『狂気』と並ぶPINK FLOYDの代表作のひとつとなりました。最大の聴きどころは、アルバム冒頭と最後に収められた9つのパートから成る「クレイジー・ダイアモンド」でしょう。この大曲は、(Roger Waters自身は否定しているものの)早くにグループを離脱することになってしまったSyd Barrettに捧げられた楽曲だと言われています。さらに、79年にリリースされる傑作『ザ・ウォール』につながるテーマが登場する「ようこそマシーンへ」、プログレ・フォーク・ミュージシャンRoy Harperをゲスト・ヴォーカリストに迎えた「葉巻はいかが」、そしてRoger WatersとDavid Gilmourが揃って「グループの最高の楽曲のひとつ」と胸を張る「あなたがここにいてほしい」が収められています。『狂気』に続き、本作も間違いなく名盤です。

-

James Guthrieによる新規デジタル・リマスター、Storm Thorgersonがブックレットを監修した2011年再発CD。ペーパーケース仕様

盤質:傷あり

状態:良好

軽微なホチキス錆あり、軽微な汚れあり

-

PINK FLOYD / THE WALL

ロジャー・ウォーターズの内面世界が色濃く反映された79年作、世界一売れた2枚組アルバム!

サイケデリック・ロック全盛期に登場しデビュー・アルバム『夜明けの口笛吹き』をリリースするも、中心メンバーのギタリストSyd Barrettが脱退。以降、ベーシストRoger Waters、ギタリストDave Gilmour、キーボーディストRick Wright、ドラマーNick Masonという布陣でブリティッシュ・ロック史に残る傑作を連発し、1996年には「ロックの殿堂」入りも果たした世界的なグループ。奥深いテーマに基づいたコンセプト・アルバムの数々は、現在に至るまで多くのミュージシャンたちに影響を与え続けています。1979年に発表された大作『The Wall』は「全世界で最も売れた(3000万枚以上)2枚組のアルバム」であり、『狂気』や『炎〜あなたがここにいてほしい』と並ぶ、グループの代表作のひとつ。その内容は、バンドの実権を掌握したRoger Watersの思想が強く表れたロック・オペラ。Roger WatersとSyd Barrettの姿が投影されていると言われるロック・スター「ピンク」を主人公に、彼が人生の中で経験してきた教育に対する違和感や社会の中での疎外感を「壁」に見立て、各曲が切れ目なく進行していきます。本作を引っ提げて行われたツアーでは、ステージと客席の間に実際に「壁」を構築し、大きな話題となりました。2010年代に入って以降も、例えばRoger Watersによる大規模な再現ツアーが行われていることからも、PINK FLOYDのディスコグラフィーの中での本作の重要度が分かるでしょう。シングル・カットされ全米・全英1位を獲得した「アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール (パート2) 」や、コンサートの定番曲「コンフォタブリー・ナム」といった名曲も収められた、ロック・ミュージックの歴史上類を見ない傑作です。

-

紙ジャケット仕様、2枚組、デジタル・リマスター、年表・歌詞対訳付き仕様、タイトル入りプラ製シート・内袋2枚付仕様、レーベルカード4枚入り、定価3495

盤質:全面に多数傷

状態:並

帯有

プラ製シートなし、レーベルカード1枚に若干折れあり、内袋1枚に若干汚れあり、帯に若干カビあり

-

James Guthrieによる新規デジタル・リマスター、Storm Thorgersonがブックレットを監修した2011年リイシュー、ペーパーケース仕様、2枚組

盤質:傷あり

状態:良好

若干ホチキス錆あり、若干破れあり

-

-

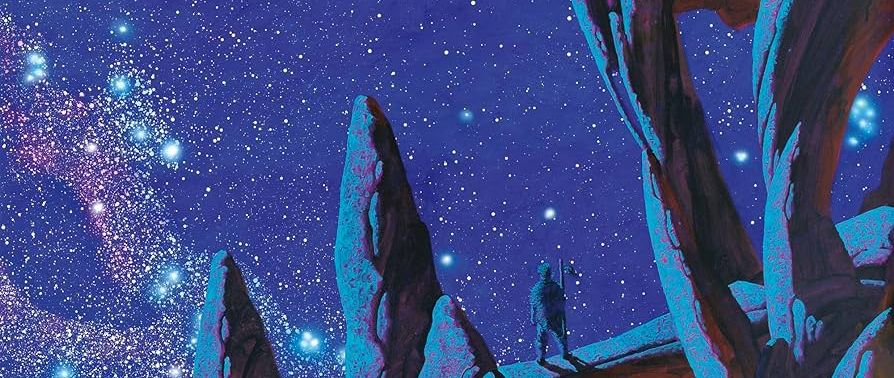

PINK FLOYD / A MOMENTARY LAPSE OF REASON

新生フロイドの第1弾となった87年作

-

紙ジャケット仕様、復刻ポスター2種・オリジナルLPレーベル面レプリカ2枚付仕様、98年デジタル・リマスター、内袋付仕様、ステッカー付仕様、定価1800+税

盤質:傷あり

状態:良好

帯有

解説無、若干スレあり、復刻ポスター2種ついていません

-

-

PINK FLOYD / DELICATE SOUND OF THUNDER

88年のNY公演を収録、代表曲多数の傑作ライヴ・アルバム

-

廃盤希少!紙ジャケット仕様、2枚組、88年オリジナル・マスター使用、オリジナルLPレーベル面レプリカ4枚付仕様、内袋付仕様、定価3600+税

盤質:無傷/小傷

状態:良好

帯有

-

-

PINK FLOYD / PULSE: IN CONCERT (CD)

94年「対(TSUI)」ツアーの音源を収めたライヴ・アルバム、全24曲

94年の「対(TSUI)」ツアーの模様を収めたライヴ・アルバム。アメリカ、ヨーロッパを回る77都市、110回の公演で300万人以上を動員したツアーは「史上最大の光と音のスペクタクルショー」として今や伝説として語り継がれるツアーとなった。荘厳なピンクフロイドの音世界とともに、史上最大のステージセット、複雑怪奇な映像を写し出す大円形スクリーン、目が痛くなるほどの光の洪水(ヴァリライトが生き物のように動き回り、レーザー光線が会場中を照らし出す)、牙の生えたブタが宙を舞い、巨大ミラーボールが光を放ち、これでもかと言わんばかりの花火の嵐・・・。まさに「美」としかいいようのない、それまでのコンサートの定義を大きく変えるものであった。今作の目玉はなんといっても「狂気」全曲再演収録。75年の最後の演奏以来19年振りに94年7月のデトロイト公演で復活。ここに収録されているのは、8月ドイツ、9月イタリア、10月ロンドンのライヴより。1-(2)の「天の支配」はUS公演ではオープニング・ナンバーだったのだが、誰もが度肝を抜かれたシド・バレット在籍時の1stアルバムからの曲。

-

盤質:傷あり

状態:良好

若干圧痕あり

-

-

コメントをシェアしよう!

あわせて読みたい記事

カケレコのWebマガジン

60/70年代ロックのニュース/探求情報発信中!